In Italia – e in tutta Europa – si continua a parlare di profughi, migrazioni, di barconi, di quote di rifugiati da assegnare a ciascun paese per evitare che l'immigrato, dove approda e dove viene registrato (soprattutto in Italia nel caso di coloro che attraversano il Mediterraneo), lì sia poi costretto a rimanere, in attesa che la sua domanda di asilo sia stata esaminata. Il dibattito è viziato da strumentalizzazioni e anche da sensazionalismi: basti pensare alla vicenda di Abdel Majid Touil, il marocchino arrestato nell'hinterland milanese nei giorni scorsi su mandato di cattura internazionale perché presunto complice del commando responsabile della strage del Museo del Bardo, a Tunisi, dello scorso 18 marzo. La vicenda in questo momento resta sospesa, ma pare destinata a sgonfiarsi. Il che non è banale, considerato che la persona in questione dovrebbe essere approdata in Italia proprio su un barcone (davvero il terrorismo internazionale si serve di questi mezzi?).

Mentre scriviamo, anche la questione della ridislocazione dei migranti all'interno dello spazio Schenghen è sospesa, in particolare per l'irrigidimento di alcuni paesi, come Francia e Spagna. Certo le difficoltà dell'Europa ad accogliere qualche centinaia di migliaia di migranti, quando paesi come la Giordania o appunto la Tunisia ne stanno ospitando milioni, sopratutto da Libia e Siria (e pur se parzialmente assistiti dall'Onu) portano un duro colpo all'immagine del Continente come di una terra di accoglienza, democrazia, solidarietà e quant'altro.

In attesa che il cuore della "fortezza Europa" si sciolga un po', diamo un'occhiata ad alcuni romanzi che ci raccontano da cosa i profughi stanno scappando. Il tema è vasto e le produzioni culturali degli stranieri costituiscono ormai materia per corsi universitari ad hoc. Spesso l'approccio va al di là del valore letterario, guardando ai tanti libri e alle tante testimonianze sul tema come ad altrettanti strumenti per favorire l'interculturalità. Qui segnaleremo invece alcuni titoli che hanno in primis un valore letterario, senza alcuna pretesa di esaustività e limitando lo sguardo – per questa volta – all'Africa.

In attesa che il cuore della "fortezza Europa" si sciolga un po', diamo un'occhiata ad alcuni romanzi che ci raccontano da cosa i profughi stanno scappando. Il tema è vasto e le produzioni culturali degli stranieri costituiscono ormai materia per corsi universitari ad hoc. Spesso l'approccio va al di là del valore letterario, guardando ai tanti libri e alle tante testimonianze sul tema come ad altrettanti strumenti per favorire l'interculturalità. Qui segnaleremo invece alcuni titoli che hanno in primis un valore letterario, senza alcuna pretesa di esaustività e limitando lo sguardo – per questa volta – all'Africa.

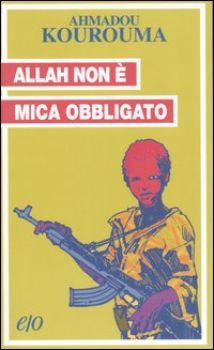

Il primo titolo che mi viene in mente è Allah non è mica obbligato, di Ahmadou Kourouma (E/O). Un libro sensazionale, per la verve, il ritmo, il sarcasmo con cui racconta le guerre d'Africa (in particolare, qui, quelle che hanno devastato la Liberia e la Sierra Leone) attraverso gli occhi di un profugo-bambino soldato, Birahima, e del suo accompagnatore, Yacuba, truffatore, businessman, all'occorrenza stregone e fabbricante di amuleti. La morale di questa cavalcata picaresca e tragica ad un tempo attraverso qualcuno dei conflitti che insanguinano il cosiddetto Continente Nero è una sola: "Allah non è mica obbligato a essere giusto in tutte le sue cose di quaggiù".

Andando ad Est, verso il Corno d'Africa, approdiamo in Etiopia. Da qui, qualche anno fa, è arrivato un altro libro appassionante, di stampo autobiografico, Dal ventre della iena, di Nega Mezlekia (Mondadori), romanzo di formazione centrato sulle vicende di un bambino cresciuto nella regione dell'Ogaden, contesa da Somalia ed Etiopia. Collocato a cavallo fra l'ultima fase della monarchia di Hailè Selassiè e l'avvento della dittatura "rossa" del colonnello Menghistu (destinata a cadere assieme al Muro di Berlino, come tante altre sostenute da Mosca durante la Guerra Fredda), il libro ci consente di entrare anche nella dimensione quotidiana dell'Africa, e di vedere come essa può essere sconvolta da un conflitto o un cambio di regime (l'autore è infatti espatriato in Canada).

Rimanendo sempre al tema centrale della guerra – la molla che spinge molti migranti a lasciare la loro terra – altri due titoli di indubbio valore: Il grande orfano di Tierno Monénembo, ambientato nel Rwanda del genocidio del 1994, protagonista un bambino di strada, e Cronache africane di Moses Isegawa, che ci porta invece nell'Uganda di Idi Amin. Parliamo in entrambi i casi di vicende storiche ormai lontane (nel caso di Amin risalgono addirittura agli anni '70), ma a loro modo paradigmatiche dei problemi in cui si dibatte l'Africa contemporanea, sospesa fra sviluppo e conflitto, petrolio e land grabbing, emigrazioni e sinizzazione sempre più accentuata.

Rimanendo sempre al tema centrale della guerra – la molla che spinge molti migranti a lasciare la loro terra – altri due titoli di indubbio valore: Il grande orfano di Tierno Monénembo, ambientato nel Rwanda del genocidio del 1994, protagonista un bambino di strada, e Cronache africane di Moses Isegawa, che ci porta invece nell'Uganda di Idi Amin. Parliamo in entrambi i casi di vicende storiche ormai lontane (nel caso di Amin risalgono addirittura agli anni '70), ma a loro modo paradigmatiche dei problemi in cui si dibatte l'Africa contemporanea, sospesa fra sviluppo e conflitto, petrolio e land grabbing, emigrazioni e sinizzazione sempre più accentuata.

Come si può passare dalla sottomissione alle leggi del clan e della tradizione alla fascinazione per l'integralismo religioso, per approdare infine al liberalismo, all'ateismo e alla difesa dei diritti delle donne? Lo racconta la somala Ayaan Hirsi Ali, oggi naturalizzata americana, nel suo celebre Infedele (Bur), nonché negli altri suoi libri e articoli (l'autrice partecipò anche alla scrittura di Submission, il film di Theo Van Gogh che costò la vita all'autore). La sua storia è affascinante per molte ragioni: perché racconta di una libertà faticosamente conquistata e molto amata, e perché mostra fra le altre cose come la decisione di emigrare possa cambiare radicalmente una vita. Hirsi Ali, infatti, approfittò di uno scalo aereo in Germania per fuggire al controllo familiare – e a un matrimonio combinato – inizialmente in Olanda, dove diventerà anche parlamentare, e poi in seguito negli USA (che una volta ha definito "il miglior paese dove una donna o un nero possano vivere"). Mai fuga fu più foriera di conseguenze positive.

La letteratura che racconta specificamente vicende legate all'emigrazione è ormai molto vasta. A volte si tratta perlopiù di racconti autobiografici, sociologicamente interessanti, ma non sempre rielaborati sul piano letterario. Altre volte, abbiamo opere che hanno un valore di per sé, indipendentemente dalle storie narrate. Molti dei libri del grande Tahar Ben Jelloun, impostosi alla critica nel 1987 vincendo il premio Gouncourt, e diventando lo scrittore straniero francofono più conosciuto in Europa, hanno a che fare con la distanza, il confronto con l'altro, insomma con i temi legati in un modo o nell'altro all'emigrazione. Fra questi Partire (Bompiani), che racconta di Azel, giovane marocchino che decide di lasciare la natia Tangeri, dove è nato anche lo stesso Ben Jelloun, lasciando alle sue spalle affetti, amore, sicurezze, per un futuro incerto fatto di compromessi, clandestinità, degradazione.

Il viaggio è al centro anche del recente Il tempo dalla mia parte di Ba Mohamed (San Paolo), ma stavolta è il viaggio inziatico o "mitico", pur se condito da aneddoti picareschi, quello che ritroviamo anche in tanta letteratura occidentale. Si parte dall'Africa, alla volta dell'Europa, alla ricerca di un tamburo magico in grado di sconfiggere la siccità.

Il viaggio è al centro anche del recente Il tempo dalla mia parte di Ba Mohamed (San Paolo), ma stavolta è il viaggio inziatico o "mitico", pur se condito da aneddoti picareschi, quello che ritroviamo anche in tanta letteratura occidentale. Si parte dall'Africa, alla volta dell'Europa, alla ricerca di un tamburo magico in grado di sconfiggere la siccità.

Vengono dall'Eritrea – paese sottoposto ad un regime dittatoriale particolarmente rigido – molti dei richiedenti asilo politico che approdano a Lampedusa: Feven Abreha Tekle è una di loro, e racconta la storia, con il giornalista Raffaele Masto, in Libera: l'odissea di una donna eritrea in fuga dalla guerra (Sperling & Kupfer). Il libro ci conduce prima nelle caserme dell'Eritrea, dove il regime di Afewerki immobilizza i suoi giovani, uomini e anche donne, a tempo indeterminato, agitando lo spauracchio del conflitto con l'Etiopia (tenere la gente occupata in qualche modo è da sempre una strategia dei dittatori per prevenire lo scoppio di ribellioni). Attraverso il deserto, Feven approda a Tripoli, in Libia, per poi imbarcarsi alla volta di Lampedusa.

Infine, uno degli antesignani della letteratura (autobiografica) sull'immigrazione in Italia, Pap Khouma, senegalese, che nel 1990 pubblicò il fortunato Io, venditore di elefanti (Baldini & Castoldi). Fra i suoi altri titoli, Noi italiani neri, che raccoglie storie di "ordinario" (si fa per dire) razzismo, nella forma di lettere scritte a un giudice. Ma qui siamo già oltre l'emigrazione, siamo su un altro terreno, di cui dovremo occuparci in un'altra occasione. È il terreno di chi è arrivato in un luogo, lo ha eletto a sua nuova casa, ne ha assimilato almeno in parte regole e abitudini e ha sviluppato di conseguenza un'identità "plurima", anche sul piano linguistico, e posto che tutti, nella macedonia culturale in cui siamo immersi ogni giorno, dovremmo sentirci così, multipli, sfaccettati, "impuri". Qui siamo anche sulla soglia di quella seconda generazione di immigrati che è nata in Italia ed è cresciuta a pop music e cartoni animati giapponesi esattamente come il resto dei coetanei, per la quale la terra di origine dei genitori si colloca, essa sì, e molto più dell'Italia o dell'Europa, in una dimensione "altra". Un po' come accade per tanti americani di origini italiane che dell'Italia sanno solo quello che hanno raccontato loro i familiari, o quello che hanno appreso dai media.

Alcuni dei titoli menzionati nel mercato inglese/americano:

Nega Mezlekia, Notes from the Hyena's Belly, Picador, 2001;

Tierno Monénembo, The oldest Orphan, Bison Books, 2004;

Ahmadou Kourouma, Allah is not obliged, Anchor Books, 2007;

Ayaan Hirsi Ali, Infidel, Free press, 2007;

Tahar Ben Jelloun, Leaving Tangier, Penguin, 2009.