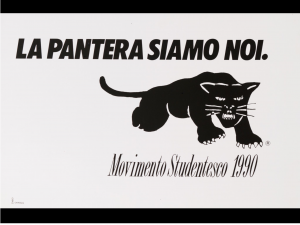

Manic depression. Così, con un prestito da Jimi Hendrix, avrei sottotitolato questo Festa del Perdono, che raccoglie sei racconti di alcuni scrittori italiani che hanno fatto l'Università Statale di Milano (in via Festa del Perdono, appunto) fra la metà degli anni '80 e la metà degli anni '90. Invece, il sottotitolo è Cronache dai decenni inutili, che comunque dice molto dell'umore cupo, qui e là screziato di cinismo, che pervade le pagine. Bertante, Domanin, Nove, Janeczek, Papi e Scurati raccontano un pezzo di storia recente ed insieme, forse, un pezzo delle loro vite. Un tipo di narrazione del genere, dal taglio prettamente generazionale, spinge a fare dei confronti. Chi ero io quando è caduto il Muro di Berlino? Quando l'inchiesta Mani Pulite ha cominciato a picconare il Caf-Craxi, Andreotti, Forlani, aprendo involontariamente la strada alla stagione di Berlusconi? Che vestiti mettevo quando impazzavano i Paninari, quando la Pantera occupava le università, quando il Moncler non era ancora stato messo sotto processo da Report? In cosa credevo prima che il mio universo mentale cominciasse a scomporsi in una serie di post di Facebook?

Una icona di quegli anni, il movimento studentesco della Pantera. Logo e slogan vennero inventati da due pubblicitari

Quali che siano le risposte, il bilancio che esce da questo libro non è esaltante. L'ambizione tra le righe è quella di raccontare la fine di un certo tipo di Modernità (Claudio Martelli, parlando del tifone che, generatosi a Milano, spazzò via il suo partito e con lui l'Italia che conoscevamo, disse una volta: l'ambizione dei Socialisti era di essere "i Moderni"). Il quadro è quello di una "bufera seguita da una interminabile notte di brume".

E dunque, in rapida sintesi:

Komakino, di Alessandro Bertante, storia disincantata di occupazioni, mendicanti, studenti tardo-operaisti che nulla sanno ancora del futuro avvento della società del precariato, Joy Division, un protagonista che, di già, non crede in nulla. Tristezza. "Il nuovo decennnio è alle porte. Noi abbiamo già finito".

Col permesso di soggiorno, di Iginio Domanin, monologo interiore di un personaggio frustrato dalla realtà e dalle feste scolastiche a cui deve partecipare, che rilegge retrospettivamente gli anni dell'università. Nostalgia del vinile, Sex Pistols, Roxy Music. Tristezza al cubo. "Papà, lo sai che dentro di noi c'è un robottino?". "Incredibile". "Il mio, però, adesso è spento…".

Scampoli, tessuti, di Helena Janeczek. La Statale invasa dai ciellini, la doppia morale delle ragazze cattoliche, vestite da scolarette sopra, come delle ninfe del sesso sotto. Di nuovo, uno sguardo retrospettivo, i tessuti dell'epoca, il cashmere, il puro cotone, la roba poi soppiantata da quella cinese, più a buon mercato. La nebbia da smog sparita, oggi dal centro di Milano puoi vedere il Monte Rosa. Non molta allegria neanche qui. "Il declino di Milano è ai miei piedi. In finta pelle".

Festa del perdono, di Aldo Nove, con il suo stile pirotecnico. La fine delle ideologie (la fine della storia di fukuyamesca memoria), la macedonia di dark e metallari, paninari e ciellini, fascisti e comunisti, mondi legittimi ovunque, atomizzazione sociale. L'Università come un magazzino. I lavori occasionali, far da badante a un vecchio nazista. "Quando ancora si voleva cambiare il mondo perché ancora si credeva che ci fosse…". Ma anche, consentitemi una seconda citazione: "Piaceva a tutti dire di essere contro il potere nell'attesa di averlo".

Festa del perdono, di Aldo Nove, con il suo stile pirotecnico. La fine delle ideologie (la fine della storia di fukuyamesca memoria), la macedonia di dark e metallari, paninari e ciellini, fascisti e comunisti, mondi legittimi ovunque, atomizzazione sociale. L'Università come un magazzino. I lavori occasionali, far da badante a un vecchio nazista. "Quando ancora si voleva cambiare il mondo perché ancora si credeva che ci fosse…". Ma anche, consentitemi una seconda citazione: "Piaceva a tutti dire di essere contro il potere nell'attesa di averlo".

Atlante di un attimo di Giacomo Papi, il più lungo. La storia fa la sua comparsa in maniera meno generica, con l'arresto di Mario Chiesa. Un canale che scorre impetuoso sotto le cantine di una casa, il Verziere, primo mercato di Milano, la sede del primo Club di Forza Italia, un cornicione caduto sulla testa di un giapponese nel 1985… La vita non ha senso, comanda la legge dell'Assurdo. Uno spunto interessante, ma che si risolve, narrativamente parlando, in un elenco di luoghi e situazioni. "Per molti anni sono andato alle manifestazioni. Poi ho smesso. Firmo qualche petizione ogni tanto, ma con moderazione. Vado sempre a votare. Bevo troppo vino. Ho smesso di fumare ma non faccio sport".

Hotel des Invalides, di Antonio Scurati. Linguaggio difficile da ex-studente di filosofia. Discussione della tesi, 1994, il narratore scopre che il docente non ne ha letto una riga. Poi attacchi di panico a Parigi, dove dovrebbe seguire un corso con Derrida, sofferenza come sola realtà certa. Scurati è l'unico che tenti la ricostruzione storica del quadro, arrivando fino alle Torri gemelle e alla crisi economica attuale, anche se il filo conduttore della narrazione a volte sembra un po' un pretesto per dire la sua, come a volte gli accade. "Nessun progetto durevole è più possibile quando si vive un'apocalisse al giorno".

Chiudo questo libro che parla di cose che conosco – perché ho più o meno l'età degli autori, ho fatto anch'io l'università fra gli anni '80 e i primi '90, anche se non a Milano – con una sensazione di perplessità, che immagino sia un sentimento molto "da decenni inutili" e quindi tutto sommato in sintonia con l'opera o almeno con il suo curatore. Filologicamente, è tutto corretto. Anche la depressione lo è.

Mi chiedo se sia stato solo questo. Ovviamente uno scrittore non è uno storico, lavora sul suo vissuto, niente l'obbliga ad essere completo, posto che l'idea stessa di completezza è un'idea frusta, ottocentesca. Con gli anni '90 finiscono le Grandi Narrazioni e buonanotte, quel che rimane è (forse) il gioco linguistico, "la palla pazza che strumpallazza" di Nove, una "atonia stordita e un'euforica allegria di naufragi", per dirla con Mauro Novelli, che sigla la postfazione. Su questo non ci piove.

Ma se penso a cosa è successo in quegli anni di transizione, come si dice, e per una volta il termine non è usato a sproposito – si è transitati dalla stazione della Guerra Fredda a quella di Internet e della political correctness – mi vengono in mente anche altre cose. Sul piano estetico, la world music, Prince, i Cannibali, la decostruzione della violenza fatta da Tarantino e soci (tutti prodotti della postmodernità, in effetti).

Ma è soprattutto sul versante della politica che il panorama è più ricco di stimoli: la caduta dell'apartheid, la guerra nei Balcani, il genocidio ruandese, il revival delle identità… Non sono cose accadute alla Statale, però il loro odore sarà arrivato anche lì, immagino. E son cose che hanno lasciato tracce, altroché, cose che allungano le loro ombre fino a noi. "La Bosnia non è il passato dell'Europa, potrebbe essere il suo futuro", ho sentito dire recentemente, non mi ricordo da chi. E il Ruanda? Oggi è l'Eritrea, la Libia, la Somalia (altra crisi nata in quegli anni, in realtà, 1991), insomma i profughi scaricati a migliaia dai barconi sulle nostre coste, le coste di quell'Europa unita che nasceva allora, sotto auspici diversi, gli auspici del programma Erasmus. Tutto questo lo ritrovo solo a sprazzi nella raccolta di Bombiani. Sì, il Ruanda Scurati in verità lo nomina, per stigmatizzare l'operato di Bill Clinton, anche se le responsabilità maggiori vennero ascritte all'ONU e alla Francia. Per il resto, dei decenni inutili rimangano soprattutto i frammenti che puntellano le rovine eliotiane, risentimento e merci mediocri.

Nevermind, per dirla con un'altra icona dell'epoca, un disco che ha in copertina un neonato che insegue a nuoto un amo. Con attaccata, a mo' di esca, una banconota.

A. Bertante, I. Domanin, H. Janeczek, A. Nove, G. Papi, A. Scurati, Festa del perdono: Cronache dai decenni inutili, Milano, Bompiani, 2014, € 15.