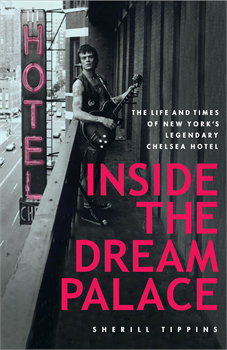

"Glorioso, vecchio, splendente, zozzo, fantastico, odioso hotel: è il Chelsea hotel, è la sua storia ed il suo declino. Non scegli di stare al Chelsea per stare comodo, lo scegli per viverlo e diventare come lui: punk, obsoleto, fashion e puzzolente". Così un anonimo recensore dei nostri giorni sintetizza su Tripadvisor che cosa sia il Chelsea, al 222 della Ventritreesima strada West. Il futuro di questo simbolo di New York è incerto, dopo l'ultimo passaggio di proprietà, da un'immobiliare a un albergatore di Las Vegas. Il suo grande passato, in compenso, ci viene raccontato da Sherill Tippins nel suo Inside the Dream Palace – Life and Times of New York's Legendary Chelsea Hotel, che speriamo di poter vedere anche in traduzione italiana.

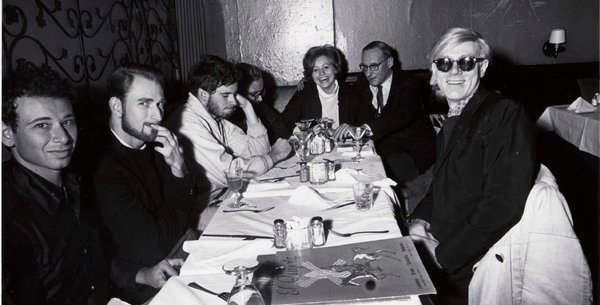

Della stagione più recente si sa già molto: ne sanno qualcosa in particolare i fan della cultura pop, dal momento che per le sue stanze ci sono passati quasi tutti, da Andy Warhol, con Edie Sedwick e le altre superstar della Factory, a Bob Dylan, da Leonard Cohen – che qui visse molti anni e che ha l'onore di essere ricordato con un "tondo" posto all'ingresso del palazzo di mattoni rossi – a Janis Joplin, passando per Patti Smith, Dee Dee Ramone, immortalato nella copertina del libro su uno dei balconcini di ferro lavorato, e Sid Vicious, naturalmente, autore di uno dei più truci eventi occorsi al Chelsea, l'uccisione a coltellate della compagna Nancy Spungen (dal bassista dei Sex Pistols, morto poco dopo per overdose, mai confessata).

Memoria è rimasta anche degli scrittori che hanno soggiornato qui, da Kerouac a Ginsberg, da Burroughs a Corso a Arthur C. Clarke, impegnato nella sua collaborazione con Kubrick da cui sarebbe scaturito 2001 Odissea nello spazio, ad Arthur Miller, fresco dal suo divorzio con Marilyn Monroe; andando indietro nel tempo troviamo anche, fra gli altri, Thomas Wolfe, Edgar Lee Master e Dylan Thomas, il grande poeta gallese che lasciò questo mondo il 9 novembre del 1953, a seconda delle varie tesi o leggende per gli effetti dell'inquinamento della Grande Mela, di un'iniezione di morfina praticatagli dal suo medico o di una memorabile bevuta finale, dopo avere contribuito più di ogni altro alla fama scapigliata dell'hotel.

Memoria è rimasta anche degli scrittori che hanno soggiornato qui, da Kerouac a Ginsberg, da Burroughs a Corso a Arthur C. Clarke, impegnato nella sua collaborazione con Kubrick da cui sarebbe scaturito 2001 Odissea nello spazio, ad Arthur Miller, fresco dal suo divorzio con Marilyn Monroe; andando indietro nel tempo troviamo anche, fra gli altri, Thomas Wolfe, Edgar Lee Master e Dylan Thomas, il grande poeta gallese che lasciò questo mondo il 9 novembre del 1953, a seconda delle varie tesi o leggende per gli effetti dell'inquinamento della Grande Mela, di un'iniezione di morfina praticatagli dal suo medico o di una memorabile bevuta finale, dopo avere contribuito più di ogni altro alla fama scapigliata dell'hotel.

Tutto questo – e molto altro – è materia del libro. Ma forse la parte più affascinante è quella iniziale, che ci riporta alle origini dell'edificio, all'epoca della sua apertura, nel 1884, uno dei più imponenti di Manhattan. Perché riandare a quelle origini significa mettersi sulle tracce di un'utopia tutta europea, quella del filosofo Charles Fourier, ideatore dei falansteri, realtà abitative che, come una sorta di microcosmi, avrebbero dovuto racchiudere al loro interno tutti i tipi umani che compongono la società (Fourier ne aveva classificati originariamente oltre ottocento), ovvero, tutte le classi sociali, in un amalgama armonioso e "socialistoide", dove ciascuno si sarebbe sentito accettato e valorizzato. Anche e soprattutto gli artisti.

A volere il Chelsea fu infatti Philip Hubert, architetto di origini francesi, figlio di un altro architetto, anch'esso utopista, che aveva lasciato la Francia per gli Stati Uniti dopo avere partecipato alla fronda per scalzare dal trono Carlo X e sostituirlo con il più liberale Luigi Filippo. Hubert – che da giovane aveva anche vissuto un'esperienza bohemienne nelle periferie parigine, e che quindi si sentiva idealmente vicino ai tanti diseredati che popolavano le strade di Lower Manhattan – era una curiosa sintesi di idealismo e senso pratico. Arricchitosi con la vendita all'esercito americano di una macchina per i bottoni delle divise, aveva in realtà continuato a coltivare il nobile sogno fourierista di un'urbanistica aperta e inclusiva. Sulla Ventitreesima, nel cuore della New York dei teatri e dell'arte, ovvero del più "tollerante, cosmopolita e variegato mix sociale che si potesse trovare all'epoca negli Stati Uniti", ma già sul confine della New York dello sgobbo e del sudore, questo sogno divenne realtà, sul terreno che era stato di un grande speculatore, Jimmy Ingersoll, un modesto costruttore di sedie della Bowery che aveva conosciuto una spettacolare ascesa sociale per poi finire incarcerato a Sing Sing.

Il Chelsea fu prima un'associazione, una sorta di cooperativa, la Chelsea Association Building. Essa diede vita al residence, composto di ottanta appartamenti di diverse dimensioni, cinquanta dati in vendita e trenta in affitto, in modo tale da assicurare il doveroso ricambio, con spazi comuni per consumare i pasti e socializzare ed un tetto concepito per i concerti, le letture, insomma, l'arte.

Il Chelsea fu prima un'associazione, una sorta di cooperativa, la Chelsea Association Building. Essa diede vita al residence, composto di ottanta appartamenti di diverse dimensioni, cinquanta dati in vendita e trenta in affitto, in modo tale da assicurare il doveroso ricambio, con spazi comuni per consumare i pasti e socializzare ed un tetto concepito per i concerti, le letture, insomma, l'arte.

Il Chelsea nacque così. All'indomani di una devastante crisi abbattutasi sulla città a causa dei maneggi di gente come Ingersoll o William "boss" Tweed e tutto proteso verso gli orizzonti luminosi del progresso e della giustizia sociale che il XIX secolo ancora permetteva di coltivare.

Più tardi vennero altre crisi, venne la trasformazione in un vero e proprio hotel (dove però continuarono a risiedere anche ospiti permanenti), vennero le nuove gestioni che mantennero il mix sociale per il quale il luogo era stato originariamente concepito. Vennero anche le droghe, le cineprese underground, il film "Chelsea girl", i punk direttamente dal Cbgb. Fino all'incerto presente, e alle impalcature.

Tuttavia il Chelsea hotel è ancora lì, a ricordarci che ad inseguire i sogni si possono costruire, a volte, solidi pezzi di realtà. "Nella storia del Chelsea – scrive Sherill Tippins nell'introduzione – ho trovato una storia alternativa dell'America, un racconto sovversivo, soppresso e cancellato ad ogni passaggio di epoca, solo per emergere di nuovo ogni volta".

Sherill Tippins, Inside the Dream Palace: The Life and Times of New York's Legendary Chelsea Hotel, Houghton Mifflin Harcourt, 2013.