Mettiamola così. La sua grandezza come architetto, designer, fotografo e pittore, è pari solo alla colpevole dimenticanza che ha ricevuto in vita. E anche due mesi fa quando se n’è andato. Eppure per capire chi era Cesare Leonardi bastano poche cose. Anzi, due.

La prima è il giudizio che Ron Arad, designer israeliano, pronuncia nel corso di un’intervista all’Independent nel 2008. Il giornalista entra a casa sua e si trova contornato da tavoli, sedie, poltrone, sculture. Tutti i suoi lavori. Si guarda intorno, punta una sedia con l’aria di chi ha scoperto il pezzo forte e sta per chiedere qualcosa quando Arad, che lo aspetta al varco, gli dice sorridendo: “Quella è la sedia che tutti notano quando vengono a casa mia e mi fanno i complimenti per la sua bellezza. In realtà è l’unico pezzo che non ho disegnato io. Quando c’è un’idea così forte, un nastro continuo, il design è al servizio dell’idea, non il contrario”. Quella sedia, che nel corso dell’intervista Ron Arad definisce “la sedia perfetta”, è la Nastro di Cesare Leonardi. “Leonardi who?”.

Già questo basterebbe. Aggiungo un secondo elemento, una foto. L’immagine di un oggetto in bianco e nero che compare a tutta pagina nel catalogo della mostra che il MoMA di New York dedica al design italiano. E’ il 1972 e quello storico avvenimento ha il merito indiscusso di far conoscere i nostri designer al mondo intero, di lanciarli verso il successo. La cura un giovane architetto argentino, Emilio Ambasz, e la chiama “Italy: The New Domestic Landscape”. Io quel catalogo un po’ ingiallito ce l’ho qui davanti a me mentre scrivo questo articolo. Lo tengo come una reliquia, lo sfoglio con cura, qualche anno fa me lo sono fatto autografare da Ambasz dopo averlo intervistato. Bene. A pagina 27 c’è la foto in bianco e nero del Dondolo che Cesare Leonardi progetta insieme alla sua collega di studio, assolutamente dimenticata anche lei, Franca Stagi. E’ la prima foto che si incontra nel catalogo, la loro opera apre idealmente la strada alle immagini dei grandi maestri che fecero l’impresa, da Joe Colombo a Mario Bellini, da Ettore Sottsass a Achille Castiglioni e via dicendo.

Cesare Leonardi se n’è andato a 85 anni, dopo una lunga malattia. Riposa nel cimitero modenese di San Cataldo, gioiello dell’architettura di Aldo Rossi. Ho trovato sbagliato, ma non insolito, che il suo ricordo comparisse solo sui giornali locali e su qualche sito di arredamento e architettura. La spiegazione che mi sono data è che Leonardi, pur essendo stato un innovatore, uno straordinario anticipatore, un appassionato osservatore della Natura, è nato ed è restato per tutta la vita nel posto “sbagliato” (tra virgolette, beninteso). Le cose che ci ha lasciato lo avrebbero consacrato tra i maestri del design se non fosse che ha avuto in sorte di nascere e di voler vivere per sempre a Modena, che è una città magnifica ma molto lontana da Milano e dalla Brianza. Mettiamoci anche che lui, per carattere e coerenza politica, non ha mai voluto frequentare i santuari del Design milanese, come la Triennale e il Salone del Mobile, e tanto meno ha amato il rapporto con le aziende.

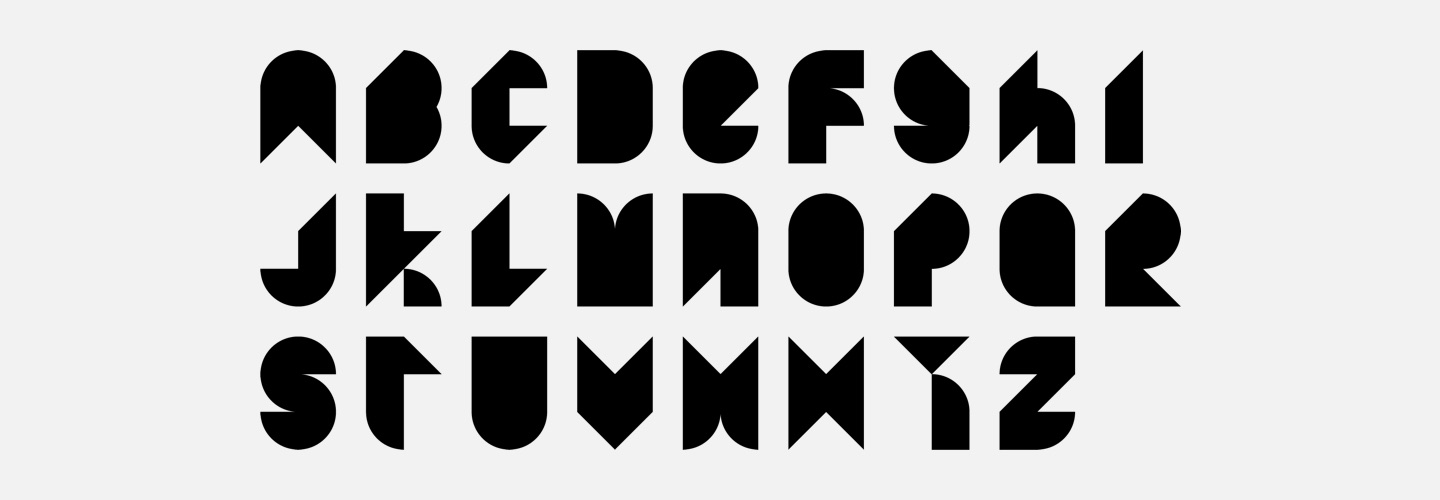

Aggiungiamo che il lavoro di Cesare Leonardi era difficilmente incasellabile secondo le logiche consuete, per cui o sei una cosa o un’altra. Lui era troppe cose insieme, e questo di solito mette a disagio. Cesare Leonardi è stato fotografo (e una certa idea della fotografia l’ha sperimentata decenni prima che altri ne raccogliessero la lezione). Poi designer, ammirato tra gli altri da Joe Colombo, ma i suoi pezzi sono stati prodotti da pochissime aziende e per poco tempo. É stato anche architetto del verde, ha disegnato parchi urbani piantumati seguendo una regola da lui inventata, quella della Struttura Reticolare Acentrata, perché acentrato in fondo era anche lui. É stato infine artista, e oltre alle sue tele per anni ha disegnato a matita le chiome di grandi alberi, con una dedizione giapponese per i particolari, un lavoro raccolto nel librone “L’Architettura degli alberi”, pubblicato con Franca Stagi nel 1983 e ancora in uso all’università. Per finire è stato pittore, scultore perfino inventore curioso di caratteri tipografici.

Ricordo questo uomo, forse mai sereno ma libero, che incontrai anni fa nella sua casa avvolta da una densa foresta: un diaframma rampicante per definire una separazione voluta, l’oblio come libera scelta. Ricordo il suo letto semplice al centro dello studio, che come il laboratorio di Archimede Pitagorico aveva mille progetti e mille disegni, foto e quadri, la sua vita, il suo lavoro mai finito.

La “Nastro”, la “sedia perfetta” secondo Ron Arad, l’aveva immaginata che era ancora studente di Architettura a Firenze. Era il 1957 e lui, studente di 22 anni, durante la lezione girava tra le dita un nastro di carta chiuso a cerchio, poi il cerchio l’aveva schiacciato facendo scivolare una parte in avanti, a mo’ di seduta, e inclinando l’altra dietro come schienale. Facile a dirsi, molto meno a farsi perché non esisteva un materiale adatto a reggere il peso di una persona. Knoll e Macy’s era interessati a produrla ma non sapevano bene in che materiale realizzarla. Leonardi si sarebbe dovuto fermare lì se non avesse avuto l’idea di andare a bussare al suo vicino di officina, che costruiva vasche in vetroresina ad uso biomedicale. Gli era costata non poco quella visita, perché il suo vicino era nero e lui rosso, e in Emilia dodici anni dopo la fine della guerra certe appartenenze erano difficili da superare. Comunque i due si erano messi al lavoro e la vetroresina aveva funzionato. E così con lo stesso materiale aveva fatto anche il “Dondolo”, esposto a New York.

Era caparbio, solitario e ricco di idee Cesare Leonardi. La sua opera e i suoi insegnamenti sono raccontati per esteso qui: archivioleonardi.it. Vale la pena.