Le esposizioni universali dell’Otto e del Novecento costituiscono per me un privilegiato oggetto di studio e ricerca, oltre ad esercitare una forte seduzione intellettuale, perciò avere la possibilità di vivere a New York per alcuni mesi come research fellow al CIMA, Center for Italian Modern Art, ha immediatamente risvegliato in me il desiderio di esplorare e studiare le World’s Fair di New York sul posto. A cominciare dal Queens Museum e dalla New York Public Library, entrambe istituzioni che custodiscono strepitosi archivi e collezioni.

Ma ci sono anche interessanti iniziative temporanee, come la mostra fotografica Persuasive Images: Architecture and the 1939–40 and 1964–65 New York World’s Fairs che ha appena aperto al Godwin-Ternbach Museum del Queens College, in cui oltre cento fotografie sono esposte fino al 27 luglio.

Entrambe le New York fair, progettate nell’ambito della grande tradizione delle esposizioni universali dell’Ottocento – la capostipite delle quali è la celeberrima Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations tenutasi a Londra nel 1851 per celebrare l’economia liberoscambista e l’entusiasmo per il progresso e la modernità – potevano vantare una potente forza immaginativa e visionaria. Il loro precedente storico è la New York World’s Fair del 1853-54, che ebbe luogo a Manhattan in un Crystal Palace ispirato all’originale realizzato da Joseph Paxton per l’Esposizione di Londra del 1851.

Corona Park, New York City: l’ingresso. Foto: Ilaria M. P. Barzaghi

The Queens Museum, New York City. Foto: Ilaria M. P. Barzaghi

La mostra newyorchese del 1939-40 occupava i 1.200 acri di quella che era stata una discarica, chiamata da Scott Fitzgerald una “valle di cenere” nel Great Gatsby. Il sito ospitò anche la fiera del 1964-65, per trasformarsi poi nell’attuale Flushing Meadows-Corona Park, dove il padiglione della Città di New York è diventato in seguito il Queens Museum (dopo aver ospitato le Nazioni Unite dal 1947 al 1952).

La Fiera del 1939 è particolarmente affascinante, dato il momento storico cruciale in cui ebbe luogo, e risulta anche di grande interesse riflettere sulla partecipazione ufficiale dell’Italia a un evento di tale portata su suolo americano a quel tempo.

Concepita nel 1935, l’esposizione doveva aiutare New York e gli Stati Uniti a contrastare la Depressione. Robert Moses, la mente organizzativa nota come “Master Builder” (il costruttore per eccellenza) di New York, e il sindaco Fiorello La Guardia svolsero un ruolo estremamente importante. Focalizzata sul futuro, il tema dell’esposizione era Building the World of Tomorrow (costruire il mondo di domani); lo slogan per il 1939 era Dawn of a New Day (l’alba di un nuovo giorno), mentre per il 1940 il motto fiducioso ma tragico era For Peace and Freedom (per la pace e la libertà).

Il padiglione italiano alla New York WorldÔÇÖs Fair 1939-40. Foto: Fay S. Lincoln Photograph collection, 1920-1968, HCLA 1628, Special Collections Library, University Libraries, Pennsylvania State University

Le date sono cruciali. Alla vigilia della seconda Guerra mondiale, il discorso di apertura del Presidente Franklin Delano Roosevelt (30 aprile 1939) verteva intorno al tema della pace e alla preoccupazione per la situazione in Europa. Mentre la Germania decise di non partecipare (ufficialmente per problemi di budget, e naturalmente la Germania aveva bisogno di tutte le sue risorse per la guerra incombente) e l’Unione Sovietica costruì il padiglione più gigantesco della fiera ma vi prese parte solo nel 1939, l’Italia, ovvero l’Italia Fascista, partecipò con un grande padiglione (secondo solo a quello dell’URSS) progettato dall’architetto Michele Busiri Vici. Maestoso ma in qualche modo anche elegante, voleva mettere insieme la magnificenza dell’antica Roma con il peculiare stile moderno fascista. Sulla facciata c’erano una statua (una figura femminile) che rappresentava Roma, un monumento a Guglielmo Marconi (uno dei più grandi Italiani moderni) e un’altissima cascata (di 60 metri). Dentro all’edificio l’Italia esponeva sia opera d’arte che prodotti industriali e c’era anche un frequentatissimo ristorante italiano.

La Guerra scoppiò durante la mostra solo pochi mesi dopo (a settembre), ma per l’Italia sarebbe cominciata solo nel giugno del 1940. Quindi, immediatamente prima e durante le prime fasi del conflitto, l’Italia fascista stava rappresentando se stessa all’estero, nel “Nuovo Mondo”, nella Terra della Libertà e della Democrazia, in un contesto culturalmente antagonista, con un’enorme visibilità: l’esposizione fu visitata da 44 milioni di visitatori.

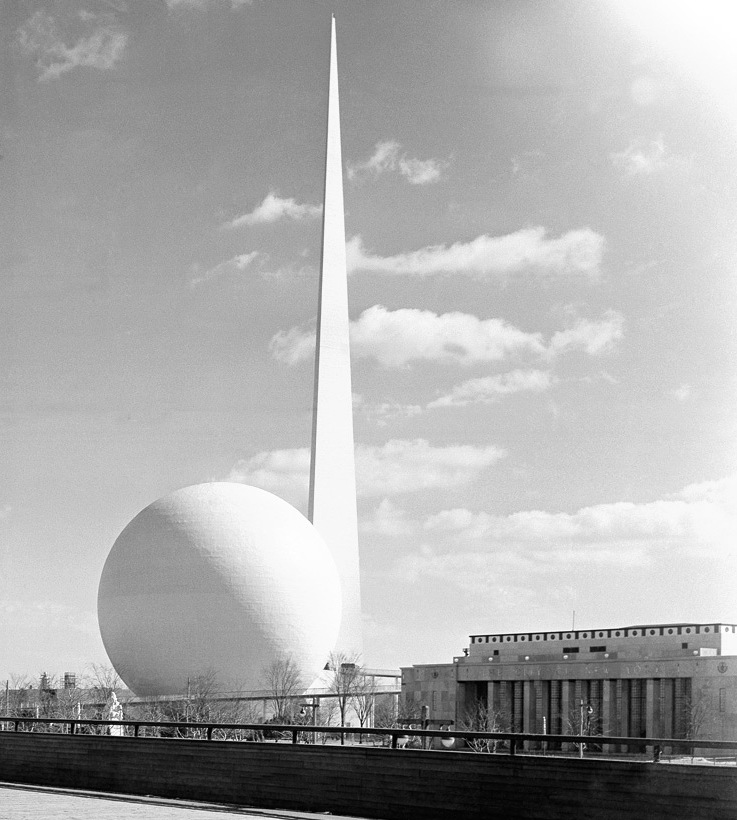

The Trylon, il Perisphere e il padiglione New York City alla New York WorldÔÇÖs Fair del 1939-40. Foto: via www.theatlantic.com

L’immaginario della Fiera era dominato dalle bianche costruzioni del Trylon e del Perisphere, che erano riferimenti simbolici popolarissimi, benché temporanei. Il Perisphere era un enorme globo contenente un diorama intitolato Democracity, raffigurante un’utopica città del futuro. Allo stesso tempo, la General Motors finanziava il cosiddetto Futurama, progettato dall’architetto Norman Bel Geddes, che rappresentava (presumibilmente) la città del futuro nel 1960, dominata dalle automobili, che condizionavano il paesaggio urbano e non solo, con le proprie peculiari necessità di mezzi privati di trasporto. [Qui una galleria di Immagini della 1939-40 NY World’s Fair .

Sia Democracity che Futurama esaltavano lo spirito individualista d’impresa e la cosiddetta American Way (la maniera americana) in una grandiosa visione del futuro. Il contrasto tra la mentalità, l’immaginario collettivo, il sistema di valori proposti da queste due strutture e il padiglione dell’Italia fascista non avrebbero potuto essere più profondi: simboleggiavano due concezioni della modernità radicalmente divergenti.

La Guerra stava per spazzare via lo spirito internazionalista incarnato dall’Esposizione: le anime d’acciaio del Trylon e del Perisphere vennero infatti fuse poco dopo per ricavarne bombe utilizzate nella seconda Guerra mondiale.

Al New York WorldÔÇÖs Fairs Visible Storage del Queens Museum, souvenir in celebrazione della partecipazione della Piet├á di Michelangelo alla New York WorldÔÇÖs Fair del 1964-65. Foto: Ilaria M. P. Barzaghi

Il tema della World’s Fair del 1964-65 era Peace Through Understanding (pace attraverso la comprensione); era dedicata alle conquiste dell’uomo in un mondo che rimpicciolisce all’interno di un universo in espansione (Man’s Achievement on a Shrinking Globe in an Expanding Universe). Era principalmente centrata sui progressi tecnologici e industriali: le aziende americane erano i principali protagonisti. Il BIE (Bureau International des Expositions) aveva rifiutato di riconoscere ufficialmente l’esposizione, pertanto molti paesi, tra cui l’Italia, rifiutarono di partecipare. Tuttavia, c’era una presenza italiana assolutamente eccezionale alla manifestazione: la famosissima Pietà di Michelangelo venne inviata dalla Santa Sede. In questa occasione, la scultura ha lasciato il paese per la prima e unica volta.

Il simbolo principale dell’Esposizione del 1964 era l’Unisphere (un modello del pianeta Terra in acciaio inossidabile), collocato con la massima evidenza davanti al Padiglione della Città di New York (lo stesso edificio del 1939). L’Unisphere è tuttora esistente e dà il benvenuto alle persone che frequentano il Corona Park.

The New York WorldÔÇÖs Fairs Visible Storage al Queens Museum. Foto: Ilaria M. P. Barzaghi

Di nuovo, Robert Moses ebbe un ruolo essenziale nell’organizzazione. Anche Walt Disney esercitò un’enorme influenza: il padiglione It’s a Small World” (è un piccolo mondo), animato da robot realistici, fu molto ammirato.

Oggi il Queens Museum conserva documenti, oggetti, manufatti e memorabilia delle due World’s Fair (una collezione di oltre 10.000 pezzi), insieme al Panorama della Città di New York, uno spettacolare modello della Grande Mela realizzato nel 1964 e da allora aggiornato diverse volte. Sia il Panorama che il World’s Fair visible storage (900 oggetti in mostra al pubblico) sono esposti a lungo termine: il Queens Museum è così un punto di riferimento della massima importanza sia per gli studiosi, che per i turisti interessati a questo particolare capitolo della storia di New York.

*Ilaria M. P. Barzaghi è una dei fellow del Center for Italian Modern Art.

Questo articolo viene pubblicato anche sul blog del Center for Italian Modern Art.