Mercoledì 23 ottobre Balla è tornato negli States. Il dipinto dell’autore futurista, Giacomo Balla, Penetrazioni dinamiche d'automobile o Disgregazione per velocità, datato 1912 e dato per disperso per quasi un secolo, è stato esposto per una giornata alla Casa Italiana Zerilli Marimò della NYU, per l'evento speciale Balla is Back, prima di andare all’asta da Christie’s per un valore stimato tra i 3 e i 5 milioni di dollari.

Il direttore della Casa Italiana, Stefano Albertini ha sottolineato l’eccezionalità dell’evento e ha ringraziato gli organizzatori Andreas Rumbler di Christie’s New York e Massimo Cirulli del Massimo & Sonia Cirulli’s Archive, per aver reso disponibile il dipinto ritrovato, al pubblico della Casa Italiana.

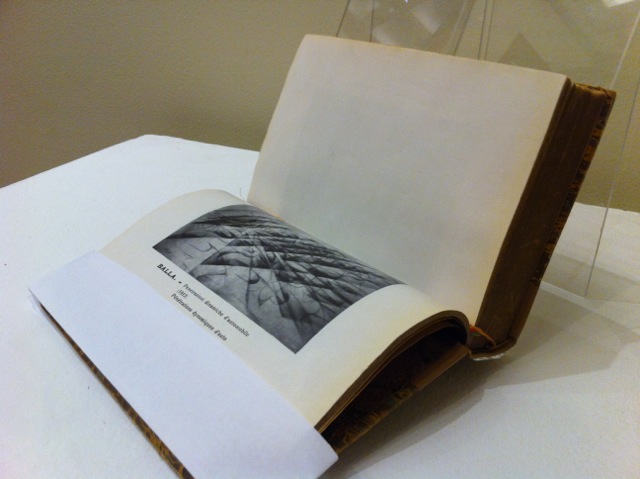

L’opera, che era stata in mostra per l’ultima volta nel 1915 alla Panama-Pacific International Exposition di San Francisco, riveste un ruolo fondamentale nel contributo di Balla all’estetica futurista, tanto da essere stata riprodotta nel libro di Umberto Boccioni (uno dei principali esponenti del movimento futurista), Pittura scultura futuriste. Dinamismo plastico, datato 1914, anch’esso esposto alla Casa Italiana.

Il libro di Umberto Boccioni Pittura scultura futuriste. Dinamismo plastico (1914)

Nicola Lucchi, docente della New York University, ha presentato il dipinto, nel quale Balla ha rappresentato un’automobile che attraversa lo spazio a grande velocità su due dimensioni. Il disegno è piatto e, secondo Lucchi, questa mancanza di tridimensionalità è molto originale per l’epoca, perché altri noti futuristi cercavano invece di rappresentare il volume. Lucchi sottolinea come questa rappresentazione sia il testamento di un’era, durante la quale una giovane Italia ancora prevalentemente agricola stava scoprendo l’industrializzazione. E i futuristi, con il loro smisurato interesse per le macchine e la loro considerazione della tecnologia come espressione artistica, dimostrano l’enorme impatto dello sviluppo tecnologico nelle città italiane agli inizi del novecento.

“Questo disegno illustra come l’arte futurista fosse un’impresa in continua evoluzione e in costante dialogo con se stessa e con la realtà contemporanea — dice Lucchi — Le sue opere mostrano un vivace interscambio con nuovi presupposti filosofici, importanti e talvolta disastrose ideologie politiche, scientifiche e scoperte tecnologiche. Oggi questo lavoro è anche una calzante metafora delle tensioni produttive che emergono quando l’arte incontra la tecnologia, quando lo sforzo creativo riconosce il genio che risiede nel lavoro, quando la poetica incontra la scienza”.

L’opera di Balla ha così rivisto la luce dopo 98 anni di ombra, e non poteva trovare luogo migliore per il suo debutto che la casa dell’italianità a New York.