È trascorso un secolo dalla morte di Franz Kafka (3 giugno 1924) ma ci resta forte e cristallina la sua letteratura, quel suo mondo – da acuto osservatore della condizione umana – che ha spesso influenzato anche il cinema, con adattamenti firmati da autori di origini ed esperienze diverse che hanno voluto cogliere la complessa sfida di catturare l’essenza della sua narrativa attraverso interpretazioni visive (più o meno riuscite).

Il cinema si è occupato di Kafka a più riprese, sia con dei film direttamente tratti dalle sue opere, sia con quelli che possono essere definiti “kafkiani” (sono tanti, per cui avranno qui, purtroppo, solo un accenno).

Tra quelli della prima categoria, cioè ispirati ai tre romanzi dello scrittore boemo, mi sembra d’obbligo indicare: The Trial-Il processo (1962) di Orson Welles; Kafka-Delitti e segreti (1991) di Steven Soderbergh; Intervista (1987) di Federico Fellini, nel quale il regista riminese finge di essere impegnato a realizzare una trasposizione di America (e chissà cosa sarebbe stato se l’avesse fatto davvero…); Zamoc-Il castello (1994) di Aleksey Balasbanov e Amerika (1994) di Vladimir Michalék.

Il film di Orson Welles, molto criticato al suo arrivo sugli schermi, è stato considerato dalla critica come “un passo falso”, dopo il grande successo di Citizan Kane-Quarto Potere (1949) e Touch of Evil-L’infernale Quinlan (1958), nonostante un grande cast che comprendeva Anthony Perkins (nel ruolo principale di Josef K.), lo stesso Welles, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Elsa Martinelli, e Arnoldo Foà. È un film “ispirato a” e non “basato sul” romanzo – come tenne a precisare lo stesso regista in risposta a chi lo criticava per aver cambiato il finale. Segue la logica dei sogni e cerca di mettere in luce non tanto gli aspetti onirici della trama, in gran parte ereditati da Kafka, ma i modi e le soluzioni cinematografiche escogitate da Welles. Risultato: sappiamo come, a volte i sogni si trasformano in un incubo! Brutto, allora? No, e non solo per un bianco e nero in stile espressionista e un uso appropriato del grandangolo: per apprezzarlo occorre capire che il regista crede che Kafka possa essere pericoloso quanto una malattia, e da questa intende proteggere se stesso e lo spettatore.

Kafka-Delitti e segreti, opera seconda di Soderbergh, inserisce la figura di Kafka come eroe in una storia che si dipana come un mystery-thriller dal tono surreale. Soderbergh finisce col fare una certa confusione, togliendo al grande scrittore boemo il suo fascino profondo e complesso. Ottimo il gruppo degli attori, capeggiati da Jeremy Irons (Kafka). Il film è comunque una chiara e precisa condanna del potere spietato e disumanizzante.

Spazio a Fellini con il suo Intervista. Un film in presa diretta, nel quale il regista riminese sembra voler girare una nuova pellicola, ispirata al romanzo America di Kafka, ma è solo un pretesto per parlare di sé come “doppione” di un Kafka che ne nasconde sempre un altro: è infatti un film sulla magia, gli incantesimi, l’illusione, i sogni che sono il cinema. Nel cast, tra i tanti, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Sergio Rubini, Antonella Ponziani, Francesca Reggiani, Eva Grimaldi. A un certo punto un giornalista giapponese che sta seguendo con una troupe televisiva, insieme all’interprete, il casting e alcune riprese, chiede al maestro: “Il film su America, lo girerà in America?”. Bisogna cogliere questa sovrapposizione della realtà dell’autore con la sua opera per capire fino in fondo la portata di un romanzo che seppure pensato dallo scrittore come omaggio all’opera di Dickens e alla sua visione del mondo, mantiene intatta la cifra kafkiana.

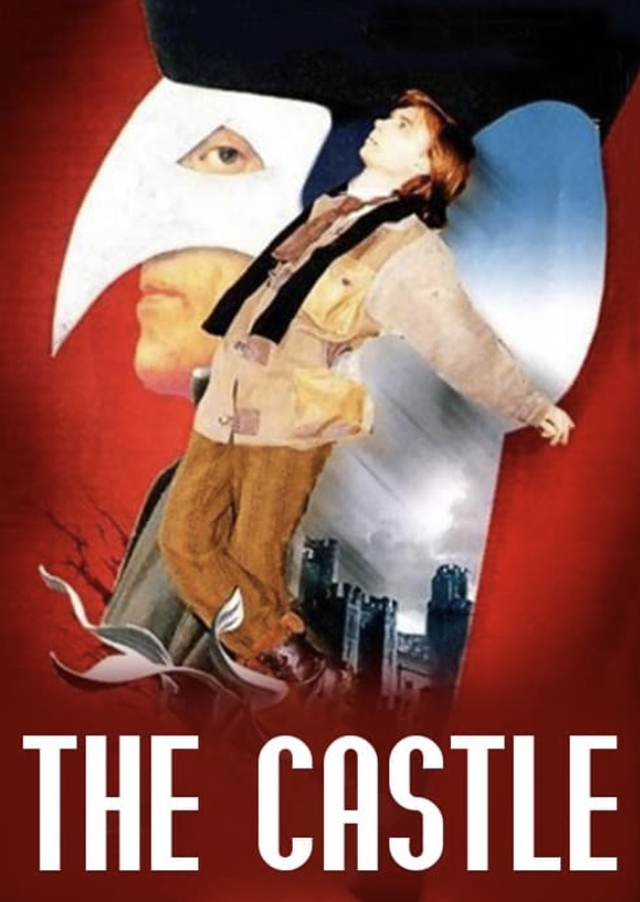

Zamoc-Il castello, di Aleksey Balasbanov, regista noto come il “cantore dell’era post-sovietica e delle sue ferite”, offre un adattamento fedele del libro di Kafka ma con l’aggiunta di un finale brutalmente divertente che completa perfettamente il circolo narrativo. Lo spirito del romanzo di Kafka è catturato abbastanza bene in questa stravagante interpretazione. Il film affronta con grande coraggio il primo romanzo dello scrittore, con ampie licenze e alcune scelte sorprendenti, soprattutto nell’apparato scenografico, che si mescola con il cinema di animazione e rimanda al noir: un agrimensore viene invitato al castello di un villaggio per svolgere il suo lavoro, ma all’arrivo scopre che nessuno lo sta aspettando. Qualsiasi tentativo di dimostrare la sua integrità viene accolto con incomprensione, accrescendo il desiderio dell’uomo di entrare nel misterioso castello.

Amerika, debutto alla regia di Vladimir Michalék, affronta con grande coraggio l’omonimo primo romanzo di Kafka, con ampie licenze e alcune scelte sorprendenti, soprattutto nell’apparato scenografico: si mescola infatti con il cinema di animazione e il cinema noir, ma propone anche una sorta di happy ending davvero fuori luogo.

Molti anche i film ispirati ai racconti, il più noto dei quali è La metamorfosi. Anche qui i titoli non mancano, ma il primo e più importante è K (1953) della romana Lorenza Mazzetti, fondatrice a Londra, nella metà degli anni ’50, del Free Cinema inglese che rivoluzionò la cinematografia britannica e mondiale: si tratta di un’opera di eccezionale importanza storica realizzata in modo rocambolesco dalla poliedrica regista, pittrice e scrittrice, forte della sua ispirazione e di una sana temerarietà giovanile.

Non si possono poi dimenticare il divertente Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life (1995), di Peter Capaldi, premiato con l’Oscar per il miglior cortometraggio; Il signor Rotpeter (2017) di Antonietta De Lillo, ispirato dal racconto di Kafka Una relazione per un’Accademia, pubblicato su una rivista boema nel 1917: una lezione universitaria tenuta dal signor Rotpeter (una scimmia diventata uomo) nella quale si ripercorrono le fasi della sua metamorfosi.

Ma Kafka è stato utilizzato anche come metafora per raccontare le schifezze sociali o come metafora del potere presente. A tal proposito, merita un’importante annotazione Kafka a Teheran (2023), film di Ali Asgari e Alireza Khatami che presenta i caratteri dei personaggi e delle situazioni tipiche della narrativa dello scrittore boemo che hanno ispirato l’universale aggettivo “kafkiano” del vocabolario (così definito: l’assurdità e l’incomprensibilità delle situazioni in cui viene a trovarsi l’esistenza umana). Il bel film – a bassissimo budget e perciò filmato a camera fissa – ci presenta nove storie di vita quotidiana nella capitale iraniana, persone comuni, e provenienti da ogni ceto sociale, che affrontano i vincoli culturali, religiosi e istituzionali imposti loro da varie autorità sociali e religiose.

Della modernità dello scrittore boemo si è parlato recentemente anche a Cannes: al Marché du Film – che si tiene in contemporanea con il Festival – la regista polacca Agnieszka Holland (candidata all’Oscar e protagonista di un grande successo lo scorso anno con Green Border), ha presentato il suo nuovo film Franz, acquistato da distributori di numerose nazioni e presto nelle sale cinematografiche: “Per me Franz Kafka è un vero eroe pop, i giovani di oggi possono capirlo molto meglio che in passato. Per questo abbiamo deciso di farlo rivivere in un film che non sarà un santino: Kafka è eroe e antieroe. Ma i suoi incubi sono una terribile anticipazione del nostro passato e presente”.