20 gennaio 2021, Inauguration Day, Washington. Ciò che si legge nella trama di questo nuovo inizio, è un rispetto profondo per ciò che l’arte ha sempre rappresentato all’interno della società americana. Seduti ai loro posti, i protagonisti della cerimonia d’inaugurazione hanno lasciato spazio alle voci. Voci apparentemente lontane dall’assetto politico-economico, ma vicinissime ai cuori e alle menti di un popolo più che mai ricettivo, affamato di stimoli e verità.

Quando Amanda Gorman si rivolge ai presenti concludendo con Americans – and the world, ci sembra di ascoltare il rumore di un muro in rovina, il muro innalzato dalla presidenza di un americano per gli americani. Si riapre uno spiraglio globale dove non è più possibile isolare le politiche di una super potenza già di per sé indebolita e frammentata. L’arte si fa da tramite tra l’alba di una leadership democratica e il resto del mondo in ascolto, speranzoso di poter tornare ad attraversare l’oceano in cerca di alleati e nuove speranze. Se da una parte la partecipazione degli artisti rientra nella strategia mediatica di una spettacolarizzazione necessaria, dall’altra il risultato prodotto è invece un’inaspettata energia politica nella sua accezione più pura. Associare la poesia The Hill We Climb ad un nuovo mandato, ci invita all’apertura di un ripristino culturale dove l’espressione della propria identità ritorna possibile. L’inno americano interpretato da Lady Gaga, nello splendore delle sue origini italiane e del suo successo mondiale, riscalda il sangue nelle vene urlando al mondo una vittoria della quale lei stessa si è fatta promotrice sui social, incitando al voto e alla libertà di parola. Le logiche dell’intrattenimento vengono stravolte e avvalorate da ciò che ognuno di questi artisti rappresenta. «Joe Biden is the right choice», così Lady Gaga ha supportato sin dall’inizio il presidente Joe Biden, accogliendolo poi di persona in Pennsylvania.

In una nuova era dove le storie dei protagonisti contano – vengono pubblicate biografie, la stampa fa a gara a chi scrive articoli più dettagliati sulle origini di Joe Biden o Kamala Harris – non si può più scindere l’arte dall’artefice, il messaggio dal mittente, la passione dall’esperienza. Amanda Gorman è una giovanissima poetessa che affronta con coraggio l’eredità delle lotte per i diritti civili, parla di razzismo, femminismo, minoranze e oppressione. 46 milioni di follower seguono, ascoltano e condividono i contenuti di Lady Gaga quasi sotto forma di culto. Puoi essere un artista di incredibile talento, ma gli americani vogliono sapere perché lo fai. «I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls». Questa la caption sul post prima dell’insediamento di Biden, dove il monito rimarca il sogno non violento recentemente rievocato in occasione del 15 gennaio, anniversario della nascita di Martin Luther King. Recentemente premiata ai Beloved Community Awards, Lady Gaga ha inoltre ricevuto il premio Higher Ground assegnato da The King Center, un’organizzazione no-profit di Atlanta fondata nel 1968 da Coretta Scott King in memoria del marito.

Se la presidenza di Donald Trump sembra essersi protratta nella convinzione che per parlare al popolo basti un’arringa estremista, quella di Biden non cade nello stesso errore: l’arte parla a chi ama la politica, a chi non riesce a capirla, a chi non ha gli strumenti sufficienti per farlo. Se così non fosse, non studieremmo all’università il significato dei barattoli di Cambell immortalati da Warhol, e il mondo dei lettori non considererebbe Hemingway, Wallace o Carver come le voci dell’America.

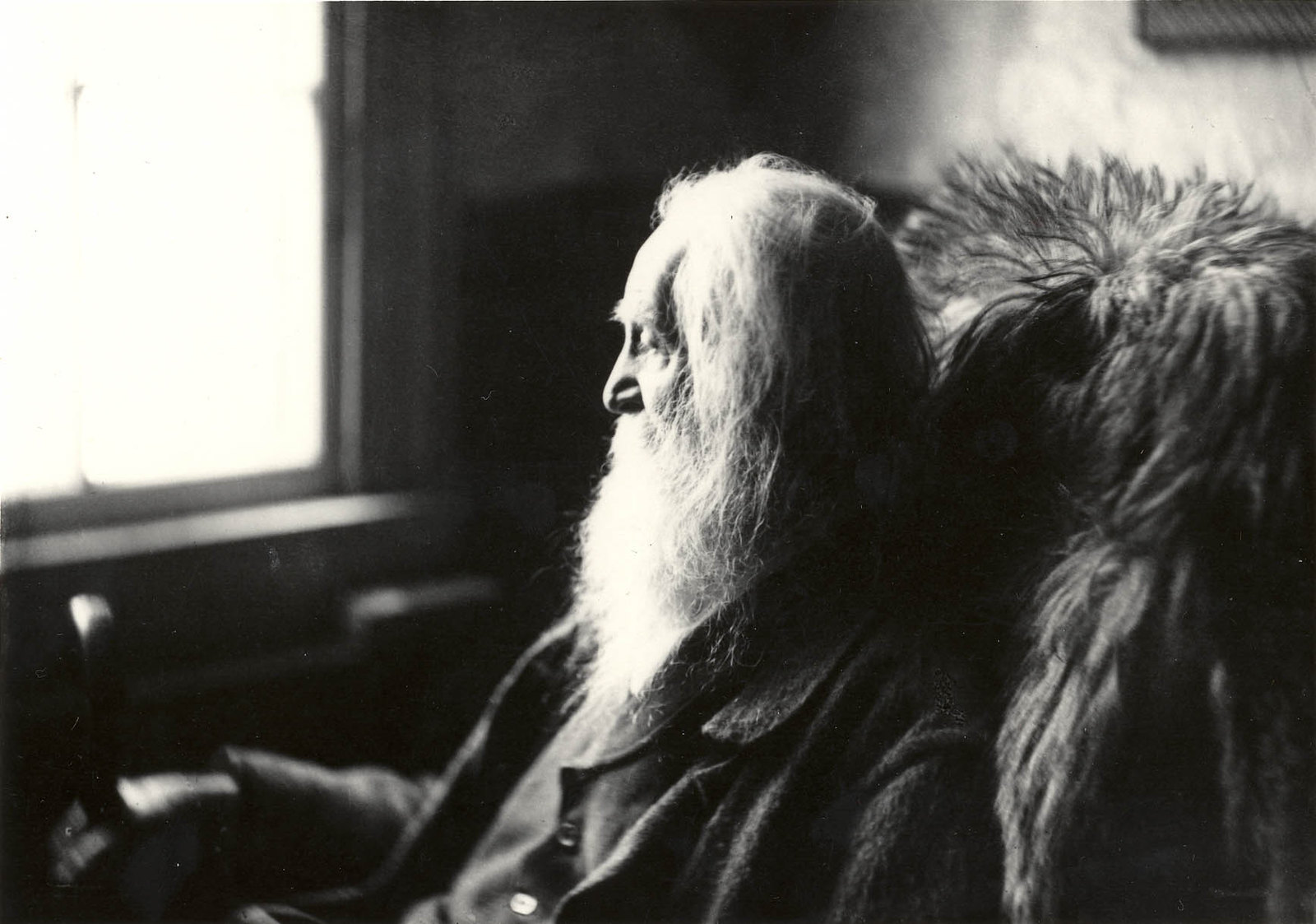

Produrre un’opera d’arte, ha scritto il critico Lewis Hyde riferendosi al grande poeta Walt Whitman, è «un atto politico, è la creazione dell’immagine di sé e del collettivo». Lasciare le porte aperte alla poesia è oggi un gesto rivoluzionario, soprattutto in una società così predominante e sovrana. Ascoltando Amanda era quasi possibile percepire l’eco di una metrica di rottura, forte e calzante come fu quella della beat generation, fonte d’ispirazione per i movimenti degli anni ’60 in perenne lotta contro la guerra in Vietnam. Sicuramente qualcuno si sarà commosso il 20 gennaio, esattamente come fece Allen Ginsberg ascoltando per la prima volta il brano Blowin’ in the Wind di Bob Dylan, altra voce che caratterizzò la ribellione giovanile. L’arte, anche nella sua accezione più astratta, conserva in sé la capacità di parlare a migliaia di persone attraverso una delle armi più potenti del mondo: le idee. Le stesse idee che hanno accompagnato fino all’ultimo respiro il Dottor King, o John Lennon.

Quando le femministe, ispirate dal movimento afroamericano per i diritti civili, cominciarono a diffondere lo slogan il personale è politico, prendeva coscienza la necessità di elaborare soluzioni a problemi fino ad allora ignorati, irrisolti. E ancora di più, ci si riappropriava di un ruolo all’interno di una società militarizzata e maschilista con l’intento di diminuire lo spazio tra pensiero e centralità del potere. A ridosso del fermento sociale femminile, scoppiava il dissenso dei movimenti studenteschi. E sono proprio i racconta storie e le voci fuori dal coro politico a farvi da tramite, portatori del sacro fuoco citato da Whitman: «capace di turbare i calcoli dei tiranni, dei conservatori e di tutti i loro accoliti». La critica tende inoltre ad associare l’influenza dell’autore di Foglie d’Erba ai poeti della beat, più precisamente al poema Urlo di Ginsberg, esaltandone la libertà dei versi e la necessità di condivisione comunitaria. In questo panta rei culturale il passato non ci sembra poi così tanto lontano, visto che siamo l’ennesima generazione in lotta contro le divisioni sociali. Con la presidenza di Biden riecheggiano le parole di Barack Obama durante la convention del 2004: «Non esiste un’America bianca e un’America nera e un’America ispanica e un’America asiatica. Esistono gli Stati Uniti d’America».

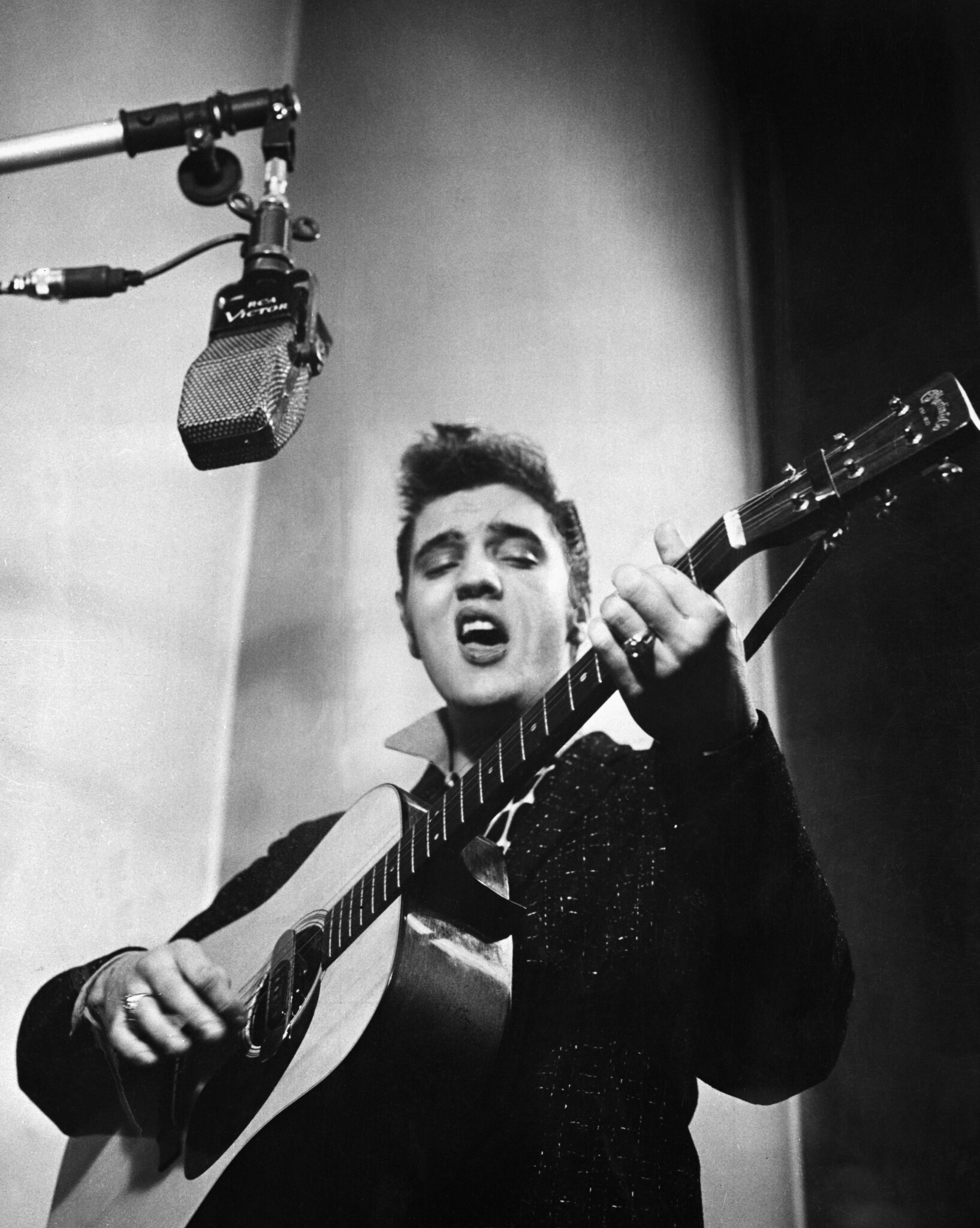

Oggi più che mai, in quella che viene pian piano definita come democrazia social, una strategia politica completa non può prescindere dall’influenza degli artisti e dell’arte in generale. Prendiamo ad esempio il 1956: il governo americano chiese ad Elvis Presley di vaccinarsi in diretta contro la poliomielite, aderendo alla campagna vaccinale per combattere la paralisi infantile. L’impennata nei vaccini aumentò dal 75% al 90% nei mesi successivi, con il conseguente crollo dei casi di polio, che soltanto nel 1952 erano stati ben 58.000 provocando 3.145 vittime e 21.269 paralisi lievi.

Nel suo arsenale Biden ha scelto l’arte, riconoscendone un valore umano e politico reso ancora più fragile dall’emergenza sanitaria. Non c’era baluardo migliore per inneggiare all’unità, non c’era modo migliore per commuovere il mondo.

«A te. Straniero, se passando mi incontri e desideri parlarmi, perché non dovresti farlo? E perché non dovrei farlo io?» scriveva Walt Whitman. E la Gorman sembra rispondere: «We are striving to forge our union with purpose. To compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man».