Quello che segue è uno stralcio da ‘La grande guida di Roma’ di Mauro Lucentini; precisamente, è uno stralcio da quella parte del libro che è intitolata ‘Prima di andare,’ ossia che può esser letta dovunque prima di visitare il luogo; mentre le parti che si riferiscono alla visita vera e propria sono denominate ‘Sul posto’. Questa divisione è tipica del libro di Lucentini e unica nel settore delle guide, particolarmente adatta a Roma dove è utlissima per assorbire la quantità enorme dei dati d’informazione occorrenti per avere un’idea della ‘Città eterna’ e dei suoi 2700 anni di storia. Tutti gli stralci che seguiranno provengono dalle parti ‘Prima di andare’; per avere il libro completo, ossia anche i gruppi di pagine che vi occorrerano una volta ‘Sul posto’, acquistatelo direttamente da Amazon

La chiesa di S. Agostino è, stranamente, la sola in Roma dedicata a questo grande proiagonista della storia, della filosofia e della religione italiane, uno dei Dottori della Chiesa e autore di opere del calibro delle Confessioni e della Città di Dio. E anche una delle pochissime in possesso delle meravigliose opere di Caravaggio.

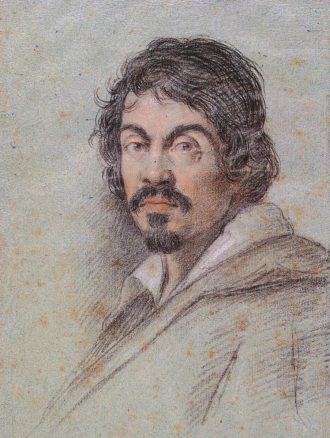

È qui il momento di dire qualche parola su questo grande maestro della pittura di ogni tempo. Michelangelo Merisi da Caravaggio arrivò a Roma nel 1592 all’età di ventun anni e ci rimase quattordici anni, producendo una serie di capolavori che hanno aperto una nuova epoca nella storia della pittura. Strano e violento per natura, sempre in contrasto con la società, nella più furiosa di una serie di liti uccise un uomo per una scommessa durante una partita di pallacorda (un campo per questo gioco, il tennis di allora, esisteva dentro un palazzo che anora esiste a poca distanza dalla chiesa di Sant’Agostino, in quella che è ancora oggi Via di Pallacorda).

Costretto a fuggire da Roma, cominciarono per lui quattro anni di vagabondaggi che lo portarono a Napoli, a Malta e in Sicilia. In ognuno di questi posti lasciò opere importanti, ma continuò ad essere coinvolto in sanguinose liti, in una delle quali rimase ferito. Rimessosi parzialmente e nella speranza di ottenere il perdono papale, riprese la strada di Roma quando un banale incidente lo ridusse solo, senza un soldo e nuovamente sofferente su una desolata spiaggia a nord della città. Qui, tormentato dal sole e in delirio, morì all’età di 39 anni.

L’arte di Caravaggio, maturata molti decenni dopo i ben misurati equilibri e le splendide armonie del Rinascimento, è un brusco richiamo alla brutalità e all’ansia della vita reale, ottenuto attraverso geniali innovazioni pittoriche. Prima tra queste l’uso di forti contrasti tra luce e ombra: si dice che dipingesse di notte, usando torce come fonte di luce. Prestava anche stretta, rispettosa attenzione ai più umili aspetti della vita quotidiana. I suoi personaggi, anche i più eccelsi come la Madonna e i santi, sono sempre rappresentati come esseri umani ordinari e vulnerabili, mentre i suoi oggetti inanimati hanno il peso e la plasticità della vera materia. Ma, straordinaria-mente, il suo implacabile realismo è combinato con una qualità astratta del suo disegno e della sua composizione, che ne risultano accentuati; pochi altri pittori hanno sentito con uguale intensità le geometrie latenti e la consistenza delle forme nel mon-do della natura.

È forse questa combinazione senza precedenti del concreto e dell’astratto che ha sempre attirato gli altri artisti verso l’opera di questo pittore, in passato e più ancora tra i moderni, che sentono con lui un’affinità speciale. Tra i suoi contemporanei fu oggetto d’imitazione da parte delle più diverse scuole di pittura, da quelle italiane alla francese e dalla spagnola all’olandese. Nelle epoche successive la sua potente voce è stata udita fino ai giorni nostri attraverso le opere di artisti quali Manet e Picasso.

La chiesa di Sant’Agostino, l’adiacente monastero dei monaci agostinian i con alcune residenze private nei pressi furono un punto focale dell’attività intellettuale del Rinascimento, sia perché molti grandi artisti, inclusi Raffaello e Michelangelo, si recavano qui a pregare, sia perchè era la chiesa favorita delle “cortigiane oneste,” intorno alle quali esisteva un’aura di spiritualità, e sia, infine, perchè, un alto personaggio della corte papale ma uomo di larghe vedute, il protonotaro apostolico Johannes Goritz – un lussemburghese il cui cognome veniva a Roma tradotto in Coricio o Koricius – il quale viveva a poca distanza dalla chiesa, organizzava nella sua casa e nel suo giardino riunioni di artisti e cortigiane in cui venivano dibattuti argomenti artistici e letterari. Durante questi incontri, che si concludevano generalmente con banchetti, veniva data lettura di poesie scritte dai convenuti, nello stile misto di concetti e figure letterarie pagane e cristiane tipico del Rinascimento, e poesie e ghirlande venivano appese agli alberi. Alcune di queste poesie sono arrivate fino a noi, trasudanti sentimenti cristiani in ornate figurazioni pagane, con i santi impersonati da divinità e la Vergine esaltata come una dea.

Sant’Agostino contiene, d’altra parte, uno dei capolavori di Raffaello commissionato da Coricio per la chiesa, molto ammirato da Michelangelo e di grande interesse non soltanto in sè, ma perchè sembra prestarsi a considerazioni storiche che finora non sono mai state fatte. Ecco di che cosa si tratta. Il dipinto di Raffaello, eseguito nel 1512, è un affresco di media grandezza raffigurante il biblico Profeta Isaia. È sormontato da una dedica in greco a Sant’Anna e alla Vergine Maria a firma del donatore, «Io(hannes) Kor(icius)». Il profeta srotola una pergamena su cui in è in grande risalto, nell’originale ebraico, questa citazione dal Libro di Isaia: «Aprite le porte al giusto popolo di coloro che sostengono la fede, perchè entrino».

La scelta del soggetto potrebbe avere un significato particolare in vista degli studi che hanno messo in risalto l’esistenza a Roma nella prima metà del Cinquecento di un movimento religioso riformista semisegreto, imperniato sulla assoluta centralità della fede, che di conseguenza sminuiva l’importanza della struttura religiosa ecclesiastica e dello stesso pontefice. Di questo movimento chiamato “degli Spirituali” faceva parte anche Michelangelo ed ha avuto forte influenza anchche sulle sue opere.

Ora c’è da chiedersi, in vista del suddetto affresco e della citazione biblica, se anche Coricio o persino Raffaello non simpatizzassero per gli Spirituali. Sarebbe una coincidenza straordinaria se il profeta scelto da Coricio per la sua commissione,, Isaia, e le parole scelte da Goricio o da Raffaello o da tutti e due tra le oltre ventimila di cui consiste il Libro di questo profeta, fossero proprio quelle che rispecchiano in pieno la convinzione degli Spirituali: la supremazia della Fede, al disopra di preti e papi, per la salvezza dell’uomo (nè ci sono altre citazioni simili in tutto il Libro di Isaia o nell’intera Bibbia).

Ma c’è un problema. Finora si è sempre detto che il movimento degli Spirituali si era sviluppato come reazione alla riforma di Lutero, e questa venne promulgata nel 1517. L’affresco di Raffaello è del 1512. Se il movimento degli Spirituali esisteva già a quel tempo, questo significherebbe che esso non seguiva, ma precedeva la riforma, diffuso nell’ambiente liberale di cui facevano già allora parte personalità ecclesiastiche come i cardinali Contarini e Sadoleto, e forse già a conoscenza di Michelangelo che in seguito ne sarebbe stato uno dei promotori insieme alla sua amica, la principessa e poetessa Vittoria Colonna, e al cardinale inglese Reginald Pole (questo “spirituale” cardinale inglese per un solo voto mancò di essere eletto papa nel primo conclave a cui prese parte; se fosse stato eletto, la storia della Chiesa, e in parte quella dell’Europa, sarebbe stata poi diversa).

Esiste anche un noto aneddoto che lega Michelangelo all’affresco di Raffaello in Sant’Agostino e al protonotaro Coricio. Si dice che quando quest’ultimo si lamentò con Michelangelo del prezzo che gli era stato fatto pagare da Raffaello per la commissione, Michelangelo gli rispose: «Solo quel ginocchio [cioè il ginocchio di Isaia nell’affresco] vale quello che avete pagato».

Tornando alle cortigiane che venivano a Sant’Agostino per pregare e per farsi confessare, si sa che esse donavano generosamente alla chiesa e spesso vi trovavano sepoltura, anche in una cappella patrocinata da loro. Sappiamo per esempio che Fiammetta Michaelis (una delle più celebri, a cui è dedicata una “piazza Fiammetta” a Roma) aveva qui la sua tomba. Nessuna traccia è rimasta tuttavia di queste sepolture nella chiesa; è possibile che nell’atmosfera d’intolleranza creatasi dopo la Controriforma sia stato fatto un repulisti dei loro monumenti e probabilmente dei loro resti.

Non è facile giudicare queste importanti figure femminili del Rinascimento. Una distinzione di tipo morale tra di esse e le migliaia di loro più povere e meno raffinate che svolgevano la stessa professione sui marciapiedi non sembra possibile, ma essa veniva certamente fatta dai contemporanei, tant’è vero che se alle prime veniva appli-cata la definizione di “oneste cortigiane”, le altre invece incontravano ufficiale riprovazione e venivano sepolte in terra sconsacrata o nello speciale cimitero ai piedi delle mura di Roma in un punto chiamato perciò il “Muro malo” I bei modi e la spiritualità di quelle di alta classe le esentavano in buona misura dalle convenzioni, e forse è possibile un paragone con le geishe giapponesi, alle quali pure viene riconosciuto un alto grado di rispettabilità. Raffinate, bellissime, adottavano in genere con sincerità e passione gli ideali rinascimentali di cultura e d’arte, anche se il loro zelo intellettuale le esponeva qualche volta al ridicolo. Lo attestano i brucianti ritratti satirici fatti da Pietro Aretino di cortigiane come la famosa “Matrema-non-vuole”, che affliggeva i suoi clienti con la recita di lunghi passi dei classici latini (un personaggio che riecheggia in tempi moderni nel racconto breve di Woody Allen The Whore of Mensa, “la ‘puttana di genio’).

Alcune avevano vero e anche grande talento letterario, come le poetesse Gaspara Stampa, Veronica Franco e Tullia d’Aragona. Camilla da Pisa, famosa per le sue epistole. La loro intelligenza e la loro istruzione erano genuine; erano ospiti ri-spettate nei convegni più elevati e in grado di sostenere una conversazione con le più alte menti di un’epoca gloriosamente intellettuale. È anche possibile vedere in alcune di loro le antesignane del movimento femminista, a giudicare da questo sonetto rivolto al sesso maschile dalla veneziana Veronica Franco (donna intelligentissima e socialmente sensibile, fondatrice di un rifugio per prostitute a Venezia):

Quando armate ed esperte ancor siam noi,

render buon conto a ciascun uom potemo,

che mani e piedi e core avem qual voi.

[…]

Di ciò non se ne son le donne accorte;

che, se si risolvessero di farlo,

con voi pugnar porian fino alla morte.

Nota a chi mi legge: Mi informano che la nota scrittrice di libri per ragazzi, Catherine Gilbert Murdoch, dopo una gita a Roma ha pubblicato presso l’editore Houghton Mifflin Harcourt di Boston un libro dal titolo “Heaven is paved with Oreos” (cioè: il Paradiso è mattonato di biscotti Oreo) in cui appare una pagina di Ringraziamenti che nel capoverso iniziale dice: “Lo scrittore mio favorito del momento è Mauro Lucentini, la cui ‘Roma’ è una delle gioie della mia vita. Non visitate questa citta’ senza di esso.” Questo commento procura anche a me una gran gioia, e poichè io non conosco questa signora, desidero ringraziarla mandandole qui, alla romana, un gran bacione.”