A 100 dalla nascita il 17 marzo 1917, a 30 anni dalla morte il 29 gennaio 1987. Potrebbe essere questa ricorrenza di numeri interi l’occasione auspicabile, sveleniti gli animi dall’astio, dal rancore e dall’acredine, deposta la velenosa vis polemica e i preconcetti anatemi, sarebbe il momento di sanare tutte le ferite e sottoporre a riflessione disarmata e serena la biografia, ma soprattutto la creazione artistica di Carlo Cassola. Ribadiamo, sine ira et studio, come si proponeva il partigiano senatorio, il sanguigno Tacito. In un confronto più disincantato dopo la fragorosa caduta dei muri e il fallimento delle ideologie, nell’inverosimile innalzamento di nuovi orridi muri.

E sarebbe possibile anche perché molti dei suoi più feroci ed accaniti nemici (hostes e non adversari) lo hanno seguito nell’ineluttabile finale destino. Perché, ne sono certo, nessun uomo di lettere ha avuto tanti feroci detrattori, nessuno ha subito un tale assiduo linciaggio che coinvolgeva ogni sua scelta esistenziale, estetica o politica. Una vita segnata dal nonno magistrato, uno delle dieci giornate di Brescia, dal padre socialista dell’Avanti di Bissolati, dalle frequentazioni liceali di Vittorio Mussolini, ma anche di Mario Alicata e Ruggero Zangrandi, con i quali nel 1933 fondò il Novismo.

Poi il primo sintomo antifascista e la scoperta di Joyce. Percorrere la sua vita è un passare in rassegna tutta la cultura del tempo, intellettuali e movimenti e correnti letterarie, esperienze maturate dai Littoriali della Cultura alla lotta partigiana con i gruppi comunisti al suo magistero di insegnante di storia e filosofia. Sarebbe impossibile in questo intervento commemorativo tracciare le linee della sua complicata e varia prassi letteraria, dei suoi passaggi dal primo avvio ermetico alla vera iniziazione narrativa nel 1942 con le raccolte di racconti Alla periferia e La visita, ma soprattutto alla vera prova Il taglio del bosco del 1949, alla grande esplosione creativa degli anni ’50-60. Fu quella la vera prima opera impegnativa, sia dal punto di vista esistenziale in un grave momento di dolore per la morte della moglie trentunenne, ma anche stilistico e narrativo. E qui fu l’inizio dell’ostracismo e delle illazioni sulla sua ortodossia comunista e perciò i grandi rifiuti dalla rivista Botteghe oscure ad Einaudi. Il segno di una avventura umana e letteraria segnata dal “fuoco della controversia”, secondo l’immagine usata da Mario Luzi.

Identica sorte subì il fresco e incantato Fausto ed Anna da parte di Mondadori e Bompiani, sottoposto ad una condanna politica ed ideologica fino alla coraggiosa pubblicazione di Vittorini nel n. 8 dei suoi I gettoni. Scrisse a Montanelli nel 1966: «questo mi attirò i fulmini di “Rinascita”, prima per mano di un critico, poi di Togliatti stesso. L’accusa era di aver diffamato la Resistenza. Me la fecero anche altri, anche dei non comunisti. Mi amareggiò molto, anche se ero convinto di aver ragione».

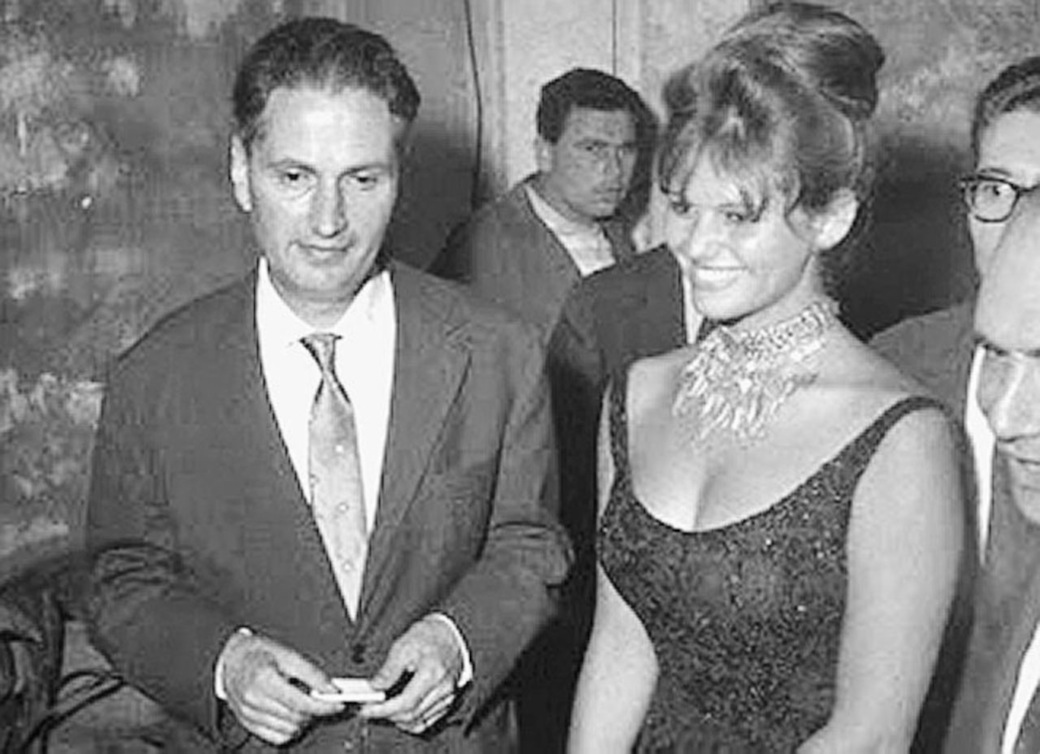

Ma era ancora l’inizio. Per noi ragazzi del ’60 rimane impressa negli occhi quella lavagna del cortile al Ninfeo di Villa Giulia a Roma ove in stampatello erano i cognomi dei finalisti (del nome la sola iniziale) e in corsivo le loro opere, A rivederli oggi è un grande tuffo al cuore. Annata eccezionale con l’Arpino di La suora giovane, resa magistralmente da Laura Ephrikian, il Calvino di Il cavaliere inesistente, il Cassola di La ragazza di Bube, e due donne Laudomia Bonanni con L’imputata (Premio Viareggio dell’anno) e la siciliana Laura Di Falco con Una donna disponibile. Fu quella Mara che rese popolare l’autore, il combattente partigiano Giacomo della Brigata garibaldina che rivede la storia con la sua dolorosa problematica, ampia e profonda, al di là dei revisionismi unidirezionali alla Pansa. E quel volto enigmatico di George Chakiris e la freschezza dolorosa di Claudia Cardinale, diretti da Luigi Comencini, quello di Pane, amore e…, di Cuore e di Pinocchio.

PPP, presentatore del Calvino surreale del cavaliere inesistente, in tema di poetica e nel credo al dogma del neorealismo, lanciò gli strali contro i “neopuristi” e “socialisti bianchi”, la “elezione stilistica”, la “restaurazione nello stile”. La sera dello Strega lesse un dilaniante poemetto contro Bruto-Cassola, il Cieco Veggente, non più socialista, né comunista, ma «anarchico libertario, fuori dei partiti tradizionali che stanno perdendo ogni capacità di interpretare la realtà»: «la rabbiosa sdrucitura / dei neo-sperimentali, ecco il colpo / tagliente di Cassola – ch’era amico”, “Perché Cassola lo sapete è socialista: / ha agito dentro il cuore dell’idea / realista: e il suo è il colpo più brutale…» (Luciano Simonelli, Un romanzo nel cestino, 2010).

Alla reazione politica per violazione della Bibbia del realismo socialista, ma anche per adesione simpatetica al testo di un mitico Calvino, si aggiunse lo sfregio sarcastico e infamante di Edoardo Sanguineti di essere, assieme a Bassani, il “Liala ’63”. Vittima innocente la scrittrice, essendo Amalia Liana Negretti Odescalchi prolifica scrittrice di romanzi, d’ appendice sì, ma di radicato esteso successo. Assieme a quel Giorgio Bassani che passò la vita a rimodulare i suoi racconti ferraresi e che riempì le sale di lacrime con la sua tragica storia dei Finzi-Contini. Anche lui alla tragica fine del fascismo al margine della letteratura resistenziale. E, intoccabile il santone Moravia, bersaglio pure Pratolini, l’autore dell’altro grande successo di quegli anni di miracoli narrativi, il Metello, reso popolare dalla prova di attore di Massimo Ranieri assieme ad Ottavia Piccolo (Palmares a Cannes assieme al regista Bolognini).

Avvenne in quell’incontro fra amici coltelli all’Hotel Zagarella di Solunto presso Palermo che suscitò tanto scalpore tra nichilisti detrattori, neofiti scrittori del nulla e profeti detentori della vera “poetica”, la neoavanguardia. La più feroce ed amara per uno scrittore che ha riempito scaffali con i suoi scritti, ma che soprattutto ha proclamato la sua libertà ideologica, rispondendo alla scomunica di Togliatti che lo scrittore non può essere «subalterno alle ideologie politiche».

L’altro assalto con il lanciafiamme avvenne da parte della neo casta femminista, sorte identica a quella dell’Euripide dissacratore della falsa Elena, ma anche dell’immensa Alcesti, che riempì le sue tetralogie di eroine protagoniste e pur tuttavia fu accusato di misoginia. Allora la falloforia era un rito sacro dal quale Aristotele aveva indicato l’origine della commedia. Oggi Cassola, che ha reso protagoniste tanti personaggi femminili, che ha prediletto questa metà del cielo come motore delle sue storie, è stato iscritto nell’elenco dei Padri della fallocultura (Liliana Caruso – Bibi Tomasi, 1974, pp. 273- 305), perché nella contraddizione tra naturalismo e salute «a questo vigor maschile non sa dare che tratti di un cialtronismo inveterato, base di questa italianità immatura e innaturale», a conferma della teoria di Erich Neumann che l’uomo non ha distrutto la razza femminile, perché gli era utile.

D’altra parte lo stesso autore fu un “problematico”, nell’incessante vorticosa instancabile invenzione. Alcuni tracciano tre fasi letterarie, altri quattro e più, con sue fughe in avanti e marce all’indietro. Emblematica la ripresa della vecchia poetica con Un cuore arido del 1961 che lo intrigherà per tutta la vita. Ora è chiaro che in nessun autore è mai verificabile una linea di processo univoco, statico nel progetto poetico dall’inizio alla fine o dinamico anch’esso senza ripensamenti e ritorni. Si potrebbe fare una storia letteraria dei processi evolutivi o involutivi degli scrittori, pensatori, narratori o poeti da Dante ad Ariosto a Tasso a Manzoni. Eppure una certa critica sussiegosa ha giudicato con metri propriamente soggettivi la sua incerta convinzione nei confronti della poetica neorealistica, vista soltanto nella prospettiva naturalistica, come se fosse possibile allora, ma anche oggi dare una definizione esatta e scientifica di neorealismo, se quello della narrativa, diciamo regionale, o quello del cinema, se quello siciliano o l’altro napoletano, quello comunista di Rinascita (di Alicata o Togliatti?), quello alla Balzac o alla Zola o quello russo del rigido realismo sovietico marxistico (nel manifesto ufficiale o nella prassi letteraria?).

Ed è questo il problema che si dovrebbe risolvere in un congresso di saggi, ora che decantato da tutte le acrimonie, a corpo morto di tante avanguardie ed effimere neoavanguardie, in un indefinibile e curioso postmodernismo, in una società addirittura, tout court, “liquida” alla Bauman. Nel momento tragico della dissoluzione di quegli ideali politici ed estetici, nell’edulcorazione consolatoria, vero nuovo oppio dei popoli, di una letteratura di svago e di evasione, semplicemente culinaria alla Brecht. Allora il professore di storia Bassani nel 1969 si sfogava: «Scuola di criminalità, ecco cos’è la scuola oggi, non solo da noi ma dappertutto. E la colpa risale alla cultura laica o religiosa che sia. A questa grande spacciatrice di droghe; a questo autentico oppio del popolo». Oggi sarebbe da adottare la definizione per la scuola dei popoli moderni e per la loro letteratura da spiaggia.

E sarebbe da leggere con maggiore indulgenza il suo transito antimilitarista, la fondazione della “Lega per il Disarmo” nel 1977 e l’“Appello degli uomini di cultura per il disarmo unilaterale dell’Italia”, proprio quando continuava a sbaragliare i premi letterari e si imponeva al Bagutta con lo sconvolgente L’uomo e il cane, quando aveva lasciato già l’Einaudi per la Rizzoli e rimpiangeva la Selezione Campiello alla quale nel 1972 con Monte Mario teneva molto. E sarebbe anche il caso di ridimensionare il suo ribellismo velleitario che lo portò durante gli anni di piombo ad avvicinarsi all’ideale anarchico fino a ricevere la grottesca accusa di connivenza con il terrorismo.

Al funerale testimoniava Mario Capanna «ha ricevuto il saluto della natura, tirava un vento gelido e gli alberi si inchinavano al passaggio della bara. È stato quello credo l’omaggio più bello, partigiano, che forse uno come lui potesse desiderare avere».