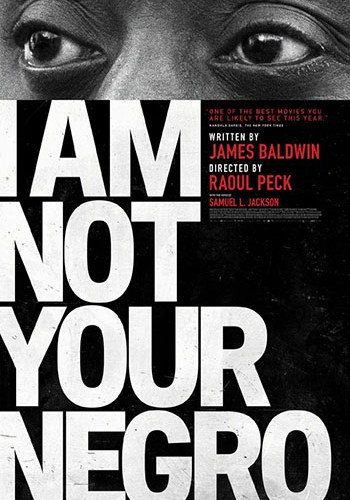

Dopo un’attesa di quindici giorni, dopo aver prenotato il biglietto con cinque giorni di anticipo viste le sale sempre meravigliosamente sold-out, sono riuscita ad assicurarmi un posto al Film Forum per vedere I Am Not Your Negro, del regista haitiano Raoul Peck, che si è aggiudicato il premio del pubblico per il miglior documentario nella sezione Panorama alla Berlinale appena conclusasi. Ora il documentario punta a Los Angeles, dove si contenderà l’Oscar come miglior film straniero con Fuocoammare di Gianfranco Rosi, che vinse a l’Orso d’oro lo scorso anno — cortocircuiti cinematografici…

James Baldwin è stato uno degli scrittori e degli intellettuali più brillanti e impegnati del secondo ‘900, nonché esponente attivo, e pacifista, del movimento per i diritti civili.

Romanziere, saggista, drammaturgo, poeta, voce della comunità afroamericana tutta — non solo di Harlem, dov’era cresciuto. Omosessuale nero in un mondo che ti vuole bianco ed etero — esiste alchimia più pericolosa? Baldwin parla di razzismo quando in America il razzismo si praticava e basta, ma non si diceva. Dirlo significava prima ammetterlo, poi doverlo spiegare, poi doverlo affrontare. Baldwin tira fuori lo sporco da sotto il tappeto e ci spinge dentro la faccia di bianchi e neri.

In vita, fu molto seguito: era invitato regolarmente a conferenze universitarie e talk show televisivi. Una vita, la sua, trascorsa tra New York e l’Europa, soprattutto Parigi, dove si sentiva di vivere più libero e di poter riflettere con maggiore agio sula questione razziale negli Stati Uniti: “Quando ti trovi in un’altra cultura, sei costretto a riesaminare la tua”. Poi, dopo la morte, nel 1987, Baldwin è stato rimosso, o accantonato. Ma si sa, le figure che propongono questioni scottanti, scottano.

Raoul Peck ne fa il protagonista di questo suo film, violento già nel titolo, con quella G di Negro che graffia la political correctness di questo paese, e lo costringe a considerare i tabù di sempre come la razza, la disuguaglianza, l’odio interrazziale.

Nigro. Oggi in America questa è la “N-word”, la parola che comincia per N che non si può dire, perché in passato — un passato recentissimo (un presente nascosto?) è stata usata e abusata.

Il documentario di Peck recupera le trenta pagine di quello che doveva essere l’ultimo grande libro di Baldwin, Remember This House, ma che non fu mai finito. È una sorta di lucido flusso di coscienza in cui Baldwin ripercorre la propria esistenza per parlare dell’essere neri, attraverso tre figure che hanno speso la vita — perdendola, alla fine — per il riscatto dei neri americani: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King, il primo ucciso nel 1963, il secondo nel 1964, il terzo nel 1968. Tre uomini che Baldwin aveva conosciuto e frequentato, contribuendo ad arricchire e ad ampliare il suo pensiero.

Peck chiama Samuel L. Jackson e gli fa leggere, fuori campo, quelle trenta pagine, accompagnandole con immagini di repertorio, spezzoni di film, scene di realtà contemporanea. E oltre a Remember This House, si sentono anche lettere di Baldwin, i suoi interventi alla TV americana, come quello, tra il tragicomico e l’imbarazzante, con l’anchorman Nick Cavett. Ci scorrono davanti le sequenze dei film hollywoodiani che l’hanno formato da ragazzino per quanto si rese ben presto conto che, se da un lato, al cinema, s’identificava con l’eroe John Wayne, dall’altro, nella realtà, da nero, gli spettava un ruolo simile a quello degli indiani.

Baldwin dedicherà tutta la vita a scrivere e a riflettere sulla condizione dei neri, sull’identità americana, sul rapporto nero-bianco, senza nascondere un pessimismo leopardiano circa la possibilità di giungere a dei risultati soddisfacenti.

Lo spettatore, bianco o nero che sia, non ha scampo. Si trova davanti il razzismo, la segregazione, ma anche le fascinazioni reciproche, la condiscendenza del buon americano bianco verso i servizievoli neri, e il fascino esercitato sui neri dall’immaginario bianco. Bianco e nero, bianco contro nero. La convivenza impossibile, la lotta inevitabile.

Attraverso I Am Not Your Negro, vediamo e riviviamo decenni fondamentali e arriviamo fino ai giorni nostri: immagini delle lotte per i diritti civili, Birmingham (Alabama), Selma, e, ultimo solo cronologicamente, Ferguson, dove, nel 2014, venne ucciso un ragazzo nero, reo solo di essere stato testimone di un furto in una tabaccheria. Ne esce un film fortissimo, di denuncia — anche classico e tradizionale nel modo in cui denuncia — estremamente politico, come è giusto che sia, come era Baldwin e come Baldwin ci chiede di essere. Ma la tendenza, allora come oggi, è quella di depoliticizzare la realtà, di cambiare canale quando lo spettacolo che vediamo ci urta — scegliere una commedia leggera invece che un film impegnato…

A questo proposito lo scrittore sostiene che le persone non hanno voglia di vedere sullo schermo una riproduzione troppo reale della realtà: ne hanno abbastanza, di realtà, con cui fare i conti. Questo le porta a creare realtà “ideali”, immagini di se stessi che non corrispondono — mai potranno corrispondere — con la realtà vera. Si verifica, per questo, una perpetrazione della fantasia. La famiglia felice, lo steccato bianco, i figli al sicuro, il frigo sempre pieno, sono un mito americano che raramente trova riscontro effettivo nella contingenza. E, aggiunge acutamente, “Siamo intrappolati fra ciò che vorremmo essere, ciò che siamo e ciò che non saremo mai”.

Non possono non rimanere impresse a fuoco nella mente certe parole lette divinamente da Samuel L. Jackson. “Dobbiamo forgiare una nuova identità dove gli uni abbiano bisogno degli altri, altrimenti non esiste alcun sogno americano”. Se pensiamo alle spinte divisioniste di cui i discorsi del Presidente Trump e certa Europa lepeniana sono imbevuti, l’esortazione di Baldwin sembra sempre più in pericolo. E il film si conclude con un gran peso che il pensiero di Baldwin schiaccia sulle spalle dei bianchi, “ll mondo non è bianco. Bianco è solo una metafora di ‘potere’. Oppure di Chase Manhattan […] Per prima cosa i bianchi devono comprendere, in cuor loro, il motivo che li spinge ad avere bisogno del negro, perché io non sono un negro. Sono un uomo, ma se voi mi vedete come un negro, vuol dire che voi avete bisogno di vedermi così. Sono i bianchi ad aver inventato il negro, e siete voi bianchi, a doverne capire il motivo. E il futuro del paese dipende da questo, dalla capacità o dall’incapacità di rispondere a questo interrogativo.”

Impossibile non uscire dalla sala storditi, come quando ti caricano addosso un fardello troppo pesante, la mente si offusca e le gambe cedono. Le gambe non sono le gambe, sono il vuoto delle tesi che ci mancano per articolare una qualsiasi “difesa” verso quello che Baldwin ci sta dicendo. E che il bianco abbia inventato il nero, e che le razze siano della costruzioni che il bianco, di fatto, ha inventato per giustificare una sua supremazia sono asserzioni baldwiniane elaborate anche dai cultural studies e dai post-colonial studies che hanno preso piede a partire dagli anni ’80. E certo le gambe cedono sotto il peso di domande la cui risposta si lega a dei fatti storici che sollevano la vergogna collettiva — come quello di Dorothy Counts, la prima ragazza nera ammessa, nel 1957, in una scuola bianca, fatta bersaglio di insulti e angherie da parte dei suoi coetanei, e che noi riviviamo attraverso le fotografie di repertorio riproposte nel film.

Peck ha il grande merito di aver toccato grossi problemi attuali come quelli della disuguaglianza imperante e dell’eccesso sclerotizzante della correttezza politica — molto presente nelle grandi metropoli come New York, che si vogliono evolute — pizzicando un nervo mai così scoperto come oggi. Così facendo, ha riportato a galla un tesoro dell’intellighenzia del ‘900 dai fondali dell’oblio collettivo. Un atto, questo, che spero varrà la statuetta a I Am Not Your Negro, domenica prossima. E spero che Gianfranco Rosi non me ne voglia…