Quello che segue è uno stralcio da ‘La grande guida di Roma’ di Mauro Lucentini, il nostro critico d’arte; più precisamente, è uno stralcio da quella parte del libro che è intitolata ‘Prima di andare,’ ossia che può esser letta prima di visitare il luogo, dovunque; mentre le parti che si riferiscono alla visita vera e propria sono denominate ‘Sul posto’. Questa divisione è tipica del libro di Lucentini e unica nel settore delle guide, particolarmente adatta a Roma dove è utilissima per assorbire la quantità enorme dei dati d’informazione occorrenti per avere un’idea della ‘Città eterna’ e dei suoi 2700 anni di storia. Tutti gli stralci che seguiranno provengono dalle parti ‘Prima di andare’; per avere il libro completo, ossia anche i gruppi di pagine che vi occorreranno una volta ‘Sul posto’, acquistatelo direttamente da Amazon. Gli stralci precedenti possono essere riletti cliccando qui.

La zona che sulla sinistra del Corso confina con i quartieri all’interno dell’ansa del Tevere, giace tra i quartieri medievali e rinascimentali prossimi al fiume e quelli post-rinascimentali.

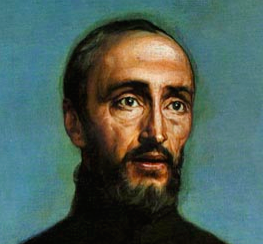

Questa parte di Roma è da secoli sede di due ordini religiosi, i Gesuiti e i Domenicani, tra cui si sviluppò a suo tempo una competizione per chi dovesse servire da vessillifero della Controriforma. La nostra passeggiata ci porta innanzitutto all’originale quartier generale dei Gesuiti. L’ordine, fondato dal giovane nobile spagnolo Iñigo de Loyola (poi sant’Ignazio) nella prima metà del Cinquecento, dopo l’affermazione del movimento protestante, s’ispirava a criteri militari. Richiedeva assoluta disciplina e obbedienza, era chiamato una “Compagnia” e capeggiato da un “generale”; suo obiettivo era combattere la nuova eresia con le armi dell’intelletto, della politica e della diplomazia, in guerra aperta o anche clandestina, a seconda delle necessità.

Una volta approvato dal papa l’Ordine fiorì rapidamente, in parte grazie all’appoggio di diverse famiglie aristocratiche con cui il fondatore aveva rapporti. In rapida successione esso dette alla Chiesa nell’intensificato clima mistico ben sei santi: lo stesso Ignazio, uno dei suoi primi compagni san Francesco Saverio, il suo giovane discepolo sant’Aloisio Gonzaga e i suoi seguaci san Francesco Borgia, san Roberto Bellarmino e san Giovanni Berchmans.

Il dubbio che questa rapida proliferazione di santi fosse dovuta non tanto a celestiale quanto a terreno favoritismo non contribuì alla popolarità della Compagnia presso gli altri, più antichi ordini religiosi. Essa attraeva aspre critiche anche per altri motivi. Mentre in origine i suoi militanti, spesso di origine aristocratica, si erano disciplinatamente attenuti ai criteri di povertà e austerità predicati dal fondatore, erano in seguito scivolati in un’atmosfera di ostentazione mondana. Erano inoltre la loro interferenza negli affari politici e diplomatici, la loro infiltrazione presso le corti reali europee, il sospetto che si prestassero a cospirazioni e intrighi che li comprometteva; al punto che durante la seconda parte del Settecento, nel periodo del cosiddetto Illuminismo razionalista che precedette la grande Rivoluzione, l’Ordine gesuita venne soppresso in diverse nazioni, e infine sciolto dal Papa. Con il diffondersi, tuttavia, in Europa dopo il 1815 della reazione conservatrice post-Napoleonica, quelli che lo ricordavano per il suo ottimo lavoro di educazione della gioventù e per il suo coraggioso spirito missionario in varie parti del mondo ne ottennero la ricostituzione.

Lo storico quartier generale dei Gesuiti è formato da una chiesa, Il Gesù, e da un annesso edificio amministrativo (oggi l’Ordine ha anche altri vasti uffici altrove). L’esterno della chiesa è solenne; la decorazione interna è il prototipo del “Barocco della Controriforma”, stile molto più enfatico del “Barocco rinascimentale” di Bernini e Borromini. La sua magniloquenza architettonica, coloristica e ornamentale è intesa a soffocare sotto l’empito dei sentimenti estetici qualsiasi dubbio circa la superiorità del cattolicesimo; l’arte era così asservita alla multiforme offensiva lanciata da sant’Ignazio contro l’eresia riformista. La chiesa del Gesù è famosa per lo spettacolare affresco del suo soffitto e per le cappelle fantasticamente ornate. Una, contenente il corpo di sant’Ignazio, è coperta d’oro, argento e lapislazzuli, incluso un globo di lapislazzuli dichiarato il più grande pezzo di questa pietra esistente al mondo. La cappella «è un lavoro meraviglioso, unico, senza uguali nel suo genere», scrisse il magistrato francese De Brosses che la visitò nel Settecento.

Nelle vicinanze c’è un’altra roccaforte dei Gesuiti, la chiesa di Sant’Ignazio, contenuta a sua volta nell’edificio di un grande istituto d’istruzione fondato dai Gesuiti stessi, il Collegio Romano. La chiesa venne eretta circa mezzo secolo dopo quella del Gesù, nello stesso stile; e anche l’interno è simile. La sua fama deriva dai formidabili affreschi del soffitto dipinti dal gesuita padre Pozzo, e specialmente da quello che su una superficie piatta riesce a simulare l’interno di una cupola. Questo capolavoro di illusionismo e al tempo stesso di economia fu creato dal sacerdote maestro di scienza prospettica quando la progettata costruzione di una vera cupola dovette essere abbandonata per mancanza di fondi. Uno degli architetti della chiesa è un altro illustre scienziato gesuita, il matematico padre Orazio Grassi. Secondo recenti ricerche, fu probabilmente Grassi a deferire Galileo Galilei all’Inquisizione dopo una rovente controversia tra i due in merito al corso delle comete. Sembra peraltro che sulle comete avesse ragione Grassi.

Come il Gesù, Sant’Ignazio abbonda di fastose cappelle, una delle quali contiene, in una preziosa urna di lapislazzuli, i resti di un giovanissimo santo gesuita, san Luigi Gonzaga.

Nobile come sant’Ignazio, in quanto primogenito della illustrissima famiglia Castiglione-Gonzaga, Luigi aveva rinunciato al titolo di marchese e alla sua eredità all’età di 17 anni per iscriversi come soldato semplice nella Compagnia di Gesù. Visse in due camere dell’edificio annesso alla chiesa e morì, a 23 anni, assistendo le vittime della peste. Era così bello che si dice che ogni ragazza a Roma fosse segretamente innamorata di lui, e tutte piansero la sua morte (un suo ritratto in grandezza naturale, di Guercino, è nel Metropolitan Museum di New York). Le stanze del santo ancora esistono e possono essere visitate passando attraverso la chiesa.

Il grande edificio del Collegio Romano ha la solenne facciata dalla parte opposta a quella della chiesa, nello stesso isolato. Costruita quarant’anni prima della chiesa, la scuola aveva il proposito di formare le menti di una giovane élite da cui trarre i ranghi dirigenti anche per la multiforme azione della Controriforma. I Gesuiti hanno sempre posto un accento particolare sull’istruzione e il Collegio Romano rappresentò il primo anello di una catena di scuole e università che presto si sarebbe estesa in tutto il mondo. Oggi ce ne sono dozzine, molte delle quali, incluse le famose università Fordham di New York e Georgetown di Washington, negli Stati Uniti. Il Collegio Romano ha prodotto illustri scienziati, accademici e leader politici e religiosi, tra cui otto papi. All’atto dell’annessione di Roma la scuola venne assorbita dalle autorità italiane che ne fecero un liceo di Stato. Per alcuni decenni continuò ad avere una reputazione di eccellenza, vantando famosi insegnanti – tra cui l’illustre poeta Giosuè Carducci – e famosi alunni. Gradualmente il suo livello è declinato fino a raggiungere quello delle normali scuole pubbliche di grado liceale di Roma.

Pietà e mortificazione. Della competizione tra Domenicani e Gesuiti faceva parte una gara a chi esibisse il maggior zelo religioso. Una straordinaria testimonianza di quest’atteggiamento la troviamo in via del Caravita, una strada che dalla chiesa di Sant’Ignazio arriva al Corso.

Si tratta di una chiesetta o oratorio fondata nel XVII secolo da un sacerdote gesuita dal nome (poi alterato) di Gravita, per essere destinata a un nuovo e bizzarro rito espiatorio inventato dagli stessi Gesuiti, implicante l’autoflagellazione. È da notare tuttavia che in conformità con lo spirito pragmatico caratteristico degli stessi Gesuiti, essi non praticavano tanto essi stessi il doloroso esercizio, quanto esortavano gli altri a farlo.

L’oratorio non ha nulla di eccezionale all’interno, per cui se lo troverete chiuso non perderete troppo. Ma rimane memorabile per la strana cerimonia che ci si svolgeva ogni venerdì ai vespri fin verso il 1870, e che un viaggiatore ottocentesco, Lord Broughton, descriveva come segue:

La pia fustigazione è preceduta da una breve preghiera, durante la quale, al trillo di una campanella, corde intrecciate con nodi vengono quietamente distribuite al pubblico. A una seconda scampanellata le luci si spengono e una forte voce si ode in provenienza dall’altare, esortante, in crescente oratoria, a meditare sui propri peccati e crimini inconfessati, o inespiati, o non perdonati… Mentre i fedeli si spogliano delle loro vesti, il tono del predicatore si fa ancora più forte ad ogni parola, finché egli conclude con veemenza: «Mostrate, dunque, il vostro pentimento; mostrate il vostro intendimento del sacrificio di Cristo; mostratelo con la frusta». La flagellazione incomincia nell’oscurità e il tumultuoso rumore dei colpi vi raggiunge da ogni direzione, mentre le parole «Vergine Maria benedetta, prega per noi» prorompono a intervalli. La punizione continua per quindici minuti.

Il poeta Belli, che si faceva beffa di questi fanatismi, ci ha lasciato un sonetto in cui l’azione si svolge nell’oratorio. Due giovani che si sono appena incontrati sul Cor-so sentono un improvviso richiamo dei sensi ma non sanno dove andare a soddisfarlo («Je curze [le corsi] incontro a braccia uperte: “Oh Ghita!/ Propio me n’annerebbe [andrebbe] fantasia!”/ Dice: “Ma indove?”…»). S’infilano nell’oratorio e ecco il seguito:

Già lì pare de stà sempr’in cantina:

E quer lume che c’è, doppo er rosario

Se smorzò ppe la santa dissciprina.

Allora noi in d’un confessionario

Ce dassimo [demmo] una bbona ingrufatina [ingrufà = copulare]

Da piede a la stazzione der Zudario [cioè sotto uno dei quadretti del Calvario].