Tra il 2016 e il 2019, più di 4,6 milioni di donne, uomini e bambini, hanno lasciato la propria terra, il Venezuela, per poter sfuggire alla miseria, alla violenza e alla povertà, in cerca di un futuro migliore ed umano. Dai quattromila ai cinquemila ogni giorno, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e sono 225 mila quelli che hanno trovato rifugio in Brasile.

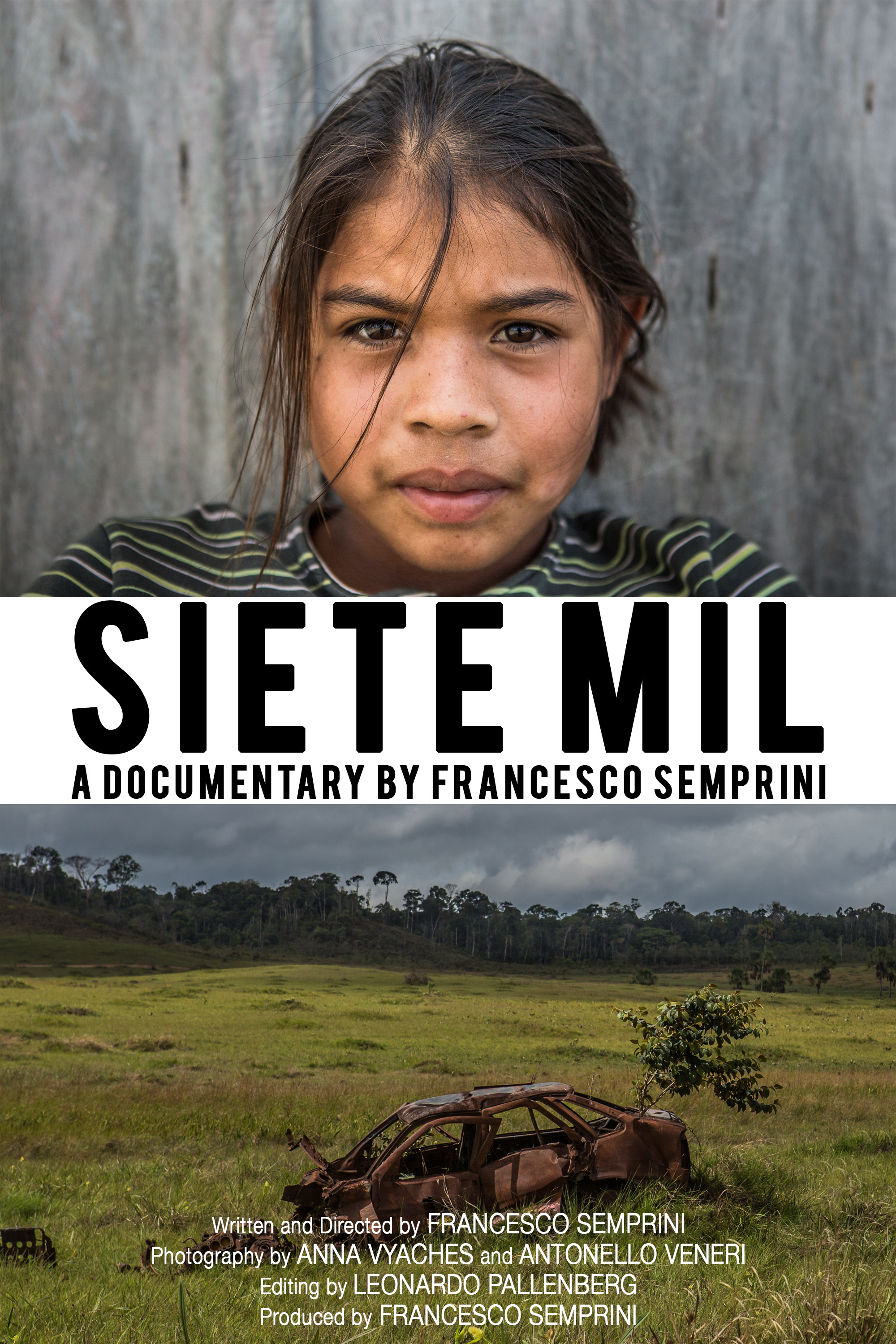

“SIETE MIL”, l’opera prima del giornalista e ad oggi anche regista, Francesco Semprini, racconta la fuga dei Venezuelani da una crisi umanitaria ed economica, che ha creato terreno fertile per criminalità, corruzione, azzerando gli standard di vita. Lo fa attraverso un viaggio compiuto al confine tra Brasile e Venezuela nella terra dei Pemones, comunità che ha subito durissime repressioni da parte del presidente Nicolàs Maduro. Oggi Francesco, in veste di regista-giornalista, si racconta alla Voce di New York.

“SIETE MIL”, l’opera prima del giornalista e ad oggi anche regista, Francesco Semprini, racconta la fuga dei Venezuelani da una crisi umanitaria ed economica, che ha creato terreno fertile per criminalità, corruzione, azzerando gli standard di vita. Lo fa attraverso un viaggio compiuto al confine tra Brasile e Venezuela nella terra dei Pemones, comunità che ha subito durissime repressioni da parte del presidente Nicolàs Maduro. Oggi Francesco, in veste di regista-giornalista, si racconta alla Voce di New York.

Qui il trailer del documentario.

Francesco, come mai hai deciso di approcciarti alla regia?

“Il mondo dell’audiovisivo mi ha sempre attirato, ma da lontano. Sono dodici anni che faccio missioni di guerra e ho capito che la potenza del video, rispetto alle foto piuttosto che al cartaceo, è superiore e ti da un valore aggiunto, così ho iniziato a girare dei video autonomamente, scoprendo che, paradossalmente, mi trovavo meglio dietro la telecamera che davanti. Un po’ perché essendo giornalista mi piace più essere l’artefice che il protagonista, non voglio essere la notizia, la voglio raccontare. Questa è stata, dunque, l’occasione migliore: dovevo recarmi in Brasile per raccontare come veniva gestita l’accoglienza dei Venezuelani, quindi in realtà, il mio viaggio doveva partire dal confine tra Brasile e Venezuela, dalla parte brasiliana e raccontare come arrivano, come vengono accolti e poi orientati verso un processo d’integrazione all’interno del paese. Se nonché arrivato in questa piccola città chiamata Pacaraima, per caso vengo a conoscenza della storia che riguarda la tribù indigena dei Pemones, che vive a cavallo del confine, scoprendo che questa comunità è stata vittima di una grave repressione da parte di Maduro, nel Febbraio del 2019”.

Che tipo di repressione è stata e quanto grave?

“In quel periodo il Venezuela stava vivendo uno dei momenti di più grande crisi economica e civile, la cui causa scatenante fu l’arrivo dal Brasile di aiuti umanitari, che non vennero accettati da Maduro, il quale fece chiudere il confine sia in Colombia che in Brasile. La popolazione, invece, dal canto suo ne aveva un disperato bisogno e così finisce per insorgere. Gli scontri che hanno avuto seguito sono stati repressi da Maduro, con una violenza aberrante, utilizzando sia milizie regolari che irregolari, le quali approfittando del momento di estremo caos, entrano nei territori dei Pemones, uccidendo e cacciando tantissime persone. Il tutto perché queste comunità, vivono su territori ricchi di metalli importanti, come ad esempio i conduttori, che si utilizzano per la produzione dei microchip, su cui Maduro voleva mettere le mani, per poi rivenderli. Iniziano così queste spedizioni punitive ai danni di questa comunità che per una settimana, vive in uno stato di terrore costante, che ha visto la morte di molte persone, mentre altre sono rimaste ferite e altre ancora portate vie, riuscendo in pochi a fuggire”.

Di questa sotto crisi venezuelana non se ne è praticamente mai parlato o poco, giusto?

“Esattamente. Di questa storia il mondo aveva avuto qualche informazione precaria ma nessuno ne aveva mai davvero parlato. Comprendo così che c’era l’occasione di raccontare una storia inedita. Mi metto subito all’opera, insieme al mio fotografo Antonello Veneri con il quale decidiamo di entrare in Venezuela per vedere con i nostri occhi, passando da turisti, poiché il visto non ce lo avrebbero mai concesso, cosa stava accadendo dall’altra parte. Siamo riusciti ad entrare, grazie a una coppia, marito e moglie, lui ex poliziotto, che ora lavorano come guide turistiche i quali, ci hanno guidato fino a Santa Elena de Uairén, dove appunto si trovano i Pemones”.

Come ha reagito la popolazione del posto?

“Inizialmente ci è stata riservata molto diffidenza, cosa assolutamente normale visto che i giornalisti di solito si recano a Caracas per raccontare la crisi venezuelana e non in una cittadina di confine. Piano piano, però, iniziamo a guadagnarci la fiducia delle persone del posto, che capiscono di poter trovare in noi, una voce con la quale poter denunciare la loro inumana situazione. Così iniziano a mostrarci del materiale inedito: video con le immagini vere della repressione, realizzati con i loro telefoni. Il documentario, infatti, è realizzato con materiale assolutamente nudo e crudo e racconta senza filtri quella repressione mai raccontata, come se ci si trovasse in prima persona. Confrontandoci tra di noi, comprendiamo che tutto questo materiale assolutamente inedito, necessitava di essere mostrato al mondo intero e una volta rientrati insieme alla direttrice della fotografia Anna Vyaches, al montatore Leonardo Pallenberg, al sound designer Jacopo Messina e al Maestro Andrea Rotondi, ci siamo messi all’opera per quanto la riguarda la post produzione. Ci sono dei passaggi importantissimi, come ad esempio l’immagine della proprietaria di un negozio di alimenti, con i frigoriferi completamente vuoti, che come lame raccontano lo scenario di uno stato di estrema miseria in cui versa il paese. Così abbiamo deciso di creare un documentario. In prima persona ho deciso scriverne la trama, facendomi aiutare dal montatore e dalla direttrice di fotografia. Dopo di che l’abbiamo arricchito girando alcune scene all’Onu. In corso d’opera l’abbiamo poi trasformato da un documentario di quarantacinque minuti in short documentari con i tempi giornalistici per farlo diventare un prodotto adatto ai festival”.

A tal proposito, puoi raccontare cosa intendi con il termine: “pendolari della disperazione”?

“Molto spesso la gente deve attraversare il confine per comprare pane e riso, così decidiamo di seguire il flusso di coloro che scappano in Brasile solo per poter comprare alimenti e ne ascoltiamo le storie e al confine, dopo averlo varcato, incontriamo i cosiddetti “pendolari della disperazione”, persone che dal Venezuela si recano nello stato adiacente solo per fare la spesa. Durante il tragitto intervistiamo, ad esempio, un’insegnante che racconta la propria frustrazione poiché, orgogliosa del suo lavoro non può esercitare visto che i ragazzini non vanno più a scuola, riversandosi nelle strade per potersi procurare il cibo. Quello che salta all’occhio è dunque una repressione a tutto tondo, anche culturale. Una volta tornati in Brasile, riprendiamo poi il lavoro che avevamo iniziato: ci rechiamo a Boavista dove ci sono tre o quattro campi di accoglienza e iniziamo a conoscere i punti di vista dei rifugiati, tra i quali abbiamo avuto ex militari, una prostituta transgender e un’ex dottoressa”.

L’integrazione l’hai vista davvero e come funziona il programma interno?

“L’integrazione l’ho vista anche se stiamo chiaramente parlando di un progetto in fase iniziale, che sta piano piano dando i suoi frutti. In più c’è da specificare che la Pandemia ha rallentato parecchio, anche se la fuga dei venezuelani non si è fermata: si stima che dal 2016 al 2019 siano 4,5 milioni le persone che sono fuggite per arrivare nel 2021 9,5 milioni. Il programma si chiama “Interiorizzazione”, ed è molto particolare perché consiste nell’accogliere i rifugiati venezuelani ai quali poi, viene fatto un colloquio di lavoro per capire quale fosse la loro occupazione per poi cercare di inserirli in Brasile, in particolare a Salvador de Baia, in una realtà lavorativa il più possibile vicino a quella svolgevano nella propria terra d’origine. Un programma, dunque, che sicuramente acquisirà valore e crescerà, per il quale tra l’altro, il governo italiano ha stanziato quattrocento mila dollari”.

Ha già avuto dei riconoscimenti ai festival? Che strada vorreste seguire per la sua diffusione?

“Il documentario sta circolando nel circuito dei festival da Aprile e vorremmo lasciarlo fino a Gennaio. A Maggio ha vinto due premi a Las Vegas e siamo stai nominati per un festival in Gran Bretagna. Abbiamo realizzato anche delle proiezioni private. Ad esempio per una scuola di leadership della fondazione Olivetti, la Italian Academy dell’Università del Nevada. Successivamente vorremmo trovare una distribuzione”.

Ti piacerebbe continuare a creare in ambito cinematografico?

“Si, mi piacerebbe iniziare a dirigere e a scrivere sceneggiature. Questo documentario già si presta per un sequel o addirittura per un prequel. Sicuramente vorrei, grazie alle mie esperienze in zone di conflitto, scrivere uno spy story che includa una storia d’amore ambientato in uno scenario di guerra”.

A proposito della tua attività nelle zone di guerra, quali saranno le tue prossime tappe?

“Sono tornato da poco tempo dall’Afganistan e all’inizio del prossimo anno vorrei tornare in Libia in occasione delle elezioni, dove la situazione è sempre abbastanza tormentata. Diciamo che svolgo una attività che ormai è di pochi e che secondo me è una forma di giornalismo nobile e autentica. E’ per pochi perché ci vuole coraggio e passione per recarsi in luoghi dove gli altri non vogliono entrare. Non ci sono mediatori ai quali ti puoi appoggiare, ci sei solo tu con la tua anima e i tuoi occhi, che raccolgono tutto ciò che vedono e senza filtri ti trovi a raccontare situazioni tragiche, che la maggior parte delle persone non solo non vedrà mai, ma che spesso nemmeno conosce”.