”E’ morto bene, come era vissuto, dopo una vita di successo si è addormentato con un bicchiere di whiskey in mano, seduto in poltrona nella sua casa al mare”, dice da Milano suo fratello Bruno Pavia. Per la comunità degli italiani di New York, l’improvvisa scomparsa di George Pavia a 92 anni ha rappresentato una perdita particolarmente dolorosa. Con la sua intelligenza brillante, il suo ”sense of humor” spesso pungente, la sua signorilità, era amato e ammirato da tutti. La sua carriera ha rappresentato un modello per tanti giovani legali appena arrivati dall’Italia.

Per chi, come me , lo ha conosciuto quando, ancora ventenne, era venuto ospite a casa mia a Genova per studiare la legge italiana all’Università, il discorso è diverso e la sua scomparsa rappresenta molto di più, sia da un punto di vista personale che professionale.

Suo padre Enrico e mia mamma Adriana, infatti, erano cugini primi e sono stati legati per tutta la loro vita da un affetto profondo. Quando, grazie allo studio Pavia, si è aperta per la mia famiglia l’opportunità di venire a New York, sono stati George e i suoi genitori a farci sentire a casa in un mondo sconosciuto e a darci, quando ne abbiamo avuto bisogno, il loro aiuto anche professionale.

Soprattutto, però, è stata la sua storia personale a spingermi a studiare e poi a raccontare in un libro una vicenda che ben pochi conoscevano, quella dei circa 2000 ebrei italiani emigrati negli Stati Uniti per sfuggire alle leggi razziali.

Adesso, proprio la sua scomparsa conferma il valore delle memorie che lui e altri hanno condiviso con me e che ora, in un momento difficile per tutti, meritano specialmente di essere conservate.

Sul ruolo che questi esuli hanno avuto negli anni del dopoguerra per favorire l’industria e la cultura italiane negli Stati Uniti negli ultimi anni è stato scritto e detto molto e tanti, come George , hanno avuto i riconoscimenti che meritavano.

Credo però che sia giusto condividere anche una parte del racconto che mi ha fatto e che non ha trovato posto nel mio libro, ma che descrive bene il suo difficile percorso per ricostruirsi una nuova vita in America.

Alla frontiera senza documenti e un malato immaginario

Nel 1938 sentimmo odor di bruciato. Noi eravamo in Svizzera perchè passavamo le estati lì quando ci fu il famigerato incontro a Monaco di Baviera fra Chamberlain e Hitler e la Cecoslovacchia fu ceduta per la pace. Papà e mamma andarono dritti a Londra, lasciandoci noi bambini, mio fratello Bruno ed io, presso dei cugini svizzeri e si recarono a Londra per trovare casa.

Quando il contratto per la casa non era ancora stato firmato si accorsero che noi eravamo in Svizzera senza passaporti, perchè eravamo segnati sul passaporto di mia madre.

Io avevo dieci anni e mio fratello ne aveva sei e mezzo o sette.

Mio padre ha telefonato ai cugini Valleur e nella sua potente Ford il cugino Valleur arrivò alla frontiera. A quei tempi gli agenti di frontiera erano tutti massoni e lo era anche lui. Il cugino spiegò: “Questi bambini sono sul passaporto dei genitori e glieli sto portando” , loro gli risposero: “Passi, passi”. Così passammo la frontiera senza nessun documento e fummo portati a Parigi, dove mio padre era venuto a prenderci. Il cugino, che noi chiamavamo zio, tornò in Svizzera e noi andammo a Londra.

Papà e mamma comprarono una bella casa, papà continuava a lavorare facendo l’avvocato internazionalista con clienti francesi, inglesi e italiani e noi bambini siamo stati iscritti in un’ottima scuola, una di quelle che gli inglesi chiamano public school.

Senonchè l’Italia è entrata in guerra, e noi bambini e la nostra scuola siamo stati evacuati in campagna, con tante avventure che non sto a raccontare.

Era il giugno del 1940 e papà è stato internato come tutti gli italiani che avessero più di 16 e meno di 60 anni. Mamma allora decise di riportarci a Londra, dove ci siamo goduti il blitz, dormivamo in un piccolo rifugio, poi dopo qualche giorno lo abbandonammo perché era troppo pieno di gente e puzzava Ci mettemmo a dormire in salotto sotto il divano, sotto un sacco di lenzuola e coperte.

Dopo un paio di mesi papà è stato chiamato dal comandante del campo dell’Isola di Mann e che gli dice: “Sappiamo che lei è un amico, sappiamo che lei è un ebreo, sappiamo che è un antifascista, sappiamo pure che lei era il nostro avvocato a Genova, ma non siamo assolutamente in grado di giudicare chi possa essere liberato. Nel caso suo, però, lei è malato, se ne vada”.

E’ stato fortunato perché tanti sono stati mandati in Canada e una delle navi che li trasportavano è andata a fondo

Dopo qualche settimana, siamo riusciti ad avere il visto per l’America, anche perché il nonno Pavia aveva lasciato dei soldi sia in America che in Inghilterra, e questo ci aveva permesso di comprare la casa a Londra e ci avrebbe permesso di vivere a New York.

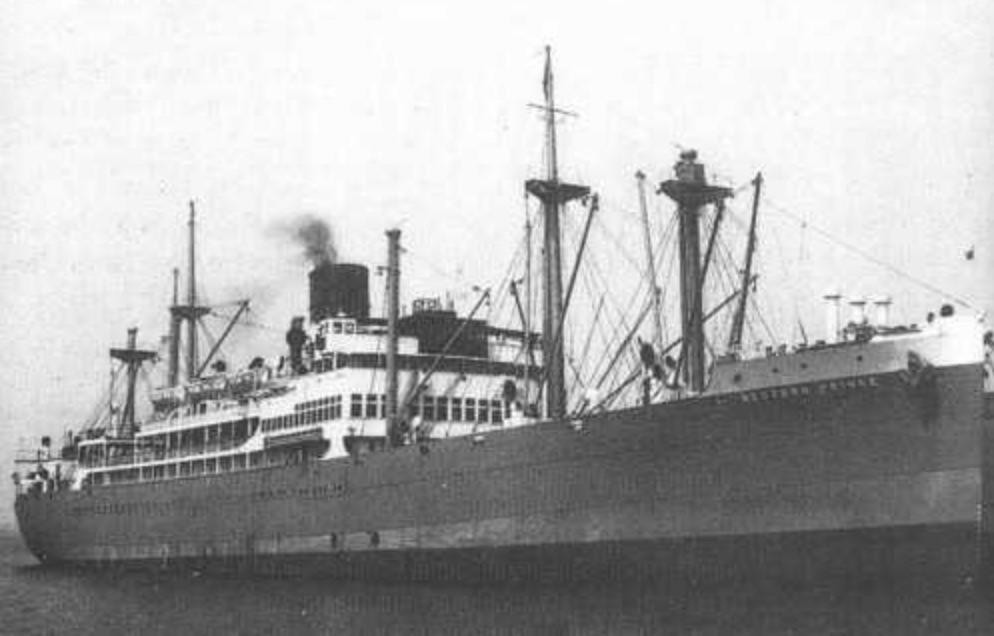

Dopo due o tre settimane, eccoci a bordo del Western Prince, che era una nave da 15mila tonnellate, che però aveva il pregio di andare veloce, 20-21 nodi, e poteva arrivare negli Stati Uniti molto prima dei convogli che erano costretti ad andare piano. Arriviamo in America il giorno di Thanksgiving del 1940, al ritorno la nostra nave si è fatta silurare. L’abbiamo scampata bella.

Volontario a guerra finita

Io nel 1945 avevo diciassette anni, volevo andare volontario in Europa, invece mi hanno detto che siccome ero un ‘’alien’’, non potevo andare in Europa, ma potevo andare nel servizio di leva. Infatti mi hanno preso quando avevo appena compiuto 18 anni, nel 1946, avevo appena finito la scuola superiore, e mi sono presentato la mattina per prendere servizio.

Senonché ho trovato tutto chiuso perché durante la notte il Senato aveva deciso di terminare il servizio di leva con un giorno d’anticipo.

La fine è arrivata a mezzanotte e io mi sono presentato alle sei di mattina e così ho scansato il servizio di leva per sei ore. Però poi è scoppiata la guerra di Corea ed ho fatto il servizio militare e sono stato ufficiale di giustizia militare al Pentagono per tre anni. Mi sono laureato nel 1951, sono stato chiamato nell’ottobre dello stesso anno. Avevo appena dato gli esami per diventare avvocato , quindi sono andato davanti al board ed ho detto che avevo appena dato gli esami e che mi mancava solo di passare il test del carattere. Mi hanno detto di fargli sapere quando avessi passato il test e poi mi hanno preso, ma come soldato semplice in Georgia.

Comunque sia, ho fatto un piacere al mio colonnello ed lui mi ha detto di fare una nuova richiesta per diventare ufficiale. Alla prima richiesta sono stato bocciato perché la vista non era adeguata. Per fare il soldato la vista era sufficiente, ma per fare l’ufficiale no. Ho studiato per quattro mesi all’Università della Virginia, per imparare il diritto militare, poi sono andato al Pentagono ed mi sono occupato di diritto Internazionale per loro.

Al Pentagono ho trovato qualche stupidello, però per la maggior parte gli ufficiali che si trovavano al Pentagono erano la crema dei servizi sia aerei che marittimi. Io ero nell’esercito e non ho mai avuto la minima forma di discriminazione per il fatto di essere ebreo nè per il fatto di essere italiano, ho finito per essere l’amico più intimo del mio colonnello.

Ero in un ufficio di geniacci. Il mio colonnello diventò professore ad Harvard, il mio vicino di scrivania se ne andò anche lui per diventare professore di diritto immobiliare ad Harvard; il terzo si beccò una borsa di studio a Oxford, una Rhode Scholarship.

Solo io sono tornato ad esercitare la professione. Mi era stato offerto qualsiasi posto che potessi desiderare in seno all’esercito americano, mi dicevano che avevo degli ottimi record e che potevo avere qualsiasi posto in Germania, in Francia o a West Point o in Italia purché mi registrassi per altri tre anni. Ho risposto: “Veramente generale io vorrei tornare a casa”, lui si è messo a ridere e e mi ha risposto “La capisco”.

Tornando a casa papà mi convinse che mi conveniva avere una cultura italiana legale migliore, per cui mi sono trasferito a Genova. Mi sono iscritto all’Università, al terzo anno, però non c’era modo di diventare avvocato italiano perchè avevo perso la cittadinanza italiana e mi ero già iscritto all’albo in America e mi sembrava un peccato buttare via tutto questo. Sono tornato in America ed ho cominciato a lavorare nello studio di papà; nel 1961 è morto Fink che era socio di mio padre e così sono diventato socio io. Ed eccomi qua, cinquant’anni dopo.