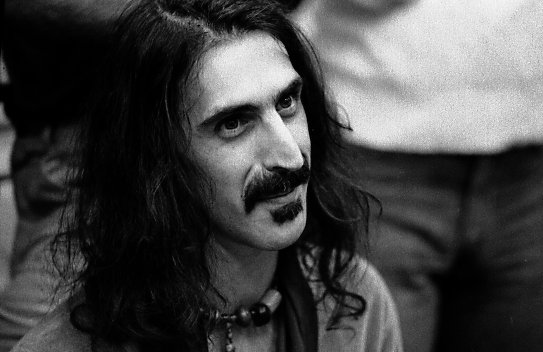

Leggenda vuole che la mamma lo partorì così e che già alla nascita le labbrucce di Francesco Zappa parvero annerite da peluria che si sarebbe precocemente trasformata in quei baffi spioventi che lo avrebbero caratterizzato sino alla maligna morte, che ce lo ha portato via a soli 53 anni, nel 1993, a Los Angeles. Sotto potevano esserci all’occorrenza il ghigno di rimprovero e il sorriso beffardo, mai di certo l’espressione da bravo ragazzo. Eppure sembra che bravo lo sia stato da piccolo, il genietto figlio di emigrati nato a Baltimora (nella stessa città e anno di Nancy Pelosi!), la mamma Rosamaria Collimore di sangue italo-greco e il papà Francesco Vincenzo Zappa da Partinico (Palermo), nel seguirle tranquillo nei loro frequenti spostamenti negli States sino a quando si stabilirono in California.

Che avesse la testa a posto, Frank, sia chiaro è fuori di dubbio, altrimenti non sarebbe mai saltata fuori la sua collaborazione con la London Symphony Orchestra, testimoniata dalle incisioni di quattro sue composizioni su spartiti eseguiti dai compassati maestri diretti da Kent Nagano, o il fatto che anche lui abbia impiegato corposi ensemble orchestrali nei suoi album “Lumpy Gravy” e “200 Motels” e che perfino Pierre Boulez si sia cimentato con lo Zappa autore di musica contemporanea, la più indigesta peraltro. Quindi, anche qualcuno degli appartenenti al mondo del classico si era accorto che Zappa era un genio, non solo un maestro in pantomime senza senso che hanno affascinato – e tuttora lo fanno – tre generazioni di appassionati di grande Rock.

Frank Zappa sta al Rock come Miles Davis sta al Jazz. Lo penso da tempo. Entrambi ne hanno rappresentato versanti rivoluzionari. In Frank questo si è esplicitato «nel rifiuto, sino dalle origini delle sue Mothers of Invention, di ogni ideologia musicale, nell’uso delle partiture più audaci, dal classico-sinfonico al Jazz, dal Rock duro a quello sdolcinato degli anni ’50, dall’avanguardia alla tecnica dei “rumori”, movenza anarchica e ribellione raffinata, iconoclastia pura…» scrivevo nel 1976 per un’Enciclopedia Pop (ed. Celuc). E in merito, così si pronunciò il baffo di Baltimora: “Non è esatto dire che voglio distruggere il sistema. Voglio modificarlo al punto che possa funzionare correttamente”.

Quindi, elogio della follia, della diversità, della mostruosità fatta musica? Può darsi, considerando il suo esordio con “Freak Out” e le Madri dell’invenzione – che nell’aspetto fisico e nell’immagine poco si discostavano dai fisici quantistici hippie del Fundamental Fysiks Group dell’Esalen Institute di Big Sur, California. La fantasia era al potere. E resta ignoto il sistema con cui immaginava, esplorava, viaggiava, parodiava e dipingeva in note la realtà che lo circondava, meglio sarebbe dire, che da lui scaturiva. Scusate il francesismo, ma è stato Frank a intitolare “Tengo na m…ia tanta”, brano portante di “Uncle Meat” tutto da lui cantato in Italiano.

Ricordo di un suo concerto al Palasport di Roma, Giugno 1973. Lacrimogeni dentro e fuori e Zappa e la sua band smettono di suonare. Immaginarsi, quindi, la fatica per raggiungere questo “mostro sacro” lì dove è andato a rifugiarsi dopo i primi cenni di baraonda sotto il palco, il fumo acre e denso già sulle gradinate di certo non lo gradiva. Un drappello di giornalisti si è radunato in ordine sparso fuori dal camerino, ovvero lo spogliatoio dei giganti del basket, in attesa di cosa non si sa. L’idea è che Zappa non voglia dire una parola alla stampa. La sua accompagnatrice, una signora alta e distinta in tailleur sulla cinquantina, fa capolino e invita il cronista del “Paese Sera” a entrare e ne approfittano due colleghe di un rotocalco rosa, minigonna e t-shirt con su stampato il faccione dello zio baffuto e seni svettanti, per convincere all’istante uno della Security a farle passare senza pregare. Dopo circa sei minuti spunta di nuovo la lady del management che chiede chi sia in grado di tradurre in Inglese quello che le ragazze stanno dicendo a Frank, che di Italiano conserva nette riminiscenze sicule, ma non può capire tutto. Timidamente, alzo la mano. Entro e trovo le due giovanette che ridono sguaiatamente, un nero di due metri con espressione truce che le tiene sott’occhio, Frank in mutanda di bandone e canottiera, gambe accavallate, in bocca una sigaretta e un piccoletto discografico sudatissimo e paonazzo perché trattiene il respiro.

Vengo presentato a Zappa, che mi dice “La mia famiglia è di origine siciliana” e gli rispondo “Anche la mia”. Mi siedo su uno sgabello davanti a lui. Frank vuole sapere come vanno le cose nel calderone del Palasport. Farfuglio qualcosa fra autonomi e polizia e la gente che ci rimette. Non vuole lasciare Roma senza aver suonato, nonostante tutto. Non mando giù l’ultima diavoleria delle croniste rosa che mi tocca tradurre: “Che cosa pensa Frank Zappa delle donne italiane?” e giro la domanda. Risposta: “Mi preoccupano molto di più gli uomini”. Le giovani colleghe ci lasciano, io che dovevo fare l’intervista ho fatto da traduttore. Quattro giornalisti di testate musicali si precipitano dentro e la domanda più bella che pongono è “Ti consideri una specie di trovatore del Rock, il tuo pionierismo fa parte di una trovata dell’industria discografica e ti senti quindi come un buffone di corte della grande società al vinile?”. Frank Risponde: “Va bene per me, se va bene per voi giornalisti, tanto a me delle critiche non frega un bel niente…” sancisce sorridendo, ma poi sottolinea che non si sente un buffone, piuttosto un ambasciatore in un altro regno, che intrattiene con lunghi e fantasiosi racconti le tavole dei commensali, che farà ridere, ma anche pensare.

Il concerto riprese e si concluse senza altri incidenti. La formazione, una dozzina di musicanti sul palco, orchestrati alla sua imperiosa maniera, suonò per circa due ore l’orgia sonora di Frank Zappa. Il brano di chiusura, un assolo di chitarra elettrica dello stesso Frank, fu “Arrivederci Roma”.

Oggi avrebbe compito 80 anni, lo zio Frank. Che altro posso dire di lui. Che l’ho visto in un giorno mirabolante al festival di Knewborth del 1978, in Inghilterra e che in quella occasione parlammo un po’ di più. Ma lui fece così, su quel palco di novanta metri davanti a una folla oceanica. Iniziò a parlare, e parlava, e parlava e dopo una ventina di minuti il pubblico cominciava a spazientirsi ed era sera, le 20 passate e l’atmosfera si scaldava, divenne dialettica, la gente urlava battute ed è quello che Frank voleva, dialogare, in un atto creativo. E gli inglesi lo fischiarono. Non credo sia mai. Più tornato in Gran Bretagna. I suoi monologhi apparentemente irrazionali celavano la passione per la parola in quanto solitario mezzo di comunicazione fra noi. Umani. Essendo la Musica di Frank Zappa super umana, poteva concederselo.

È il virtuoso ascensorista del pentagramma e pizzica le corde della chitarra come preme i bottoni dell’Empire State Building, su e giù all’impazzata. Ѐ lo ZIO FRANK.