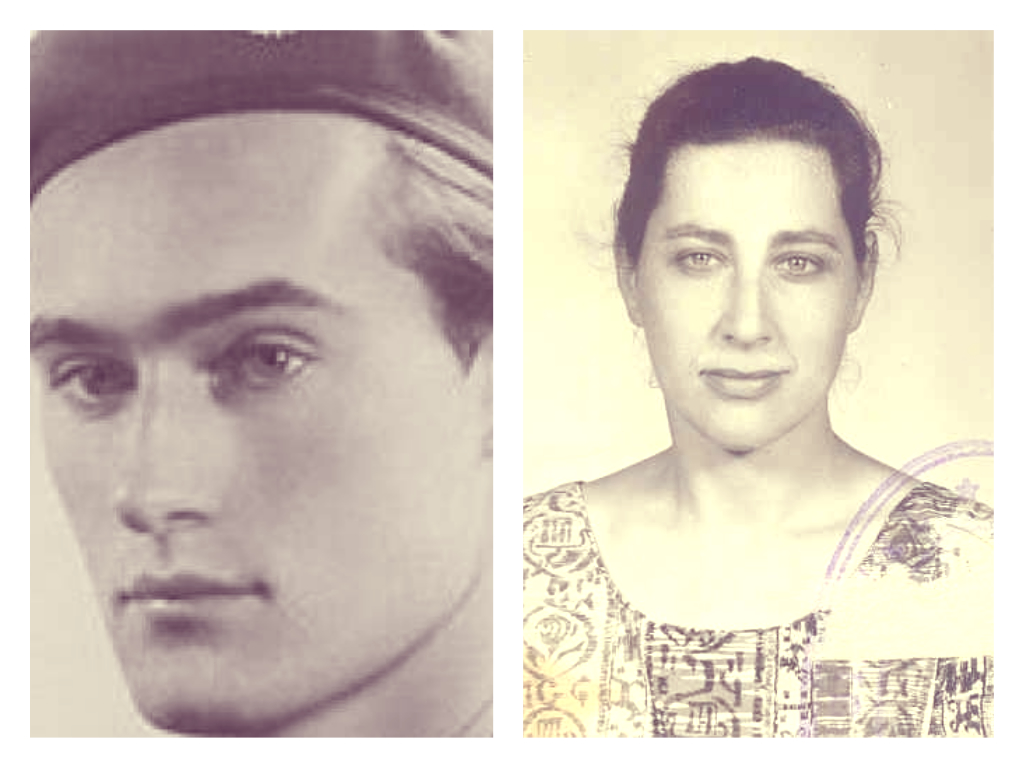

Una grande donna. La descrivono esile, fisicamente; all’apparenza, fragile. Basta uno sguardo, puoi indovinare fierezza, senza arroganza; determinazione, senza supponenza; straordinaria forza interiore, senza presunzione, piuttosto consapevolezza di quello che si è, si può e si deve fare: quella forza, quell’energia, che fa superare gli ostacoli più incredibili, le prove più dure. A questo tipo di persone appartiene Judith Buber Agassi: nata in Germania nel 1924. A quattordici anni emigra in Israele, ed è la sua salvezza, non solo una svolta. Studia all’Università Ebraica di Gerusalemme, si perfeziona in Regno Unito, alla prestigiosa “London School of Economics”.

A Londra si trasferisce nei primi anni Cinquanta con il marito Joseph Agassi, allievo di Karl Popper,e professore emerito all’università di Tel Aviv, incarichi sempre accademici, in mezzo mondo, dal Canada agli Stati Uniti a Hong Kong; ancora oggi considerate uno dei maggiori filosofi della scienza. Judith, per parte sua, è un’apprezzata studiosa di sociologia comparative; dedica una quantità di studi e ricerche sulla condizione femminile nel mondo del lavoro: “Women on the Job”, per esempio; e “Comparing the Work Attitudes of Women and Men”.

Figlia di Margarete Buber Neuman (miracolosamente sopravvissuta a una doppia tragica esperienza: prima un “campo” sovietico, poi il lager nazista di Ravensbrück), e nipote del filosofo e pedagogista Martin Buber, di cui cura con cura certosina un volume di saggi e lettere; ed è autrice di importanti studi sulle donne nella Shoah. Il suo “The Jewish Prisoners of Ravensbrück” è un contributo fondamentale per la ricostruzione di quello che è stato il più sconvolgente orrore del secolo scorso. È morta nella sua casa di Herzliya, a nord di Tel Aviv, in Israele.

Un grande uomo. Non ha nulla del super eroe, certo non un Rambo, tutt’altro. Una persona comune, potrebbe essere il vicino di casa, il college di lavoro; la persona che si incontra la mattina in un caffè… Il nome di Joachim Rønneberg, forse a molti non dirà nulla. Tutti però gli devono un “grazie”. Non è retorica definirlo eroe. Il massimo eroe della Resistenza alla occupazione nazista nei paesi del Nord Europa. Norvegese di nazionalità, viene addestrato in Inghilterra alle tecniche di sabotaggio e lotta partigiana.

Nel 1943 viene incaricato per una “missione impossibile”: con commando di partigiani attaccare e distruggere a Telemark, nella Norvegia occupata, il super protetto impianto dove i nazisti producono “acqua pesante”, componente indispensabile per la bomba nucleare. Joachim ha 23 anni. La resistenza norvegese fa sapere all’Intelligence inglese che i nazisti lavorano all’atomica; usano materie prime reperibili per loro solo nel loro Paese. Vanno fermati a ogni costo. Joachim per settimane viene addestrato dallo Special operations executive, il servizio segreto militare per le azioni di sabotaggio dietro le linee dell’Asse; poi assieme ad altri partigiani, una notte viene paracadutato vicino Telemark, nel sud della Norvegia. Ad attenderli altri reparti speciali della resistenza. «Andò tutto liscio, benissimo, fu un sogno», racconta, a guerra finita, in una lunga intervista televisiva. Il commando riesce a penetrare nell’impianto, piazza devastanti cariche esplosive. Lui all’ultimo minute, è protagonista di un azzardo che gli può costare la vita: i accorcia la miccia: da alcuni minuti a pochi secondi; vuole essere certo che l’operazione abbia successo. Si salva dall’esplosione, si salva dalla vendetta nazista: riesce a fuggire nella Svezia neutral, braccato fino all’ultimo.

Distrutto l’impianto di Telemark, i nazisti, già fiaccati sul terribile fronte russo e in Africa, abbandonano il progetto. Per fortuna. A Guerra finite Joackim vive appartato. Gli offrono contratti favolosi, Hollywood lo corteggia, vorrebbe farne un divo come per esempio accade con Audie L. Murphy, che nella seconda guerra mondiale è il soldato americano più decorato, e poi intraprende la carriera di scrittore, attore, musicista (un best seller, il suo “To Hell and Back”).

Joackim no. È altra la sua scelta. A tutti si limita a dire un parco: «Ho solo fatto il mio dovere». Discreto e sereno, in silenzio se ne va “altrove” a 99 anni. «Abbiamo perso uno tra i nostri patrioti ed eroi più valorosi, che egli resti nella Memoria dei giovani del mondo», lo salute con le lacrime agli occhi la premier norvegese Erna Solberg.

L’atroce menzogna spacciata per “buona novella”. Di lui non avevo più notizia da tempo (non che ne cercassi, che ne volessi). Apprendo che il negazionista Robert Faurisson è morto, aveva 89 anni. Non ben vissuti: si è fatto una certa fama contestando la veridicità del genocidio degli ebrei da parte dei nazisti. Nega le cifre, l’esistenza stessa delle camera a gas. Auschwitz, Birkenau, gli altri lager…tutto un imbroglio, una mistificazione. Racconta la sorella: “Era tornato dall’Inghilterra quando è caduto nel corridoio della sua casa di Vichy…”.

La casa di Vichy… Non una coincidenza, o piuttosto una consapevole scelta. Faurisson: “apostolo della buona novella”, si auto-definisce. E’ invece un’atroce menzogna: quella appunto che le camere a gas, sbrigativa e definitiva soluzione della “questione ebraica”, non sono mai esistite. I sei milioni di ebrei “liquidati”? Una bugia, una menzogna, un complotto per giustificare lo stato d’Israele. E via così.

Una “buona novella” che lui si prodiga a diffondere, e come tutte le “buone” novelle, i proseliti non mancano. Allora come ora. Trentanove anni fa (il 3 gennaio, a voler essere esatti), sul “Corriere della Sera” Leonardo Sciascia poneva, proprio a partire da Faurisson e la sua sciagurata “buona novella” una questione che vale anche per l’oggi. E’ triste doverlo dire, ma per certe cose il tempo sembra fermarsi. La questione era (e’) questa:

“… Lo ascoltano specialmente i giornali: e anche quelli che non se la sentono di accettare una così buona novella o che decisamente la respingono e la confutano. Ma direi che è appunto la confutazione l’elemento che fa il gioco di Faurisson. La difesa della verità è formalmente, formalisticamente, più dimessa e meno trionfalistica dell’affermazione della menzogna. Sempre. E particolarmente la difesa di una verità lungamente indiscussa e considerata indiscutibile. Avviene, in chi a un certo punto si trova a costretto a difenderla, come uno smarrimento: si ha troppo, di documenti e di memoria, perché nell’indignazione si riesca a estrarre gli argomenti più fermi, le prove più assolute. E ci vorrebbe ben più di un articolo di giornale, ben più di che un giorno o due: ci vorrebbero tutti i libri che sono stati scritti, tutto il tempo che ci è voluto per mettere insieme quelle verità…”.

Sempre Sciascia ricorda che sulla stessa pagina del parigino “Le Monde” viene pubblicato un articolo di Faurisson; a fianco la risposta di Georges Wellers, a nome e per conto del centro di documentazione ebraica della rivista “Monde Juife”; replica puntuale, precisa, ineccepibile nel suo contenuto; e tuttavia: “…Visivamente Faurisson è riuscito ad avere la meglio: ha corredato il suo articolo di quattro o cinque note bibliografiche. E le note bibliografiche servono sempre a dare un’impressione di ‘scientificità’. Nella sostanza ha costretto Wellers a opporre singole testimonianze a discarico: per cui il lettore ha l’impressione di assistere al farsi, in sede di dibattimento, di un processo penale su cui poi scenderà una sentenza e non alla rievocazione di un processo storico già fatto, già chiuso, già passato in giudicato, e quel che più conta, già accettato come giusto, nella sentenza di condanna, da una parte della stessa società che lo subiva (mentre l’altra parte assumeva a propria discolpa la gerarchia e l’obbedienza). E penso, si capisce, al lettore che non ha vissuto, come me e come tutta la generazione a cui appartengo, quelle tremende rivelazioni sui campi di annientamento nazisti che sono venute fuori alla fine della guerra. Così come ci pensa e se ne preoccupa “Le Monde”. “Per quanto aberrante possa apparire la tesi del signor Faurisson”, dice la nota editoriale che apre il “dossier”, “qualche turbamento l’ha seminato, e specialmente nelle giovani generazioni, poco disposte ad accettare senza verificale idee acquisite”. E cioè, negli effetti, Faurisson è riuscito ad ottenere quello che voleva, mettere in discussione l’esistenza delle camere a gas, sollevare dei dubbi sulla loro esistenza, e l’ha raggiunto anche grazie a “Le Monde” costringendolo, per dovere di informazione, ad aprire un “dossier” sul caso, ad alimentare una polemica. Anche la menzogna è un fatto: e un giornale che professa l’oggettività dell’informazione si trova costretto a registrarlo, anche se non rinuncia a difendere la verità e anzi riproponendola, ripropugnandola. E tuttavia, ecco che nel fatto stesso di doverla difendere – a prescindere dal modo in cui la si difende – la verità subisce una specie di sminuzione, di degradazione. E si finisce, inevitabilmente, col rendere un servizio alla menzogna…”.

Se ne ricava una “lezione”: vale per Faurisson, le sue menzognere negazioni; e più generale; “lezione” che si può così sintetizzare: la difficoltà di sapere se sia giusto o sbagliato a registrare e dare conto anche di tesi e affermazioni aberranti, palesi menzogne o se piuttosto siano da ignorare, diciamolo pure: da censurare.

E dunque: ignorare il baldanzoso affermare l’atroce menzogna è un errore, non si può. Tuttavia contestarla, per il fatto stesso che lo si fa, è una sorta di legittimazione… Il solo fatto di doversi porre il dilemma, di interrogarsi su questo, non è una piccola vittoria dei negazionisti alla Faurisson? Ma come evitarlo, come sottrarsi?