Renata Bovara, scrittrice, milanese di nascita, per anni si occupa di produzione di concerti di recensioni musicali, prima di arrivare a New York, nel 1995. È di quest'anno il suo ultimo romanzo Il grido del falco (Elison Publishing), preceduto da La notte prima (2006 Il Filo Edizioni). Non solo la scrittura, ma anche il cinema e la sceneggiatura. Nella sua scrivania c’è La quinta stagione, ultimo manoscritto in attesa di essere pubblicato. Ci racconta la differenza tra tecnica e stile, tra la scrittura per libri e quella per le sceneggiature, la sua Milano e la sua New York, ancora fonte d’ispirazione. Se non fosse scrittrice, confessa, continuerebbe lo stesso a sognare e a trasbordare in altre storie, magari spiegate direttamente attraverso delle immagini o dei colori.

Il grido del falco lo hai definito un romanzo fanta-distopico in un contesto apocalittico dove la fine della vita e dell'amore viene inferta per mano di una frangia estremista. Pensi sia una sorta di profezia?

Se ti riferisci all’escalation del terrorismo islamico delle ultime settimane, tutto potrebbe essere, anche se la storia è nata in un contesto diverso anni prima. Un tardo pomeriggio in cui mi trovavo ad attraversare Washington Square Park, ebbi la sensazione forte di essere osservata. Alzai gli occhi e mi accorsi del falco che mi stava fissando, artigliato a una transenna. Era inverno. Il guardiaparco mi disse che il falco arrivava ogni anno a caccia di scoiattoli, facilmente individuabili sul manto di neve che di solito ricopre i prati. Erano ormai diciassette anni che vivevo a New York, di cui dieci nell’appartamento dell’amico argentino che ha deciso di non di lasciare più Buenos Aires, da dove ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2010 con Il segreto nei suoi occhi. È un palazzo a due isolati da quel parco dove ho sempre passato primavere ed estati, ma della cui storia, fino a quel momento, non sapevo niente. Così passai per Internet e scoprii che, agli inizi dell’800, da campo agricolo divenne cimitero per ignoti e nulla tenenti, fino alla febbre gialla degli inizi 900, quando tutti i morti infettati vennero sepolti proprio lì, perché lontano dal centro della città. Il cimitero fu chiuso nel 1825 ma tutt’oggi, sotto l’asfalto dei viali e il manto dei prati, giacciono i corpi di oltre 20.000 defunti. Quell’inverno era già iniziata l’opera di quella che io definisco la trasfigurazione di Manhattan, grazie al sogno del sindaco di allora, Bloomberg, di trasformarla in una specie di Boston, con l’embargo di studenti nazionali e stranieri benestanti, nonché agli investitori del mattone oltrefrontiere. Gran parte dell’esercito pacifico di creativi, che sino a quel momento aveva costituito uno dei tratti personali della città, fu costretto a migrare nei quartieri di Brooklyn, Queens, Bronx, inseguiti dal mercato immobiliare, esattamente come la macchia nera protagonista di uno degli episodi di Twilight, inghiotte i bagnanti di un laghetto allargandosi a macchia d’olio. I locali e i negozi simbolo incominciarono a chiudere uno dopo l’altro. Un reato a cui si continua ad assistere senza poter fare niente. Dalla Cina, nel frattempo, stava arrivando la minaccia dell’influenza suina. Ho pensato all’incontro con il falco come a un segno. “Vogliono farci fuori tutti” è stato il pensiero, veloce, che ha dato inizio a questa storia che però non si basa solo su congetture sulla mancanza di scrupoli del potere, ma principalmente sulla ormai nota solitudine che sovrasta gli abitanti di una metropoli dove le relazioni tra individui hanno vita dura, a causa della frenesia, lo stress, ma anche delle troppe distrazioni e il disimpegno. Ti accorgi che appena esci da una qualsiasi tana, corri per la strada solamente per raggiungerne un’altra.

Nei tuoi romanzi c'è New York, la città dove vivi. Pensi che ispiri ancora artisti e scrittori?

Nei tuoi romanzi c'è New York, la città dove vivi. Pensi che ispiri ancora artisti e scrittori?

Suppongo rimarrà sempre una forte fonte d’ispirazione, perché è comunque la città dove affluiscono tutti i popoli del mondo, dandole mille volti.

Il tuo ultimo romanzo, che ancora deve essere pubblicato, è invece ambientato in Sicilia, a Sciacca. Come sono nate le sue pagine?

Il mistero della morte è un’idea ricorrente sin da quando ero bambina. Quando capita di parlarne, sono quasi tutti convinti che il modo migliore di andarsene sia nel sonno. Ma siamo proprio convinti che il mondo onirico possa veramente estraniarci e, in qualche modo, proteggerci da un momento così delicato e fondamentale della vita? Ho fantasticato sugli scenari possibili del viaggio verso la morte. La protagonista è una nobildonna in età avanzata che va a riposare dopo aver pranzato, sperando di sentirsi meglio al risveglio. Avevo bisogno di una scenografia intima. Pochi elementi semplici e fondamentali, come solo la natura può dare. E così sono arrivata su una spiaggia di Sciacca. È la descrizione di un sogno lungo quanto le memorie di una vita e le incognite di un momento del tutto nuovo, sospeso tra dimensioni.

Ispirazione o tecnica. Cosa conta nella scrittura?

Entrambe. La prima fa parte della quotidianità, ma solo per chi, oltre a dimenarsi nella vita, trova anche il tempo di fermarsi a farsi delle domande e a osservare. La seconda aiuta a modellare quello che è già dentro lo scrittore, e che non si può acquisire semplicemente frequentando un corso. Narratori si nasce.

La scrittrice Renata Bovara (Foto: Renato Zacchia)

Quali sono le letture che ti hanno formato da giovane e quelle che oggi ti appassionano?

Sono tante le fonti da cui si attinge. Da giovane contava più la trama che lo stile. C’è la curiosità di chi sta scoprendo il mondo. Valevano quindi sia le cronache o le testimonianze dei giorni di allora nella città in cui sono nata, Milano, sia le storie dove il tempo si fermava in una dimensione completamente diversa, tipo I malavoglia, di Verga. Ho sempre amato le biografie, specialmente di compositori di musica classica e artisti. La storia. Tra i libri che mi sono rimasti dentro, Il tempo degli assassini (Henry Miller), L’insostenibile leggerezza dell’essere (Kundera), Jane Eyre (Charlotte Bronte), L’amante (Marguerite Duras), La marchesa (George Sand), L’amore ai tempi del colera (Marquez), Lettera a un bambino mai nato (Oriana Fallacci), Le affinità elettive (Goethe), Il tè nel deserto (Paul Bowles), Nausea (Jean Paul Satre), L’amante di Lady Chatterly (D.H. Lawrence), e le short-stories di Jorge Louis Borges.

Scrivere romanzi e sceneggiature. Quali sono le differenze in termini di stili e tecniche?

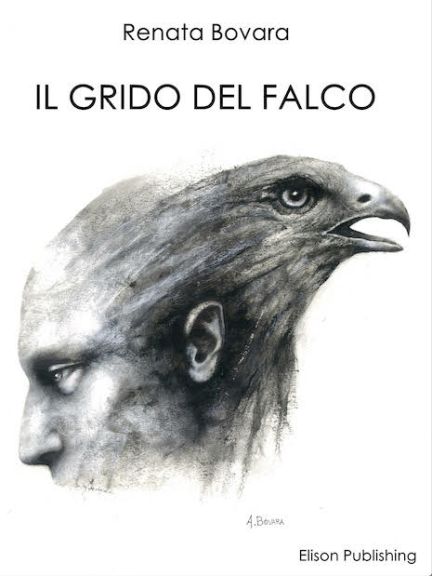

La sceneggiatura è frammentata nelle descrizioni dei luoghi, delle azioni e dei dialoghi. Non c’è prosa. Ogni scena deve risultare chiara al regista, che poi la svilupperà in immagini. Ho scritto delle sceneggiature in inglese, tra le quali un cortometraggio girato a Roma nel 2010, Femme O’ Masque, e Sands, per cui ho firmato un contratto con un produttore francese. I romanzi invece sono in italiano, poiché devo avere completamente padronanza della lingua per muovermi su quei fogli con le parole, sono come i colpi di pennello di un pittore. Poi ci sono i soggetti per racconti illustrati, ideati con mio fratello Andrea, pittore e illustratore. Gli esordi sono stati con le recensioni di musica su un quotidiano di provincia, ma forse anche molto prima, quando la mia insegnante di matematica continuava a consigliare a mia madre di farmi sviluppare la passione e il talento per lo scrivere, invece di perdermi tra i numeri, o quando, a sette anni, scrissi la mia prima storia, intitolata Il conte e il diamante nero.

Che ruolo assegni alla scrittura? Se Renata non fosse una scrittrice, cosa sarebbe?

È importante, specialmente nei momenti di blocco totale, quando capisco di non essere me stessa e non so come uscire dal buco. Se non fossi scrittrice, continuerei lo stesso a sognare e a trasbordare in altre storie, magari spiegate direttamente attraverso delle immagini o dei colori.