Milano sta cambiando pelle, ancora una volta. Non è solo l'Expo, è un'energia che percepisci immediatamente, percorrendo le sue strade. Non c'è bisogno dunque di un pretesto (anche se “sostanzioso” come un’esposizione universale) per eleggerla a meta di un viaggio. Alle seduzioni del Duomo, de L’Ultima cena di Leonardo, della Scala o del Piccolo, si aggiungono oggi la sua nuova skyline, che si va verticalizzando, la movida dei Navigli, la ritrovata spiaggia urbana dell'darsena, con le sorprese del suo street food. Per non dire delle sue mille manifestazioni culturali o del fascino intramontabile della moda, dietro il quale occhieggia ancora, per fortuna, la Milano delle case di ringhiera, dei cortili e dei vicoli densi di mistero raccontati da Buzzati nel suo capolavoro Un amore.

In questi giorni è uscito, per le edizioni Polaris, un libro che prova a riraccontare questa città, Milano mia. E lo fa in virtù di un’idea ad un tempo semplice e convincente: dare la parola ad una quarantina di testimoni d’eccezione, in gran parte del mondo dell’arte e della cultura, che a Milano ci sono nati o che hanno eletto questa città a loro patria d’adozione.

Il successo dell’operazione lo si deve a chi, con mano sicura, l’ha pensata e condotta in porto. Innanzitutto la “committente”, Elda Cerchiari Necchi, classe 1924, storica dell’arte con all'attivo alcuni manuali fondamentali sulla materia e insegnante al liceo classico Berchet, che ha intrecciato i suoi ricordi con quelli dei tanti amici ed ex-studenti che ha chiamato a collaborare, e poi Chiara Rosati, che si è assunta il compito non facile di riordinare tutto il materiale, arricchendolo con osservazioni personali e con alcune splendide immagini della metropoli che cambia.

Tante le parti notevoli del libro. Ad esempio, il viaggio sulle orme della Milano romantica, quella di Giuseppe Verdi, che è poi quella del Risorgimento, delle Cinque giornate, di Manzoni, Boito, Stendhal, a cui ci invita Marta Boneschi, ma anche gustosi ritratti come quello dei Gufi, ovvero Roberto Brivio, Nanni Svampa, Lino Patruno e Gianni Magni, i Monty Phyton di Milano, come li definisce Federico Pistone. Senza peraltro nascondere gli aspetti controversi delle speculazioni edilizie e della gentrification dei quartieri popolari cantati un tempo da Celentano (interessante ad esempio il paragone fra l’Isola e il Lower East Side di New York). Ogni sezione, comunque, ha le sue chicche: da Scorci del passato ad Andar per musei, da Quartieri a Personaggi, passando per Fotografia o Grandi Famiglie. Da ognuna di esse si può partire per un viaggio di scoperta, possibilmente a piedi.

Tante le parti notevoli del libro. Ad esempio, il viaggio sulle orme della Milano romantica, quella di Giuseppe Verdi, che è poi quella del Risorgimento, delle Cinque giornate, di Manzoni, Boito, Stendhal, a cui ci invita Marta Boneschi, ma anche gustosi ritratti come quello dei Gufi, ovvero Roberto Brivio, Nanni Svampa, Lino Patruno e Gianni Magni, i Monty Phyton di Milano, come li definisce Federico Pistone. Senza peraltro nascondere gli aspetti controversi delle speculazioni edilizie e della gentrification dei quartieri popolari cantati un tempo da Celentano (interessante ad esempio il paragone fra l’Isola e il Lower East Side di New York). Ogni sezione, comunque, ha le sue chicche: da Scorci del passato ad Andar per musei, da Quartieri a Personaggi, passando per Fotografia o Grandi Famiglie. Da ognuna di esse si può partire per un viaggio di scoperta, possibilmente a piedi.

Abbiamo incontrato Elda Cerchiari Necchi e Chiara Rosati nell’appartamento della prima in piazza Lima, all’ultimo piano di uno stabile affacciato sulla vita incessante di Corso Buenos Aires.

Innanzitutto, perché un nuovo libro su Milano? Non ci sono già abbastanza guide in circolazione?

E.C.N.: Sono partita dalla convinzione che una guida tradizionale, che racconta la rava e la fava di ogni monumento o via, non sia sufficiente a raccontare una città così. E forse nessuna città, nessun luogo. Questo libro è un ricettacolo di memorie, di informazioni e di storie. È una guida che si legge come un romanzo. Non prende semplicemente per mano il lettore, per condurlo in giro. Ha rispetto per lui e al tempo stesso lo spinge ad assumere un ruolo attivo, un punto di vista. E poi confesso che per me questo libro ha rappresentato l’occasione per reincontrare tante persone, compresi tanti miei ex-studenti del Berchet che hanno segnato il mio percorso di vita.

In queste pagine prendono la parola architetti, artisti, giornalisti, direttori di fondazioni culturali e musei, professionisti innamorati della loro città. Qual è stato il vostro approccio con loro?

E.C.N.: La scelta determinante è stata quella di non dire a nessuno che cosa scrivevano gli altri. Abbiamo lasciato a ciascun autore piena libertà. Questo spiega la diversità degli interventi: si va dal racconto di Valeria Montaldi, ambientato tra le vie di Porta Romana, allo sguardo prospettico di Massimo Navone, direttore della scuola Paolo Grassi, sul teatro del futuro. Passando per strade, cortili, luoghi della memoria, nomi di cui riscopriamo il significato. Chiara è stata determinante nel portare avanti il lavoro. Noi siamo simbiotiche: io ho un’esperienza quasi centenaria, lei una sensibilità molto sfaccettata e la capacità di tradurre in realtà i sogni più impossibili. Entrambe siamo di buon carattere, ma di gusti difficili. E poi abbiamo avuto l’appoggio di un editore molto aperto, Federico Pistone, che ad un certo punto ha voluto contribuire lui stesso con un capitolo.

C.R.: Anche nel lavoro di editing abbiamo rispettato lo stile e la personalità di ciascuno. È stato un po’ anche un esercizio di psicologia. Nonché un’altra bella scoperta. Nessuna persona è uguale all’altra, anche se tutte sono accomunate dall'affetto che nutrono per Milano. Ognuna è diversa. E ognuna è capace di sorprenderti.

Che Milano esce da queste pagine?

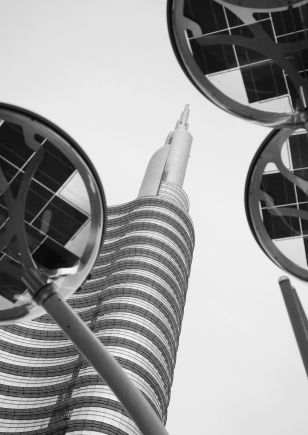

Foto: Chiara Rosati

E.C.N.: Milano è una sintesi dell’Italia e perciò è una Wunderkammer, una “camera delle meraviglie”. Non è solo la città dell’arte, non è solo la città della scienza o dell’industria. Racchiude mondi, paesaggi e sfaccettature diverse, naturali e artificiali. Prenda il Duomo: è una sintesi d’Europa, è esso stesso una Wunderkammer. La definirei una visione non gotica quanto piuttosto neogotica, in nessun’altra cattedrale d’oltralpe ci sono tutte quelle guglie.

E i milanesi? Lei in una sua intervista ha ricordato che neanche Sant’Ambrogio era milanese, le sue origini erano tedesche. Tuttavia certe dichiarazioni del governatore della Lombardia Maroni non fanno propriamente pensare ad una città dell’accoglienza…

E.C.N.: Una cosa importante da dire è che qui non si chiede a una persona se è milanese. Le si chiede che cosa fa o che cosa vuol fare. È un indizio importante della concretezza di questa città e al tempo stesso della sua fortuna. La grandezza di Milano è fatta anche delle persone che vengono da fuori. Ciò presuppone proprio una straordinaria capacità di accoglienza. Anche i grandi Signori di Milano del passato si sono rivolti ad artisti non milanesi. Milano è una città cosmopolita, da sempre.

Una Milano quindi che è un po’ America, quantomeno l’America sognata da tanti italiani.

E.C.N.: Sì, una città aperta, una città che non respinge. Del resto neanch’io sono milanese di origine, essendo nata a Genova.

Vediamo allora qualche contributo. Partiamo magari dall’architettura.

E.C.N.: È un pozzo inesauribile. Ad esempio, la casa degli Omenoni, del tardo Cinquecento, chiamata così per le statue di marmo che sporgono dalla facciata e sembrano reggerla, che rappresentano i popoli “barbari” assoggettati da Marco Aurelio. Sapevo che li aveva voluti l’aretino Leone Leoni, grande scultore e incisore di medaglie di cui parla molto il Vasari, venuto a Milano all’epoca in cui la città era parte dei domini di Carlo V. Ma non sapevo la storia del cavallo di Marco Aurelio. In pratica, Leone Leoni andò a Roma e fece fare il calco in gesso del monumento equestre che si trova in Campidoglio. Poi lo ridusse in pezzi e lo fece portare, con i carri, a Milano, per collocarlo nel cortile della casa degli Omenoni, che era diventata la sua abitazione, da lui stesso ristrutturata. Una visione surreale per i visitatori di allora, questa irruzione di classicità. Inizialmente avrebbe voluto proporre a Carlo V di fare un monumento simile che lo celebrasse. Del progetto, che non poté concludersi per la morte dell’imperatore, sono rimaste delle monete. Ma Leone Leoni riuscì a mostrare questo calco al Tiziano, che così poté realizzare un ritratto di Carlo V a cavallo conforme al modello aureliano e senza dover andare a Roma. Insomma, una storia che racconta dell’ingegno e della capacità di fare delle persone che hanno arricchito questa città con le loro idee e i loro sogni.

Queste pagine ci portano alla scoperta delle vie e dei quartieri.

Foto: Chiara Rosati

C.R.: Sì, lungo percorsi che sono un po’ esplorazione, che ogni lettore può a suo modo replicare, in parte memoria. La giornalista Paola Bonini, ad esempio, parla del quartiere dove è nata, Lambrate. Era un piccolo comune inglobato nella metropoli e non aveva una nomea delle migliori. Nella sua infanzia era un quartiere operaio, e al parco, racconta, non ci si andava tanto perché cominciava a girare troppa roba. Il parco naturalmente era il parco Lambro che ospitava i festival del proletariato giovanile di Re Nudo. Poi le cose sono cambiate, è arrivato il Salone del mobile, sono arrivate le gallerie d’arte, i laboratori del coworking…

E.C.N.: Come zona Tortona, che ha avuto tre vite, scrive Roberto Monelli, dagli anni delle ciminiere al Museo delle Culture di David Chipperfield e al Museo Armani, sul sito della ex-Nestlé. Dalle case popolari all’alta moda, sempre con una notevole capacità di reinventarsi. Non sempre i giudizi sono concordi. Ad esempio sulla zona di Porta Garibaldi, sulla nuova piazza Gae Aulenti, Mario Massi e Massimiliano Sossella esprimono due punti di vista molto diversi, anche sulle scelte recenti, sui nuovi grattacieli…. Ma il bello del libro è questo, non c’è un’unica verità, ci sono visioni, prospettive. Sarà poi il lettore a farsi un’idea propria, camminando, visitando, esplorando.

Maurizio Nichetti?

E.C.N.: Persona di un’apertura straordinaria, ha scritto un contributo metà in prosa e metà in rima, delizioso. La città italiana del cinema è Roma, naturalmente, Cinecittà è lì. Ma lui attraverso i film, da Rocco e i suoi fratelli a Ratataplàn, quindi sia di altri registi importanti, che suoi, ci invita a scoprire la Milano del grande schermo.

Gianfranco Manfredi?

C.R.: Manfredi ha sorvolato sulla sua precedente attività di cantautore e si è focalizzato sul fumetto, di cui si occupa dall’inizio degli anni ‘90. Del resto Milano è la capitale del fumetto in Italia, ed i suoi antesignani sono forse i libri miniati conservati all’Ambrosiana. E Manfredi è un’autorità assoluta in materia.

Vittorio Agnoletto?

E.C.N.: Agnoletto racconta l’incontro-scontro della città con la politica, da Bava-Beccaris al ’68, passando per la Milano fascista e quella partigiana. E poi i luoghi dei Sanbabilini, i giovani di destra, e i centri sociali, come il Leoncavallo, la morte di Fausto e Iaio, il riflusso, la stagione di Tangentopoli.

C’è qualche nome che avreste voluto avere e a cui avete dovuto rinunciare?

E.C.N.: Qualcuno sì. Ad esempio Miuccia Prada, che in realtà si chiama Bianchi, anche lei mia ex-allieva. Attualmente è impegnata con la sua nuova creatura, la Fondazione Prada in Largo Isarco, così milanese e così straordinariamente internazionale, con la sua attenzione per i materiali, la terracotta, la pietra, il tutto in uno splendido complesso.

Ma qual è la Milano che voi personalmente amate di più?

E.C.N.: Amo l'inaspettato e pertanto mi stimolano le svolte e i labirinti. Provo ancora un'emozione infantile e mi attendo un'indefinibile sorpresa quando svolto da piazza della Scala a via Case Rotte: da qui posso scegliere almeno tre percorsi e questo mi dà il batticuore. Amare una città significa vederla ogni volta sotto una luce diversa e stimolante: per questo le contraddizioni tra passato, presente e futuro, che sono così importanti tra il quartiere dell'Isola e la nuova Porta Nuova, sono forse il motivo per cui non mi stancherò mai di cercare il vero segreto di Milano.

C.R.: Amo camminare per Milano con lo sguardo alto incrociando occhi, palazzi, verde e murales che altrimenti non vedrei, causa il passo veloce che caratterizza noi milanesi. Mi conquista il silenzio delle viette laterali, il fascino dei cortili nascosti dietro facciate imponenti e le vie affollate o gli spazi degradati recuperati. Un esempio? Il cortiletto di via Dante 12 e Cascina Martesana che si affaccia sul Naviglio Piccolo. La città riflette: questo è il titolo che ho dato alle mie fotografie, e questo è quanto sento il bisogno di fare di fronte a cambiamenti così radicali che coinvolgono, stupiscono e sconvolgono, più o meno positivamente, vite e relazioni, attraverso un'edilizia affascinante, ma distante dal quotidiano abitare.

Questo libro avrà un seguito?

E.C.N.: Sì. Pensiamo che in questo modo si potrebbe raccontare tutto il Paese. Ci piace guardare a questo volume come al primo mattone di quella più grande Wunderkammer che è l’Italia. Stiamo già cominciando a lavorare in questo senso. Pensando se necessario a qualche accostamento ardito. Ad esempio: il Trentino e la Sicilia. Due territori molto diversi, ma entrambi parte della nostra “camera delle meraviglie”.

Auguri per questa impresa anche da La VOCE di New York.

Elda Cerchiari Necchi, Milano Mia, a cura di Chiara Rosati, Polaris, 2015.