Il termine che indica l’armonia tra fenomeni organizzati in campi diversi ma secondo modalità simili e corrispondenti, “simmetria”, ha in sé il prefisso che, nel greco “sin” equivalente all’italiano “con”, identifica la conciliabilità, il poter stare insieme tra diversi, l’ordinata corrispondenza tra le parti di un sistema o di un ordine. L’opposto, il termine che indica la disarmonia tra fenomeni, “asimmetria”, ha in sé il privativo “a”, esprimente la negazione, che in questo caso è negazione dell’armonia, della corrispondenza, dell’equilibrio tra le parti di un sistema non più in equilibrio armonico. Nell’analisi politologica i due termini sono utilizzati per la comprensione della stabilità o al contrario dell’alterazione di un sistema politico e del rapporto tra le sue parti presupposte in equilibrio. Nelle relazioni internazionali, i due termini agevolano la comprensione delle oscillazioni espresse dal sistema internazionale rispetto a un dato ordine o punto di equilibrio dell’insieme sistemico. A poco più di quindici anni dall’apertura del nuovo secolo, molti elementi spingono ad affermare che quello del presente e del futuro prossimo venturo sarà tempo d’asimmetrie.

Diversamente da ciò che non riuscì a fare nella prima metà del XX secolo, grazie agli errori dell’idealista Wilson, il sistema internazionale riuscì a farlo, tra il 1948 e il 1989, stabilizzando su base realista i suoi rapporti interni, in un sistema simmetrico di governanza definito bipolare. I due blocchi si dotarono di meccanismi corrispondenti (NATO e patto di Varsavia, missili e testate nucleari di eguale capacità, regimi monetari basati su dollaro e rublo convertibile, Comecon e Cee/Ocse/Banca mondiale, ideologie liberale e comunista, democrazie e democrazie popolari, etc.) che, benché antitetici, seppero evitare scontro nucleare e insorgere della terza guerra, regolando nei conflitti delle periferie le loro questioni. Ambedue i contendenti condividevano l’interesse al mantenimento delle simmetrie sulle quali fondavano il rispettivo potere.

La riflessione sulle asimmetrie del XXI secolo non può non partire dalla constatazione che, con la fine dell’URSS e i conseguenti scioglimenti delle alleanze militare ed economica che essa controllava, venne a mancare il presupposto logico per l’esistenza di un qualsivoglia sistema internazionale fondato sulla simmetria tra diversi. Di fatto, dall’inizio degli anni novanta, nessun soggetto, statale o non, ha avuto la forza sufficiente per proporsi come antitesi al potere americano. Né questo, ritenendo a sé conveniente la situazione, ha inteso procedere alla riorganizzazione del sistema internazionale su base di nuova simmetria.

Un tentativo, in realtà, vi fu, con la predicazione di Bush padre, all’inizio dell’ultimo decennio del Novecento, sul “Nuovo ordine internazionale” da edificare in sostituzione del franato sistema bipolare. Tra Washington, Mosca e Parigi si aprirono tavoli e incontri nei quali fu immaginato il grande disegno del mondo unico e simmetrico, proteso verso sviluppo e democrazia. Il modello di nuovo ordine prevedeva con evidenza di fondarsi su simmetrie, la prima delle quali avrebbe dovuto essere data dalla condivisione-cogestione del progetto con l’Unione Sovietica e la sua erede la Russia. Altra simmetria implicita, il rispetto del diritto internazionale da parte di tutte le nazioni, con l’uso della forza esclusivamente temporaneo ed equilibrato, come fece in effetti in quel tempo la potenza statunitense nell’interrompere la campagna irachena una volta esaurita la missione di restaurare la sovranità kuwaitiana.

Il tempo delle simmetrie fu breve e il suo termine repentino. Il collasso dell’Unione Sovietica, e la contestuale apertura della lunga transizione dei paesi di nuova democrazia fecero ritenere che non sussistessero le ragioni che avevano fatto immaginare il “Nuovo ordine”: questo trapassò nel grande bidone della spazzatura della storia. Mentre la Russia si raggomitolava negli anni miserandi del collasso strutturale e del crollo demografico, delle povertà estreme, dell’inflazione e della deindustrializzazione, delle rapine di oligarchi e gerarchi di partito e KGB, mentre, con poche eccezioni, gli stati che avevano fatto parte dell’Unione sovietica entravano in spirali di conflitti interni anche sanguinosi, gli Stati Uniti immaginarono di poter abbandonare la Russia sul binario morto della storia. Optarono, al contempo, per l’ingresso della Cina nel gioco grande della geoeconomia e della geopolitica, attraverso le opportunità offerte dall’avviata mondializzazione dell’economia e dalla propria opzione a favore del Pacifico. Simultaneamente, nell’Europa continentale, venivano innescati significativi processi di demolizione del poco che restava del sistema simmetrico novecentesco. All’Unione Europea veniva indicato il dovere dell’assimilazione dei PECO (paesi Europa centro orientale) dentro le sue istituzioni, tanto per distruggere quel poco di Unione che si era andati faticosamente costruendo dal 1951. Alla NATO quello di far posto, sotto il proprio ombrello, non solo ai PECO ma, in prospettiva, ad alcune repubbliche dell’ex URSS: bomba ad orologeria detonata nelle crisi georgiana e ucraina tuttora irrisolte.

In un contesto influenzato dalle teorie millenaristiche, di pacificazione universale, di era dell’Acquario, circolanti nel dopo muro di Berlino, non si dimenticarono le pressioni sui due continenti arretrati, Asia e Africa, perché trovassero il modo di uscire dai ritardi per inserirsi nella grande abbuffata annunciata della mondializzazione. Alle parti islamiche di questi continenti, si propose il modello a quel punto ritenuto universale e vincente: la democrazia basata sul voto popolare diretto. Come si sarebbe presto capito, si trattava di un “tana libera tutti” che avrebbe lesionato in profondità, e fatto cedere, i pilastri delle simmetrie costruite dal sistema internazionale nella seconda parte dello scorso secolo, generando le premesse per un XXI secolo vittima di forti asimmetrie di sistema. Qualcuno, tra i tanti soggetti, ne avrebbe tratto i suoi guadagni (succede persino durante le guerre e le carestie, ad esempio ai commercianti di armi e a chi fa borsa nera) ma complessivamente il sistema ne avrebbe sofferto in termini di stabilità e prospettiva (vedansi dal 2008 i crolli della finanza internazionale, la recessione europea, la perdita di potere d’acquisto di ceti medi e lavoratori nell’intero occidente).

La prima asimmetria che si evidenzia è quella tra i rispettivi poteri di politica ed economia. Come si è visto, nel sistema bipolare l’economia stava “dentro” la politica. Non sarebbe più stato così. In casi estremi sarebbe accaduto il contrario (in Italia con Berlusconi, in Thailandia con Taksim, e aspettiamo di vedere cosa accade di Trump negli USA) ma più in generale, come ha sintetizzato Kissinger, la politica internazionale sarebbe stata comandata dagli stati, l’economia dalle multinazionali. Uno come Putin, per non sbagliarsi, li ha presi ambedue e oggi, come capo di stato, paga lo scotto al calo dei corsi delle materie prime e degli idrocarburi. Potremmo dire: che male c’è? A ciascuno il suo mestiere! Il fatto è che alla politica spetterebbe il dovere di operare per riequilibrare le storture del mercato, anche in senso redistributivo ed equitativo, essendo lo stato rappresentativo di tutti e le multinazionali solo dei loro azionisti. Se allo stato si sottrae di fatto la sua capacità di rappresentare gli interessi collettivi, gli squilibri, non solo quelli economici ma di riflesso anche quelli strategici e di sicurezza, non possono che crescere a dismisura non avendo di fronte il contropotere “pubblico” che li contenga e corregga.

Come derivato si hanno due ulteriori asimmetrie. La prima è data dal fatto che la potenza economica di una nazione non è più necessariamente collegabile alla qualità del suo regime politico. Il trionfo economico di regimi dispotici (il caso cinese è il più emblematico, ma anche quello russo non scherza), alimentato dal commercio con le nazioni democratiche, ha infranto una simmetria che, nel corso del sistema bipolare, costituiva la base del modello proposto al mondo da Stati Uniti e Comunità europea: la democrazia politica come via per il raggiungimento dello sviluppo economico. L’altra asimmetria è stata già illustrata in questa rubrica (13 febbraio, “Anche il Financial Times all’attacco delle aristocrazie del troppo denaro”), e riguarda i paradossi della redistribuzione dei surplus globali che stanno impedendo il funzionamento del mercato dei beni e servizi nel quale dal lato della domanda in pochissimi hanno troppo denaro che non riescono a spendere e ad investire, e in troppi mancano del denaro necessario agli acquisti (per dire: il reddito medio degli statunitensi, al netto dell’inflazione, è -4% sul 2000).

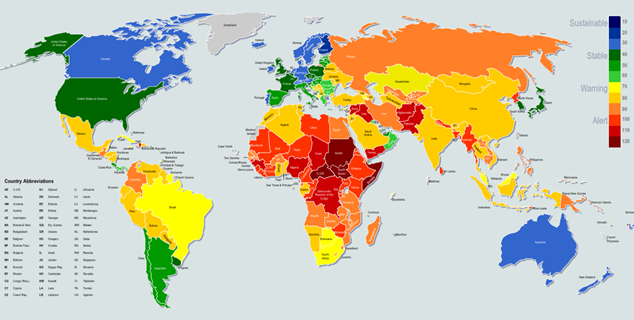

Asimmetria anche più preoccupante, per gli effetti che può assumere, è quella che riguarda la sicurezza del pianeta. La questione investe fenomeni i più disparati, dall’incontrollata proliferazione nucleare (il bottone dell’Armageddon nella simmetria della dottrina realista era co-gestito tra le superpotenze, nella consapevolezza degli altri membri con diritto di veto del Consiglio di sicurezza ONU potenze nucleari di rango inferiore), al terrorismo islamista, al riscaldamento ed inquinamento globali (12,6 milioni di morti l’anno, secondo l’ONU vengono da inquinamento), al movimento inarrestabile di persone in fuga che cercano rifugio, alla criminalità del traffico di droghe armi e umani, scarsamente controllabili nell’attuale sistema asimmetrico dei rapporti internazionali. E’ all’interno di quest’affermazione che va considerato il ritorno ai grandi numeri di vittime dei conflitti armati: se nel decennio della celebrazione bushiana del nuovo ordine internazionale i morti per guerre scendevano da 180mila (media annua del periodo 1950-1989) a 100mila, anche meglio sarebbe andata nel primo decennio del nuovo secolo con la media di vittime pari a 55mila l’anno, livello il più basso di ogni decade degli ultimi cento anni. L’eccesso di asimmetria del sistema internazionale ha poi generato la ripresa di conflitti e vittime che, nel solo caso siriano, hanno notoriamente superato il numero di 250mila.

Sono conflitti e vittime, quelli recenti, quasi esclusivamente interni alla contese in corso, per il potere politico ed economico, in paesi e società di religione islamica, dove la questione dell’asimmetria si esprime anche con più virulenza che altrove. Nella cultura che fa da sfondo a quelle situazioni, religione società e stato tendono a confondersi, rendendo indistinguibili i rispettivi campi di libertà e autonomia. Non ammettendosi poteri autonomi simmetricamente esposti, riducendo nella sharia e nei suoi dettami la regolazione di ogni fenomeno, sottomettendo al potere religioso (qualunque forma assuma) ogni altro fenomeno del sociale, si generano le condizioni per l’esplosione della violenza antisistema e per le ambizioni alla conquista di quell’unico grande potere che è rappresentato dalla figura mitologica del cosiddetto “califfato”.

Non è possibile, forse neppure auspicabile, tornare alle simmetrie del realismo: non fu tutto oro ciò che luccicò in quei quattro decenni di storia. Al tempo stesso non è concepibile che, a fronte dei problemi globali che mettono con evidenza a rischio la prospettiva di sopravvivenza del pianeta, si ritenga che, dopo un quarto di secolo di non governanza sistemica, si possa continuare ad affidare il destino del pianeta ad una sorta di grande laisser faire laisser passer che, come si è visto, non sa neppure più garantire la crescita dell’economia globale.

Una serie di coincidenze offre il percorso opportuno: la nuova presidenza degli Stati Uniti potrà rapportarsi a una leadership russa che ha ripreso autostima (sulla pelle dei diritti violati di ucraini e georgiani, nonché delle opposizioni siriane al regime di Assad), si elegge un nuovo segretario generale ONU, l’Iran sciita e più moderato nella politica e nell’economia internazionale, gli stati sono impegnati dagli accordi di Parigi sul riscaldamento globale, speranza e dialogo sono diffusi dal pontificato di Francesco. Il fatto che l’economia cinese rallenti può esso stesso risultare positivo, come segnale di moderazione alla leadership dispotica e fortemente indebitata.

La nuova presidenza americana metta mano alla conformazione del sistema internazionale, fondandola sul riconoscimento di diritti e responsabilità degli altri tre poli di potere formatasi nelle doglie del dopoguerra e del dopo Unione Sovietica: Russia, Cina e, se lo vorrà, Unione Europea (questa venga messa davanti alle sue responsabilità e scelga tra l’irrilevanza cui la condannano i ricorrenti nazionalismi, e l’opportunità di contare ancora qualcosa nella storia umana; alle frontiere occidentali e orientali la tentazione dell’irrilevanza sembra prevalere, ma è sperabile che vinca il senso di responsabilità delle nazioni spina dorsale dell’epoca carolingia e poi del Sacro impero romano d’occidente, fondatrici delle Comunità negli anni ’50) o altrimenti Germania. Se uno schema del genere, inclusivo e aperto ad Africa e Asia, riuscisse a restituire assetto simmetrico al sistema internazionale, rilanciando anche il ruolo delle Nazioni Unite, allora la lunga e dolorosa transizione dal vecchio al nuovo ordine internazionale potrà dirsi finalmente conclusa.