Da quasi due settimane viene data per imminente la caduta della città di Kobane, alla frontiera tra la Turchia e l’ex-Siria. L’inviato dell’ONU, Staffan de Mistura, ha detto che, se le truppe del sedicente califfo prendessero la città, l’esito potrebbe essere «un’altra Sebrenica», cioè centinaia se non migliaia di persone massacrate nelle loro stesse case; e ha fatto capire che, in quel caso, la responsabilità principale ricadrebbe sulla Turchia. Ankara, infatti, da una decina di giorni ha schierato le sue truppe alla frontiera, a qualche centinaio di metri dall’area dei combattimenti e, nonostante il via libera del parlamento il 3 ottobre, si rifiuta di intervenire.

Questo atteggiamento viene presentato come incomprensibile e irrazionale. In realtà, lo è molto meno se si dà un’occhiata ai presupposti geopolitici della situazione in corso.

Il primo presupposto, cruciale, è che, al centro della crisi irakena attuale, c’è l’Iran. L’Iran confinato nelle sue frontiere attuali è un’aberrazione storica, agli occhi dei Persiani: il controllo della maggior parte dell’altopiano iranico è stato la condizione necessaria per mantenere l’indipendenza del paese (con l’ancora più montagnosa Turchia, gli unici due paesi musulmani a non essere mai stati colonizzati); ma una condizione insufficiente, da sé, per tornare ad essere quella grande potenza che la Persia è stata nel corso dei secoli. Per riuscirvi, la condizione necessaria e, forse, sufficiente, è il controllo delle pianure: la Mesopotamia, ad ovest, e/o la valle dell’Indo ad est.

La posta principale di centocinquant’anni di ostilità tra l’Impero ottomano e la Persia safavide fu proprio la Mesopotamia, la valle del Tigri e dell’Eufrate. E la sua perdita definitiva, nel 1638, segnò per la Persia l’inizio di una decadenza irreversibile – di cui approfittò l’Impero moghul indiano per impadronirsi del versante orientale dell’altopiano iranico, e consolidare il controllo della valle dell’Indo.

La frontiera tra Persia e Mesopotamia è rimasta immutata dal 1638 al 2003. La guerra Iran-Irak (1980-1988) l’ha spostata più volte, per riportarla, alla fine, al punto di partenza. È invece la guerra americana del 2003 che ha rotto quell’equilibrio, e ridato fiato alle ambizioni iraniane. La cacciata dei talebani dall’Afghanistan, due anni prima, aveva già allontanato il loro principale nemico orientale, il Pakistan (che si considera successore dell’impero moghul) dalle sue frontiere.

In questa luce, il rifiuto di Ankara di consentire all’US Air Force l’uso della base d’Incirlik, nel 2003, acquista un significato ben diverso da quello – pacifista e pro-europeo – che i seguaci di Chirac gli vollero dare allora.

Il ritorno dell’Iran in Mesopotamia, ancorché indiretto, è un incubo non solo per l’Arabia Saudita, ma anche per la Turchia. Fu dopo il 2003 che fu scatenata la macchina del terrorismo suicida: né in Afghanistan, né in Irak vi erano mai stati attacchi suicidi prima di quell’anno; nel 2008, in Afghanistan, ve ne furono 239 e, nel 2005, 478 in Irak. E la serie continua ancora oggi.

Il ritorno dell’Iran in Mesopotamia, ancorché indiretto, è un incubo non solo per l’Arabia Saudita, ma anche per la Turchia. Fu dopo il 2003 che fu scatenata la macchina del terrorismo suicida: né in Afghanistan, né in Irak vi erano mai stati attacchi suicidi prima di quell’anno; nel 2008, in Afghanistan, ve ne furono 239 e, nel 2005, 478 in Irak. E la serie continua ancora oggi.

La Turchia ha tentato dapprima un approccio assai diverso. La politica lanciata dall’allora ministro degli Esteri del governo Erdoğan, Ahmed Davutoğlu, si basava sul principio “zero problemi con i vicini”, e mirava ad una maggiore penetrazione del paese nell’area mediorientale usando, come teste d’ariete, l’islam e la spettacolare crescita economica che si stava apprestando. Un’economia circa tre volte superiore, e l’instabilità perdurante in Irak, avrebbero persino potuto spianare la strada a un nuovo clima di cordialità con l’Iran, con le redini in mano ad Ankara.

Oggi, il meno che si possa dire è che la politica di “zero problemi con i vicini” è fallita miseramente. L’indefettibile sostegno a chiunque combatta il regime pro-iraniano in Siria, e la ripresa delle ostilità contro la popolazione curda segnalano il ritorno alla politica tradizionale pre-Erdoğan. Gli osservatori che imputano all’islam il comportamento attuale del governo di Ankara si sbagliano di grosso: Erdoğan e Davutoğlu, diventato Primo ministro, sembrano piuttosto ricaduti nella coazione a ripetere della vecchia Turchia “laica” e nazionalista, anticurda e antisiriana. E soprattutto anti-iraniana.

Resta da capire il perché di questa marcia indietro. Si può pensare che l’accelerazione impressa dalla primavera araba abbia alimentato ambizioni eccessive, a cui la nuova classe dirigente dell’AKP non ha saputo far fronte; vuoi per insufficienze proprie (assai evidenti), vuoi per le diverse pressioni subite: dal proprio esercito, da una parte del movimento islamista (la potente rete che fa capo a Fethullah Gülen), dall’Unione europea, e forse anche dal principale partner in seno alla NATO, non troppo contento che Ankara sviluppasse, o tentasse di sviluppare, una politica per i propri interessi.

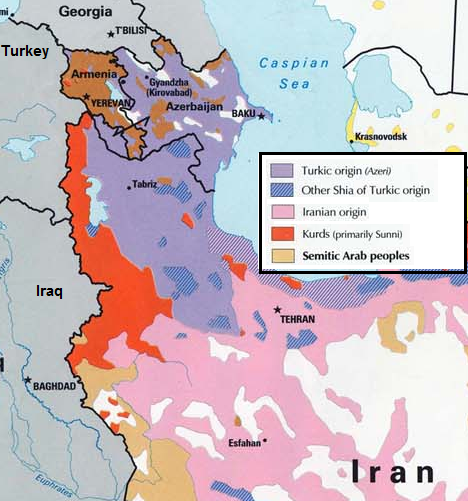

Il ritorno ai vecchi arnesi nazionalisti non promette nulla di buono. E non solo per la popolazione di Kobane, che ne sarà la prima vittima. Ma per la Turchia stessa. La scelta fatta sul campo, di privilegiare il “califfato” rispetto ai curdi, può riportare la guerra nelle strade di Istanbul e di Ankara. E può (come è già il caso) lanciare gli iraniani nel sostegno ai fratelli persiani curdi in funzione antiturca (nel qual caso, la Turchia nazionalista potrebbe rilanciare il sostegno ai fratelli turchi azeri che vivono in Iran).

Forse, solo “un’altra Sebrenica” in diretta televisiva potrebbe mettere Erdoğan e Davutoğlu con le spalle al muro. E, forse, è proprio quello che molti sperano.