Nel momento in cui scriviamo, la crisi ucraina non ha ancora conosciuto il suo epilogo sul terreno. Il suo epilogo politico, però, era scritto fin dal 2008.

Carta 1

Nell’estate di quell’anno, la Russia fece chiaramente intendere che la fase di smantellamento dell’ex-Unione Sovietica era terminata. Il presidente georgiano Mikheil Saakašvili, credendo di avere le spalle coperte dall’amministrazione americana, aveva lanciato le sue truppe alla riconquista dell’Ossezia del Sud che, insieme all’Abcasia, si era resa indipendente dalla Georgia. Mosca, che con l’Ossezia del Sud e l’Abcasia intratteneva relazioni ufficiali, mobilitò le sue truppe venendo facilmente a capo dell’esercito di Saakašvili.

Il presidente georgiano si era illuso che, sulle terre dell’ex-impero sovietico, gli Stati Uniti avessero interessi propri, o addirittura che fossero disposti a sposare gli interessi di Tbilisi. In realtà, l’unico interesse vitale degli Stati Uniti in quella zona era (ed è) frapporsi tra l’Europa e la Russia.

Di fronte alla guerra in Ossezia, l’Unione europea reagì in ordine sparso (malgrado l’unità di facciata); la Russia tracciò un limite che, essendo invalicabile in primo luogo per certi paesi europei, sollevava pure gli Stati Uniti dal gravoso impegno di attirare la Georgia nella NATO. Certo, come all’epoca della “guerra fredda”, Washington protestò, deplorò, condannò, e pure minacciò, ma l’unico atto concreto fu l’invio di un’unità da guerra del mar Nero per portare aiuti umanitari.

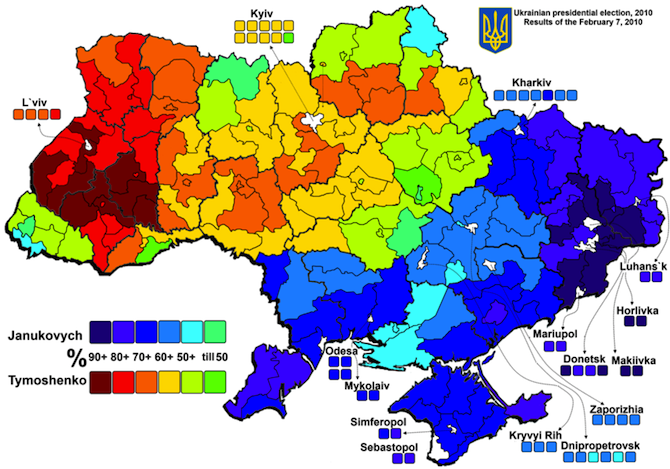

Carta 2

Abbiamo giù scritto che l’Ucraina, nei suoi confini odierni, è un patchwork di regioni che furono russe, tedesche, polacche, lituane, rutene e rumene (vedi carta 1); un’invenzione di Stalin, ottenuta grazie all’accordo con Hitler nel 1939 e confermata dall’accordo con Roosevelt nel 1945 (con l’aggiunta della Crimea, “regalata” da Nikita Chruščëv nel 1954). Esistono quindi parecchie Ucraine, e in assenza di un forte magnete unificante (qual era l’URSS ai tempi della “guerra fredda”), ognuna di esse tende inevitabilmente verso la sfera geopolitica di appartenenza; la carta elettorale delle presidenziali del 2010 (vedi carta 2) mostra bene tutte le sfumature di queste divisioni. Ma perché la tendenza si traduca in realtà, occorrono condizioni oggi inesistenti.

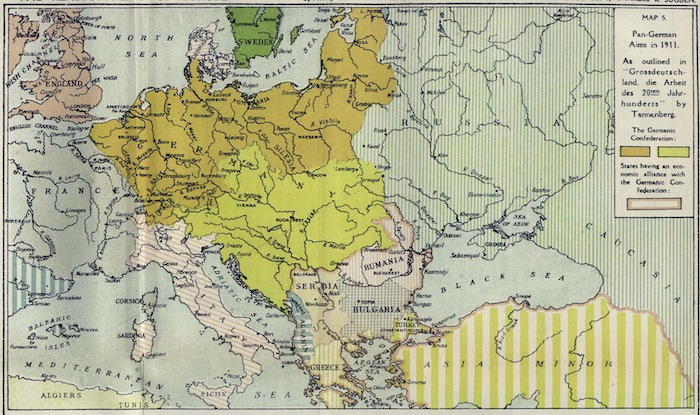

Carta 3

Non è un mistero che, per la Germania, le regioni occidentali dell’Ucraina rientrano nella propria area d’influenza geopolitica. Nel 1911, il pubblicista tedesco Otto Richard Tannenberg pubblicò una carta della Grande Germania (vedi carta 3) in cui tutta l’Ucraina attuale fino al fiume Seret (comprendente le città di Lemberg-Lviv e di Tarnopol-Ternopil), facevano parte del territorio tedesco. Nel 1918, con la pace di Brest-Litovsk, la Germania concesse l’indipendenza formale al suo protettorato ucraino, sottraendogli tuttavia le province austriache di Galizia, Bucovina e Transcarpazia. Nel 1941, quando le truppe del Terzo Reich furono accolte nelle province occidentali dell’Ucraina come un esercito di liberazione, i nazionalisti ucraini spinsero il loro entusiasmo fino a creare un esercito (forte di 80.000 volontari) e una polizia al servizio del Reich, nonché la 14a divisione delle SS, accompagnandoli con la cartina di un’auspicata “Grande Ucraina” (vedi carta 4).

Carta 4

Alla fine del 1991, con la scomparsa dell’URSS e la concomitante nascita dell’Unione europea, l’indipendenza divenne realtà. In Germania qualcuno coltivò l’inconfessato sogno che il nuovo paese si assestasse nell’orbita tedesca; ma i rischi di una mossa ufficiale in tal senso (per esempio ipotecando l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea) erano eccessivi: se la Russia era virtualmente fuori gioco (ma pur sempre con un arsenale nucleare intatto), gli Stati Uniti non avrebbero certamente tollerato un azzardo tedesco in quella direzione, e forse neppure la Gran Bretagna e la Francia. Mettendo tutti i pesi sulla bilancia, la Germania si “accontentò” allora di riportare a casa la Slovenia e la Croazia.

Oggi, la situazione è molto più definita: la Germania ha rinunciato (per ora) a attirare l’Ucraina nella propria sfera d’influenza perché il gioco non vale la candela di un conflitto con (nell’ordine) la Russia, gli Stati Uniti e alcuni dei suoi partner europei. Tanto più che l’Unione non ha la forza, né economica né politica, e tanto meno energetica e militare, per proporsi come alternativa alla Russia. In altre parole, Viktor Yanukovych (non tanto come individuo, ma come linea politica generale) non ha alternative credibili, e gli europei, come pure i russi, lo sanno.

Per proseguire sulla strada della ricostituzione dell’impero russo, anche Mosca ha interesse a smorzare le tensioni. Per riuscirci, deve offrire garanzie sia agli ucraini che ai tedeschi, ma più ai primi che ai secondi. L’idea di un’Unione eurasiatica, lanciata da Putin nell’ottobre 2011, è stata interpretata come un’offerta fatta alle correnti ucraine più europeiste di portarle in Europa sotto l’ala russa. In quello stesso mese, un accordo per la creazione di una zona di libero scambio era firmato da otto degli undici paesi della Comunità degli Stati indipendenti: Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan e, appunto, Ucraina.

Lo spettro di una riedizione della guerra del 2008 non è dunque tra le prospettive probabili; per alimentarsi, infatti, una guerra civile ha bisogno di sostegni internazionali, veri o presunti, che oggi non ci sono, neanche presunti. C’è, quella sì, una tradizione ucraina per le cause disperate: tra l’ottobre 1942 e la metà degli anni Cinquanta, i nazionalisti dell’Esercito insurrezionale ucraino combatterono prima contro l’occupante tedesco (colpevole di non aver concesso l’indipendenza) e poi contro l’Unione Sovietica, senza godere di nessun appoggio internazionale. Oggi, né la Russia né l’Europa sono disposte a consentire agli epigoni di quegli arruffapopoli scriteriati di mettersi di traverso sulla strada delle loro relazioni.