Massimo Tommasoli è l’Osservatore permanente alle Nazioni Unite di International IDEA, un organismo intergovernativo con 34 paesi membri il cui mandato esclusivo è rivolto a sostenere la democrazia nel mondo. Tommasoli è anche Direttore dei programmi globali di IDEA a supporto dei processi elettorali, costituzionali, parlamentari e di inclusione. IDEA pubblica un rapporto globale sullo stato della democrazia nel mondo che ultimamente è stato utilizzato anche dal Presidente Joe Biden. Abbiamo incontrato Tommasoli a New York, al Palazzo di Vetro dell’ONU, in occasione della Giornata Internazionale della Democrazia, celebrata dalle Nazioni Unite il 15 settembre.

Qual è lo stato della democrazia nel mondo? Il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres per la Giornata internazionale della democrazia, avverte: “In tutto il mondo, la democrazia sta arretrando” e “lo spazio civico si sta restringendo. Crescono la sfiducia e la disinformazione. E la polarizzazione sta minando le istituzioni democratiche”. Quadro proprio così preoccupante?

“Ormai da qualche anno i principali rapporti sulla qualità della democrazia, tra i quali anche quello prodotto da International IDEA, il Global State of Democracy Report, documentano una costante erosione delle istituzioni e dei processi democratici in tutto il mondo. La definizione di democrazia che utilizziamo nella nostra analisi è derivata dalla visione di un sistema politico basato sul ‘controllo popolare’ e sulla ‘uguaglianza politica’. Per noi l’essenza della democrazia è quella di essere un sistema nel quale il governo è controllato dal popolo e nel quale i cittadini sono considerati uguali nell’esercizio di quel controllo.

Questo implica che la democrazia sia molto di più che la conduzione di elezioni libere: comporta altre dimensioni, come i diritti civili e politici, quelli economici, sociali e culturali, lo stato di diritto e l’esercizio democratico del governo. Nella nostra analisi usiamo cinque attributi fondamentali catturati nel quadro concettuale del Global State of Democracy Indices per misurare la salute della democrazia in un paese: Governo rappresentativo; Garanzia e protezione dei diritti fondamentali; Controlli sul governo; Amministrazione imparziale; e Impegno partecipativo. Ogni attributo è poi articolato in una serie di sub-attributi. In base ai dati che risultano dagli indicatori, classifichiamo 173 paesi in tre categorie: democrazie (ad alta, media o bassa performance); regimi ibridi; e regimi autoritari. I nostri dati sono integrati da analisi qualitative, raccolte nel nostro Democracy Tracker che copre oltre cento paesi con aggiornamenti mensili.

Ne emerge un quadro complessivo di declino della democrazia. Non solo; ci sono indicazioni che la democrazia sia in una preoccupante stagnazione anche in paesi democratici che sarebbero altrimenti ad alta o media performance. Sono in aumento inoltre le democrazie cosiddette ‘in slittamento’ (backsliding), ovvero quei paesi democratici che sperimentano un declino in almeno uno dei sub-attributi della democrazia.

A questi dati si aggiunge la preoccupazione determinata dalla significativa crescita della frustrazione pubblica e dello scetticismo da parte dei cittadini nei confronti della leadership e delle istituzioni democratiche. Anche in quelle situazioni in cui esistono le necessarie infrastrutture democratiche, l’accesso alle istituzioni e alle opportunità varia molto a seconda delle condizioni economiche, sociali e culturali della popolazione. In società caratterizzate da crescenti disuguaglianze, larghe fasce della popolazione non si sentono rappresentate o addirittura sono escluse o marginalizzate. La partecipazione e la rappresentazione politica delle donne continua ad essere espressione di dinamiche di esclusione sociale a livello globale, nonostante i progressi registrati in alcune regioni negli ultimi decenni. Questo quadro sottolinea un bisogno urgente di rinnovamento delle istituzioni democratiche, soprattutto a fronte di una crescita delle spinte autoritarie con conseguente erosione dei processi democratici e rafforzamento dei regimi autocratici.

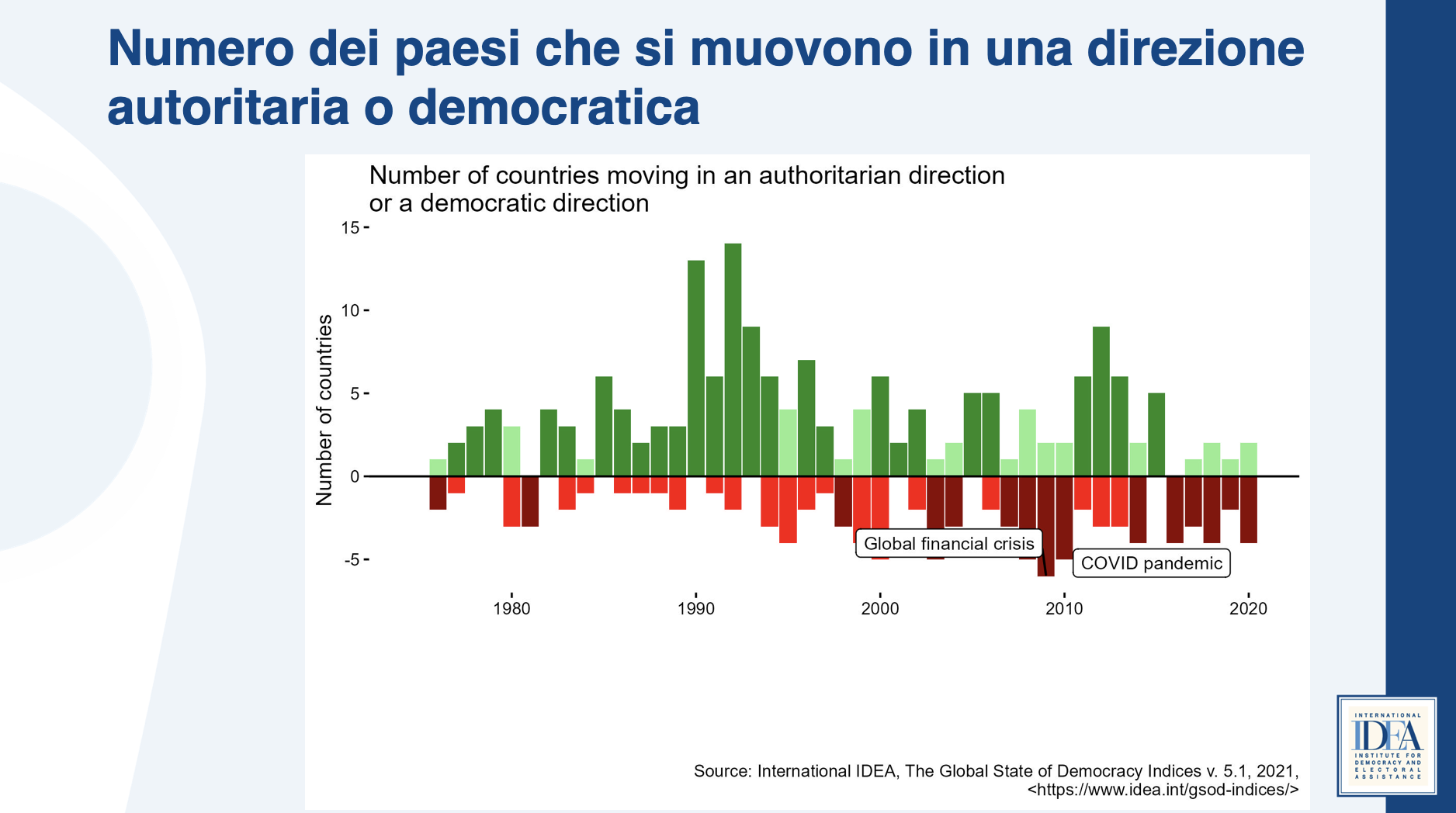

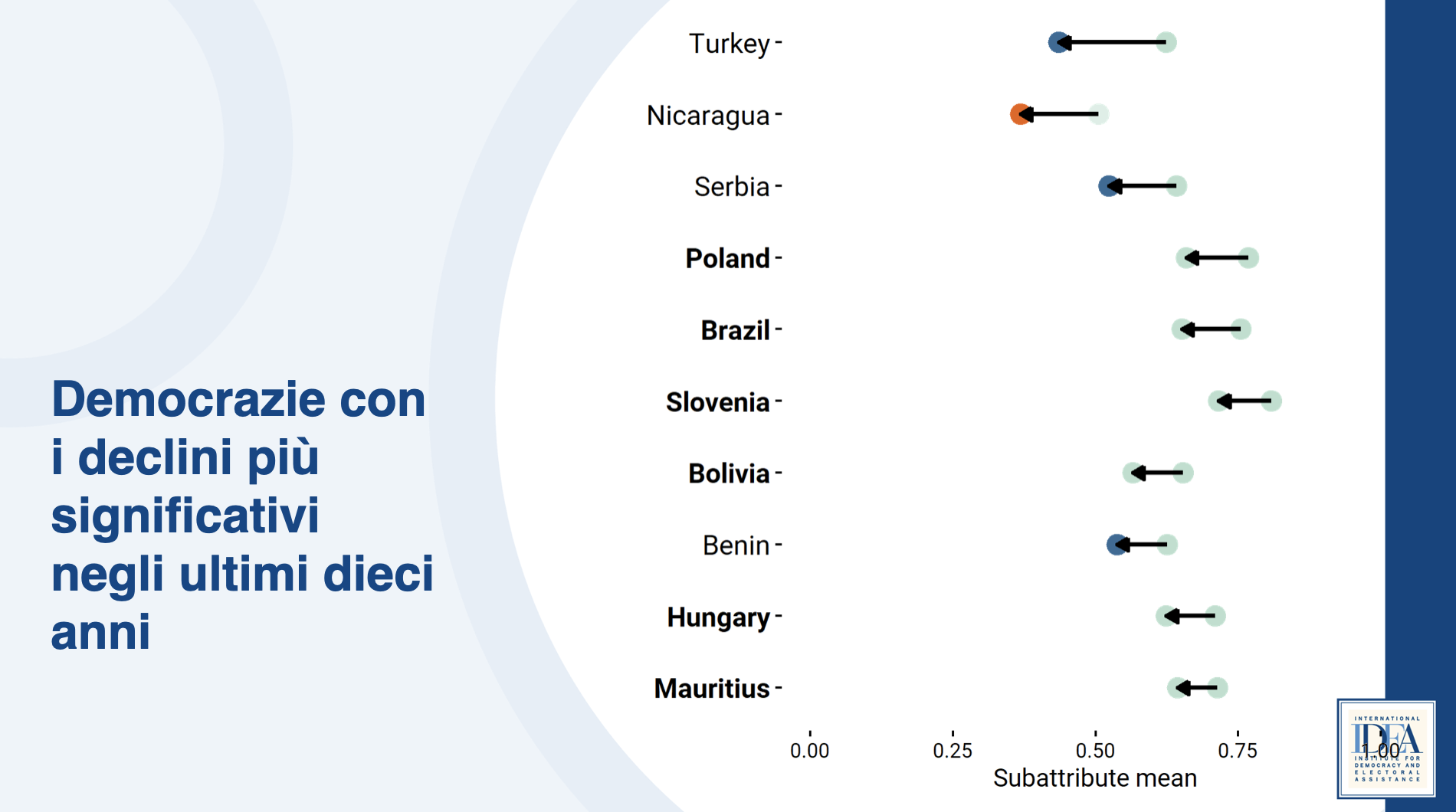

Analizziamo qualche dato. I paesi che si sono mossi in una direzione autoritaria sono più del doppio di quelli che si sono mossi verso la democrazia. Nel 2021, un quinto dei paesi coperti dai nostri indici hanno sperimentato un’erosione democratica, e solo il due per cento sta beneficiando di processi di democratizzazione. Nello stesso tempo, tendenze di backsliding democratico si notano anche in paesi che avrebbero altrimenti buoni indicatori. In effetti, negli ultimi cinque anni, la qualità della democrazia in quei paesi è stata più o meno stagnante. Il numero delle democrazie nel 2021 – 104 – era lo stesso registrato nel 2020; questo corrisponde a un virtuale mantenimento degli stessi livelli del 2011, quando erano 102. Il fenomeno del backsliding sta aumentando. Tra il 2020 e il 2021, il numero delle democrazie in slittamento è aumentato del 43 per cento. E nessuno dei paesi che erano in backsliding nel 2020 ha invertito la tendenza nel 2021.

Nello stesso tempo sono sempre più evidenti tendenze autoritarie. Nella nostra analisi, 16 democrazie mostrano segni di erosione rispetto alle 12 di dieci anni fa, con un aumento del 33 per cento. E i paesi con regimi autoritari non mostrano segni di miglioramento; al contrario, peggiorano le proprie condizioni. Innanzitutto, il loro numero aumenta: mentre nel 2020 erano 46, nel 2021 sono 49. E di questi 9 – quasi un quinto – hanno valori declinanti in almeno un sub-attributo.

La stagnazione della democrazia è illustrata dal fatto che tra il 2000 e il 2021 i valori dei cinque attributi impiegati nel nostro quadro concettuale non sono significativamente migliorati, mantendosi – su una scala da 0 a 1 – su valori medi. Ad esempio, negli ultimi vent’anni l’attributo Governo rappresentativo è passato globalmente da un valore di 0,53 a 0,55; Amministrazione imparziale ha mostrato un leggero miglioramento da 0,46 a 0,48; mentre gli altri sono rimasti sostanzialmente invariati, con Diritti fondamentali attestato a 0,58, Controlli sul governo a 0,56 e Partecipazione della società civile a 0,56.

Un diffuso senso di frustrazione è mostrato dai risultati della World Values Survey, che indicano un declino dell’importanza percepita della democrazia. Più della metà del campione pensa che un regime democratico sia ‘molto buono’, meno della metà ritiene che la democrazia sia importante. Tanto la fiducia nel prossimo che quella nei governi sono in notevole declino.

In questo contesto, per ricostituire la fiducia nei modelli di governo democratici è essenziale un rinnovamento del contratto sociale, vale a dire l’accordo implicito tra governi e popolazioni su ciò che ognuno deve all’altro. In un mondo che cambia rapidamente, è indispensabile ripensare questioni fondamentali sulle aspirazioni da parte dei cittadini rispetto al loro agire nelle rispettive comunità politiche, sulle aspettative che hanno nei contronti dei leader e su come e quanto siano disposti a impegnarsi attivamente nelle istituzioni economiche, politiche e sociali.

In un recente vostro rapporto, avete messo in risalto i passi indietro che la democrazia sta avendo negli USA. Anche il Presidente Biden ha citato l’analisi di IDEA durante il Vertice sulla Democrazia. Quali sono le cause principali dello stato di salute precario per non dire peggio della democrazia americana?

“I dati che abbiamo pubblicato l’anno scorso, aggiornati al 2020, indicavano gli Stati Uniti tra i paesi ad alto grado di performance democratica, con valori elevati in 13 dei 16 sub-attributi che usiamo nella nostra analisi. Alcuni aspetti, tuttavia, presentavano criticità importanti rispetto a variabili quali ‘Suffragio inclusivo’, ‘Diritti sociali e uguaglianza’, e ‘Parlamento efficace’. In effetti, i peggioramenti della qualità della democrazia negli Stati Uniti tra il 2017 e il 2021 sono stati tali da classificare il paese come un sistema politico che sta patendo un backsliding democratico, fatto ricordato anche dal Presidente Biden al Vertice sulla Democrazia. Rispetto al 2016, la variabile ‘Controlli sul governo’ ha subito un declino del 12 per cento, al pari della libertà di espressione e della libertà di associazione e di assemblea.

Un altro elemento di grande criticità, che si è palesato nelle ultime elezioni presidenziali del 2020, è costituito dalle accuse non provate di frodi elettorali avanzate dall’allora Presidente Trump, volte a screditare l’autorità, l’indipendenza e la credibilità dell’amministrazione delle elezioni nel paese. Al cuore delle contestazioni sono state alcune tecnicalità, quali il voto postale, che hanno reso più sicuro l’esercizio del suffragio durante la fase più acuta della pandemia. Tali contestazioni, minando la fiducia dei cittadini nei processi elettorali, sono un fatto di grande gravità, anche alla luce dell’occupazione violenta di Capitol Hill del gennaio 2021, giustificata dai pro-Trumpiani in ragione di quelle supposte frodi, che non sono state poi provate. Successivamente vari stati ad amministrazione repubblicana, i cui uffici elettorali avevano rifiutato di contestare i risultati delle elezioni, hanno operato un sistematico ricambio dei responsabili amministrativi delle elezioni che avevano certificato i risultati del 2020. I nuovi funzionari saranno presumibilmente più sensibili alle pressioni delle parti più estreme del partito repubblicano. Questo non fa presagire niente di buono nella prospettiva dei prossimi appuntamenti elettorali. Non si tratta di un fenomeno isolato. In altri paesi dell’emisfero, come in Messico e in Brasile, l’attacco all’indipendenza delle amministrazioni elettorali è un tema ricorrente nei discorsi di leader populisti che mettono in discussione risultati a loro non favorevoli.

Le sfide poste alla qualità della democrazia statunitense sono ancora molto attuali. Il conflitto sui risultati delle elezioni del 2020 è solo il sintomo di una profonda crisi di un sistema politico che ha sperimentato un deterioramento del supporto alla democrazia, come dimostrato dal peggioramento degli indicatori sulle libertà civili, sull’integrità dei media e sull’efficacia dell’azione parlamentare a partire dal 2015. Tutto ciò è anche il risultato di una trasformazione dei partiti politici nel paese, e soprattutto del cambiamento profondo del partito repubblicano, che ha mutato il proprio profilo di formazione conservatrice campione di politiche economiche liberiste e di misure di deregulation, a favore di posizioni populiste assai più estreme, in alcuni casi influenzate dalla disinformazione, che hanno talvolta giustificato teorie cospirative, isolazioniste sul piano delle relazioni internazionali, nativiste e suprematiste bianche.

Problemi endemici della democrazia americana (che, nonostante tutto, ripeto, è un sistema politico ad alta performance democratica) sono il cosidetto ‘gerrymandering’, cioè la manipolazione dei distretti elettorali attraverso una ridefinizione dei loro confini per favorire un partito piuttosto che l’altro; la soppressione di voti attraverso l’applicazione sistematica di tattiche formalistiche; e quello che potremmo definire un peso sproporzionato di minoranze, a partire dal meccanismo della distribuzione dei seggi in Senato su base statale invece che in base alla popolazione, oppure il meccanismo dei grandi elettori per le elezioni presidenziali che consente la vittoria di un candidato anche nel caso in cui questi non abbia in realtà conseguito la maggioranza del voto popolare. E va osservato che, soprattutto a livello locale, anche il partito democratico ricorre ad alcune di queste tattiche, come il gerrymandering, per assicurasi un numero più alto di seggi nelle legislature statali e nel Congresso federale.

Un altro problema della democrazia americana è rappresentato dalla polarizzazione dei media. È un fenomeno in crescita destinato a restare con noi a lungo, come la manipolazione dell’opinione pubblica attraverso pratiche di disinformazione ha dimostrato a proposito dell’azione governativa in materia di lotta al Covid-19, creando realtà alternative e minando la credibilità delle misure di intervento di sanità pubblica fondate su posizioni scientifiche, attraverso l’introduzione di un regime di ‘fatti alternativi’. La polarizzazione dello spazio di dibattito pubblico non solo confronta – spesso in maniera distorta – opinioni politiche divergenti e contrapposte, ma arriva anche a mettere in discussione i fatti nudi e crudi che dovrebbero essere alla base delle scelte di politica pubblica. Il futuro della democrazia americana dipenderà sempre più dalla possibilità di superare queste fondamentali divergenze, non tanto sull’interpretazione dei fatti, ma sulla stessa natura fattuale di elementi e dati che corroborano scelte politiche necessarie su questioni divisive, come ad esempio le politiche sull’immigrazione, le normative che regolano la salute riproduttiva e in particolare l’aborto, le misure di lotta alla criminalità e in generale le politiche rivolte a ridurre le crescenti disuguaglianze”.

Poi Biden, solo pochi giorni fa, in un discorso ha affermato che Trump e chi appoggia il MAGA movement rappresentano un pericolo per la democrazia. Ha ragione lui? Cosa succederà dopo le elezioni di Novembre se saranno di nuovo contestate? Ma potrebbero veramente spalancarsi negli USA le porte di una nuova guerra civile come qualcuno ha già adombrato?

“Le azioni dell’allora Presidente Trump in occasione dei fatti di Capitol Hill sono oggetto di un’inchiesta parlamentare che, ne sono certo, accerterà le responsabilità in merito a quello che è stato forse il più grave attacco alle istituzioni democratiche nella storia degli Stati Uniti. Detto questo, i timori espressi dal Presidente Biden su una ulteriore radicalizzazione della competizione politica fino a travalicare le regole della civile convivenza vanno interpretati a mio avviso come una forma di allerta precoce che pone l’accento su un rischio concreto. Non certo rappresentato da una possibilità di guerra civile, che resta un’ipotesi infondata, ma forse nei termini di una possibile intensificazione delle tendenze che abbiamo osservato nel recente passato a mobilitare – direttamente o indirettamente – gruppi di militanti organizzati per contestare i risultati delle elezioni. Il rischio immediato è che si creino le condizioni perché tale contestazione sfoci in atti violenti. Esiste però un aspetto più subdolo, ed è il rischio di minare la credibilità del processo elettorale nel suo complesso. In realtà l’esperienza ci insegna che la credibilità e l’integrità dei processi elettorali saranno fondamentali per garantire non solo l’accettazione dei risultati post-voto, ma soprattutto per legittimare le istituzioni democraticamente elette e in definitiva per rinforzare il dialogo tra forze politiche che, per quanto possano essere tra loro diverse, devono condividere la volontà di contribuire al bene comune. Questo aspetto è un requisito essenziale per attuare un vero processo rigenerativo della qualità della democrazia americana.

E in Italia? Come è lo stato di salute della nostra democrazia?

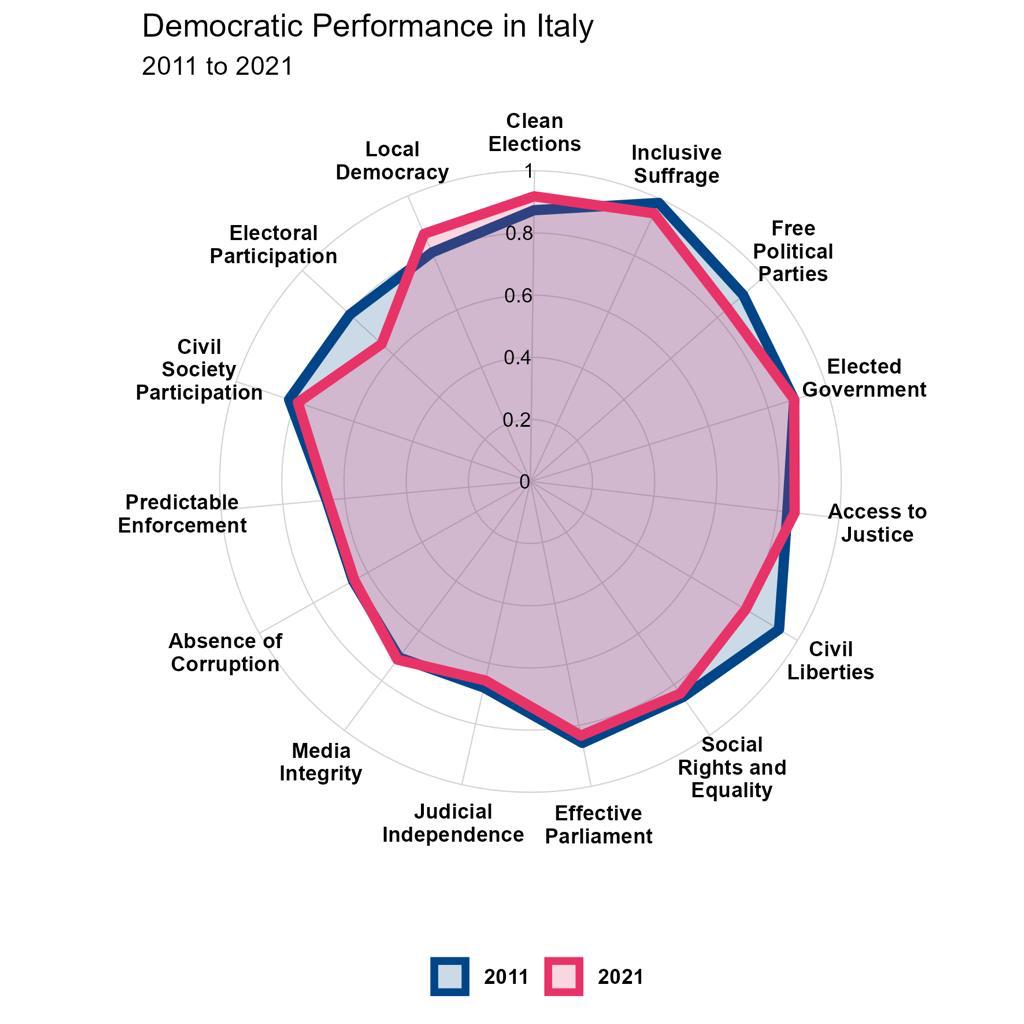

“Tra i molti problemi che incidono sulla qualità della democrazia in Italia, ricorderei la crisi della rappresentanza che ha portato ad allargare la frattura tra cittadini e le istituzioni della democrazia rappresentativa, con una progressiva erosione della credibilità dei partiti politici e della loro classe dirigente. Ciò ha portato all’emergere e affermarsi di forze anti-sistema, il cui successo è stato direttamente proporzionale alla loro percezione da parte del corpo elettorale come soggetti nuovi e non compromessi con il precedente sistema, con i suoi bizantinismi, con la sua autoreferenzialità e con le pratiche corruttive diffuse che hanno marcato la stagione di Mani Pulite. In definitiva, i partiti si sono sempre più trasformati in macchine elettorali, con basso tasso di democrazia interna, con una forte impronta personalistica incentrata sul leader carismatico di turno e con una debole propensione a produrre maggioranze stabili e a realizzare programmi di governo di medio o lungo respiro. E questo in un paese in cui la volatilità dei governi è proverbiale. Quando la Regina Elisabetta II è venuta a mancare, mentre era abbastanza agevole indicare il numero dei Presidenti della repubblica degli USA o il numero di Papi che aveva incontrato, pochissimi sono stati in grado di ricordare quanti Presidenti del consiglio dei ministri italiani abbia ricevuto.

La percepita mancanza di responsabilità da parte degli eletti nei confronti degli elettori è un altro fattore che incrina la fiducia nelle istituzioni e indebolisce il senso della partecipazione elettorale, complice anche una serie di leggi elettorali che hanno attribuito sempre più potere alle segreterie di partito nella effettiva selezione dei candidati e in definitiva degli eletti. A questo elemento non è estranea una crescita importante del fenomeno dell’astensionismo elettorale, sintomo di una disaffezione alla politica nel momento in cui i cittadini non ritengono che le proprie priorità siano adeguatamente riflesse nell’offerta politica proposta.

Un altro aspetto di fragilità della democrazia in Italia, individuato fin dalla fine degli anni novanta, è la scarsa indipendenza del sistema dei media e la loro capacità di influire sulla formazione dell’opinione pubblica in un sistema nel quale i mezzi di comunicazione di massa, soprattutto la televisione, continuano a svolgere un ruolo importante nei confronti di fasce chiave dell’elettorato. Anche il sistema parlamentare, che – al di là delle formule giornalistiche sul superamento della Prima Repubblica – è tuttora vigente, è in crisi a causa di un ricorso eccessivo (secondo alcuni un abuso) alla decretazione di urgenza. Mentre questa tendenza può essere giustificata in situazioni di effettiva emergenza – come nel caso della pandemia – andrebbe ricondotta alla sua dimensione di eccezionalità, per non sbilanciare il rapporto tra potere esecutivo e legislativo.

Questo quadro ha sulla vita politica italiana l’effetto di vivere in un clima di campagna elettorale permanente. Chi governa risponde non a priorità derivanti da una visione strategica, ma a stimoli determinati dalla cronaca, basandosi spesso su sondaggi di opinione al fine di catturare e cavalcare l’onda dell’emozione popolare più ampia, inseguendo temi di forte presa sull’elettorato, tendenzialmente divisivi, come le crisi dell’immigrazione e il problema della sicurezza sul territorio. In definitiva, la polarizzazione del dibattito politico riassume bene l’insieme di criticità che ho provato a riassumere”.

Siamo alla vigilia di elezioni politiche italiane in cui, almeno secondo i sondaggi, a prevalere dovrebbe essere una coalizione di centrodestra che ha in testa un partito erede di quello fascista. Con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, sarebbe la prima volta che nella Repubblica nata dall’Antifascismo, il partito con “la fiamma” nel suo simbolo esprimerà il presidente del Consiglio. La vittoria annunciata di Fratelli d’Italia insieme a Lega e Forza Italia, dovrebbe seriamente preoccupare per la tenuta della democrazia in Italia o semmai riaffermare la forza del valore dell’alternanza al potere?

“L’alternanza tra forze politiche di opposizione e di governo è un elemento essenziale della democrazia. Non parlerei tuttavia di alternanza nel caso della coalizione di centro-destra che guida nei sondaggi pre-elettorali in Italia. In effetti, una parte consistente di quella coalizione – composta da Lega e Forza Italia – è stata al governo durante questa legislatura e non può quindi, se non a costo di una certa reticenza su misure che hanno appoggiato sia partecipando attivamente al governo che votando a favore in aula, presentarsi come vera forza di opposizione. Diverso è il discorso per Fratelli d’Italia, un partito che è stato all’opposizione per l’intero arco della presente legislatura. Va tuttavia sottolineato che anche quel partito non può certo presentarsi come forza anti-sistema, sia perché i suoi esponenti sono stati al governo in precedenti legislature, sia perché una parte significativa dell’attuale classe dirigente è stata cooptata da forze alleate che hanno sostenuto uno o più governi succedutisi nell’attuale legislatura.

Più in generale, la tenuta della democrazia in Italia dipende da vari fattori. Innanzitutto, dal radicamento di una cultura democratica nel paese, dal quale deriva l’impegno e la partecipazione della popolazione per l’esercizio della propria sovranità e per il controllo delle istituzioni democratiche. Poi dalla forza e solidità di tali istituzioni, e includo in questa definizione anche i partiti politici, intesi come organizzazioni che svolgono una fondamentale funzione di raccordo tra Stato e cittadini, articolando le istanze politiche di individui, comunità e movimenti in programmi concreti di politica pubblica. Infine, dalla capacità e qualità di leadership di coloro che guidano tali istituzioni, soprattutto quelle che assicurano l’esercizio efficace e puntuale delle funzioni di garanzia ad esse attribuite dall’attuale ordinamento costituzionale.

In Italia, come in altri paesi europei (si pensi alla Svezia e all’affermazione degli Sweden Democrats [SD-Sverigedemokraterna], forza nazionalista conservatrice anti-Islam, anti-immigrazione, euroscettica di estrema destra), stanno guadagnando consenso formazioni politiche che mantengono un rapporto ambiguo con tradizioni e movimenti politici antidemocratici e autoritari che hanno tragicamente segnato il secolo scorso. Queste ambiguità vanno risolte in maniera inequivocabile. Ugualmente importante è che queste forze non indulgano a perseguire politiche xenofobe e discriminanti, che rischiano di mettere in discussione l’adesione dell’Italia ai principi di democrazia, difesa dello stato di diritto e dei diritti umani che il paese ha affermato nell’intera sua storia repubblicana”.

Lo stato della democrazia in Europa: nel Vecchio continente, la democrazia sta meglio o peggio che in America?

“In alcuni paesi europei le cose vanno peggio che negli USA. Mi spiego: per molti aspetti – e penso soprattutto all’esperienza dell’Unione Europea – le democrazie europee hanno fatto tesoro delle terribili lezioni della prima metà del XX secolo, con due guerre mondiali che hanno segnato la vita di intere generazioni, e si sono convintamente impegnate a sostenere un progetto di pace e integrazione fondato sui principi della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto. Certamente più che negli USA, in Europa si è affermato un modello di Stato sociale che ha rappresentato un punto di riferimento per altre regioni del mondo. Purtroppo questo modello è entrato in crisi proprio nel momento in cui, in altri continenti, si è affermata la necessità di costruire delle piattaforme di protezione sociale, ispirate proprio dalle esperienze più efficaci di Stato sociale maturate in molte democrazie liberali europee, per far fronte alle conseguenze, soprattutto sulle fasce più vulnerabili di popolazione, delle molteplici crisi in atto. A tale situazione hanno contribuito fenomeni di portata epocale, come le spinte migratorie dall’Africa subsahariana e settentrionale, dal Medio Oriente e dai paesi a Oriente dell’Europa, che sono di complessa gestione. In molti paesi europei movimenti xenofobi, razzisti, nazionalisti e populisti hanno sfruttato con successo i sentimenti di paura e di ansia determinati da simili flussi. Essi hanno anche fatto leva sulle conseguenze economiche e sociali determinate da una serie di crisi globali che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni, a partire dalla crisi finanziaria per passare attraverso il dramma della pandemia, fino all’impatto della guerra di invasione della Russia in Ucraina e delle guerre in Libia, in Siria, in Iraq e in Afghanistan. Ciò ha influito sull’affermazione di spinte illiberali in paesi come l’Ungheria e la Polonia, nei quali sono stati messi in discussione i delicati pesi e contrappesi esistenti in ogni sistema democratico, ad esempio minando l’indipendenza della magistratura oppure riducendo lo spazio civico per l’esercizio di diritti fondamentali, come le libertà di espressione, di associazione e di assemblea. A tutto questo va aggiunta la sensazione che la lotta alla corruzione non sia veramente concepita come dovrebbe essere, cioè come un fattore essenziale per ricostruire la fiducia dei cittadini nell’azione delle istituzioni pubbliche. Ma non dispero che all’interno delle democrazie in backsliding, a patto che queste mantengano le caratteristiche di sistemi politici aperti, forme di cittadinanza attiva e di impegno civico consentano di utilizzare le grandi risorse di capitale umano esistenti e gli spazi politici residui per difendere e rivitalizzare le infrastrutture democratiche”.

Concludiamo con il celebre aforisma di Winston Churchill sulla democrazia: “È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora.” Ha ancora valore? Resteremo in attesa che la Cina diventi la maggiore potenza mondiale e che con il sorpasso economico e strategico arrivi di conseguenza anche la sostituzione della democrazia con regimi autoritari di stampo cinese, oppure la democrazia inventata dall’Occidente avrà ancora un futuro?

“Il pensiero di Churchill su questo tema è ancora attuale. Non esiste un sistema perfetto di governo, ma certamente quelli fondati sui principi democratici sono stati in grado di assicurare un livello di sviluppo economico e sociale che non erano mai stati sperimentati prima nella storia dell’uomo. Non mi riferisco qui a un particolare modello di democrazia, ma a quella concezione ampia che ho introdotto all’inizio parlando dello stato della democrazia nel mondo. Rientrano in quella definizione anche innovazioni, tradizioni e modalità sperimentate in altri contesti culturali rispetto a quello occidentale e che fanno parte a pieno titolo del bagaglio delle tradizioni democratiche.

C’è chi parla, a fronte di un autoritarismo in crescita, di una pretesa maggiore efficacia del modello di sviluppo seguito in un paese come la Cina. Se compariamo però l’esperienza di vari sistemi politici nel gestire la crisi pandemica, notiamo che non esiste un vantaggio comparativo di quelli autoritari su quelli democratici. A parte il fatto che sono stati commessi errori in ambedue i campi; a differenza di un regime autoritario, un sistema democratico presenta l’incomparabile vantaggio che l’azione di governo è soggetta a scrutinio ed è più difficile, se non impossibile, nascondere o manipolare i risultati delle politiche pubbliche.

IDEA ha realizzato con fondi dell’Unione Europea, durante la pandemia, un Global Monitor sull’impatto del Covid-19 sulla democrazia e i diritti umani. Una delle conclusioni della nostra analisi è che, superate le fasi di crisi acuta, caratterizzate dalla dichiarazione di stati di emergenza, una combinazione tra azioni di mitigazione giustificate e limitate nel tempo, supportate da fatti, e soggette a controllo secondo procedure democratiche, risulta più efficace rispetto a soluzioni autoritarie come quelle praticate in Cina, anche in queste settimane.

Quanto al futuro della democrazia, esso dipende dalla volontà e dall’impegno dei cittadini che scelgono liberamente questa forma di governo, a condizione che vogliano rinnovarla senza tradirne i principi fondamentali. Ma questa responsabilità non è delegabile; dipende solo da tutti noi cittadini se vogliamo veramente costruire e far crescere una democrazia in salute”.