Ci sono momenti storici in cui anche l’uso di simboli si fa necessario e sostanziale, per segnalare la gravità di una situazione, incrinare un clima di relativa noncuranza, suscitando il giusto allarme nell’opinione pubblica, laddove l’attenzione è insufficiente, magari solo perché certi fatti accadono ad alcune migliaia di chilometri di distanza. Ma, ora più che mai, quando le dinamiche e i problemi politici sono globalizzati, ogni battito d’ali di farfalla ci riguarda.

Parafrasando Kennedy, che in un discorso di indimenticata forza empatica, nel 1963 ebbe a dire “Ich bin ein Berliner” (sono un berlinese), oggi dovremmo dire che siamo tutti di Palmira e che quello che accade in quella città (come in ogni città e in ogni territorio che stanno subendo le stesse devastazioni del patrimonio storico e artistico ad opera dell’ISIS o Daesh) ci riguarda tutti.

Immagini 3D

Un monito a non distogliere distrattamente lo sguardo sarà presto costituito dalle riproduzioni dell’arco del Tempio di Bel a Palmira, arco sopravvissuto agli attacchi dell’ISIS della fine dell’agosto scorso, che saranno collocate a Times Square, New York e a Trafalgar Square, Londra, durante la World Heritage Week, in aprile. Si tratta di prototipi di 15 metri realizzati con la stampante 3D più grande del mondo, in materiale molto leggero composto da polvere di pietra, nell’ambito di un progetto internazionale a cui partecipa anche l’Italia, finanziato dall’Institute for Digital Archaeology, che unisce le Università di Oxford e Harvard e il Dubai’s Museum of the Future. Le copie saranno realizzate a Shanghai e poi rifinite in Italia.

L’Institute of Digital Archaeology da alcuni mesi, in collaborazione con l’UNESCO, sta distribuendo macchine fotografiche in 3D a fotografi volontari in Medio Oriente e Nord Africa, per costituire un’enorme banca dati di opere e monumenti, il Million Image Database. Le iniziative a tutela del patrimonio storico-artistico che utilizzano le nuove tecnologie si stanno moltiplicando: un gruppo molto attivo nella battaglia in difesa delle opere d’arte minacciate è Arc/k Project, usando fotogrammetria e archivi digitali.

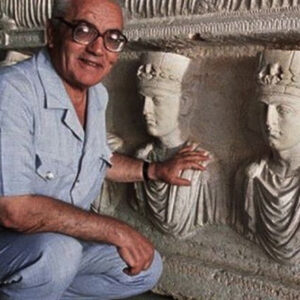

Se non tutti noi possiamo andare a Palmira a renderci conto di quanto è successo e sta succedendo, è Palmira a venire in Occidente, in Europa e in America. Si prova in questo modo a far capire che questo straordinario patrimonio storico-artistico e la sua sopravvivenza riguardano tutta la comunità internazionale, in quanto bene comune dell’umanità. È un atto di denuncia della gravità della situazione e, forse, un gesto di sfida, oltre che un dovuto richiamo alla figura di Khaled al-Assaad, il grande archeologo che ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla conservazione della città di Palmira in cui era nato, il quale, a 82 anni, dopo essere stato torturato dai miliziani jihadisti, ha preferito essere decapitato piuttosto che rivelare dove aveva nascosto opere d’arte e reperti per metterli in salvo.

Immagini libere

Palmira è stata un importante centro cosmopolita dalla fisionomia unica, una vera e propria cerniera tra il mondo greco-romano e quello mesopotamico, dal I al III sec. d.C.. Tollerante per antonomasia, ospitava una pluralità di culti religiosi e culture. Posta a circa 200 kilometri a Nord-Est di Damasco, la “Città delle Palme” fu retta dalla Regina Zenobia, che amava circondarsi di filosofi neoplatonici tra cui Longino, e arrivò a sognare farsi imperatrice di tutti i Romani finché venne sconfitta, nel 272 d.C..

Molte raffigurazioni ora distrutte raccontavano di una popolazione che, a seconda delle circostanze, poteva decidere di indossare una toga romana o un tunica partica riccamente ricamata, passando da un mondo all’altro con nonchalance. Diverse matrici identitarie si sommavano, non erano in conflitto, nei singoli abitanti. Purtroppo di Palmira, prima che passasse sotto il controllo dell’ISIS nel maggio scorso, era stata scavato soltanto il 10-15% del patrimonio archeologico, quindi è praticamente impossibile valutare cosa è andato perso per sempre.

Immagini proibite

Di fronte al feroce disprezzo per testimonianze così eccelse di civiltà antiche, ci si chiede da cosa sia generata una tale furia iconoclasta, che accompagna atti di efferatezza nei confronti dei nemici.

L’Islam vieta di rappresentare Dio in immagine (pittura o scultura che sia), ma per quanto riguarda il Profeta Maometto, il corpo umano e le creature viventi in generale, le interpretazioni del Corano sono varie e discordi. Basta peraltro citare le magnifiche miniature prodotte nell’ambito della cultura islamica per rendersi conto di quanto questa sia articolata.

Il divieto di rappresentare la divinità peraltro è presente nella Bibbia e anche il Cristianesimo è stato percorso da tensioni iconoclaste molto forti in momenti storici diversi: le cosiddette guerre iconoclaste tra VII e VIII secolo, l’iconoclastia della Riforma protestante (in seguito alla quale poi la Chiesa cattolica, con la Controriforma, regolamentò la produzione delle immagini sacre sottoponendole a uno stretto controllo, affinché fossero “ortodosse” e non generassero equivoci teologici). L’arte sacra permette di vedere l’invisibile.

Immagini sacre

La grande differenza tra il Cristianesimo e le altre due grandi religioni abramitiche consiste nell’Incarnazione di Dio nel corpo di un uomo, il che lo rende rappresentabile in quanto Uomo-Dio (il Cristo) e non solo puro spirito trascendente.

Sia dietro alla proibizione di rappresentare Dio (irrappresentabile in quanto infinito, non-finito), che dietro alla diffidenza per le immagini, c’è il timore dell’idolatria. Nel caso del Cristianesimo dei primi secoli tale timore era collegato al rischio di ricadere nel politeismo pagano, mentre per i protestanti del XVI secolo era soprattutto connesso al culto dei Santi. Un’inquietudine che d’altra parte non è difficile comprendere neppure al giorno d’oggi, davanti alle manifestazioni di massa che suscita la devozione a Padre Pio, veicolata anche dalla vertiginosa moltiplicazione di statue e santini, oltre che dalla venerazione delle sue spoglie, “trattate” come una statua che ne ricostruisce le fattezze anche grazie a una maschera di silicone (il cui trasporto da San Giovanni Rotondo a Roma nelle scorse settimane ha suscitato molto clamore).

Immagini nascoste

L’interesse per il tema dell’iconoclastia, tradizionalmente confinato soprattutto a storici dell’arte, estetologi e antropologi culturali, oltre che per le minacce al patrimonio storico artistico di Siria, Iraq e più recentemente Libia, è di recente entrato prepotentemente nei mass media in seguito alla sconcertante vicenda delle statue classiche dei Musei Capitolini nascoste da scatoloni durante la visita a Roma del Presidente iraniano Rouhani, leader sciita, per non “urtare” la sua sensibilità (più probabilmente, quella dei suoi oppositori più radicalizzati) – quando per salvare “capra e cavoli”, evitando figuracce planetarie, sarebbe bastato andare altrove o limitarsi a visitare il Colosseo.

Immagini distrutte

Ma l’azione iconoclasta dell’ISIS va ben aldilà, e comporta la sistematica e generalizzata distruzione di opere d’arte e di immagini, a cominciare dalle testimonianze delle antiche civiltà preislamiche per arrivare alle produzioni iconografiche contemporanee. Anche la musica (eccezion fatta per quella prodotta con le percussioni) è bandita, così come la danza. Chi dissente, è accusato di apostasia.

Non ci sono però precedenti storici nelle secolari e ricchissime vicende della civiltà musulmana che possano essere portati come modello né c’è ragione di parlare di “ritorno al Medio Evo”. Del resto nell’Islam moderno la rappresentazione della figura umana non è bandita, come non sono bandite le arti visive, e la tutela del patrimonio storico artistico ereditato dall’antichità è sempre stata fondamentale per stati come l’Egitto. Questa è una barbarie moderna, al servizio di una lucida strategia (lo storico Franco Cardini ha parlato di “Islam futurista”), una vera politica culturale attraverso la distruzione.

L’offesa all’essere umano e alla civiltà si fondono in un unico gesto quando si arriva a legare dei nemici fatti prigionieri alle colonne di un tempio romano per far poi saltare in aria il monumento, come avvenuto lo scorso agosto al tempio di Baalshamin a Palmira. E suona come una dichiarazione. Carne e pietra insieme, nell’orrore.

Siamo di fronte a un paradossale e nichilista desiderio di azzerare la storia, di azzerare il tempo, per vivere in una sorta di eterno presente, immobile in quanto “perfetto” (come il ritorno a una immaginaria e ideale età dell’oro), da realizzare anche eliminando le testimonianze degli sforzi e dell’impegno di generazioni di esseri umani sul pianeta attraverso i secoli: appunto cancellando la storia dell’umanità.

L’esito finale farebbe pensare a uno scenario da day after, all’incubo – mutatis mutandis – della desertificazione del mondo dopo la bomba atomica, che ha dominato l’immaginario collettivo durante la Guerra Fredda.

Immagini universali

Non si tratta di contrapposizione tra mentalità o religioni, o di un confronto anche violento su alcuni valori, né abbiamo a che fare con una setta religiosa che aspira a vivere secondo i propri dettami in un’enclave separata. Siamo di fronte a un vero e proprio totalitarismo. La categoria dello “scontro tra civiltà” (“clash of civilisations”, resa celebre da Huntington) va maneggiata con cautela: gli equivoci possono e devono essere evitati attraverso l’affermazione di valori universali dell’umanità, come universale è la dichiarazione dei diritti dell’uomo. Le culture da sempre si incontrano, si confrontano, dialogano, non sono pacchetti ermeticamente chiusi e impenetrabili l’una all’altra, come gli individui non sono monadi. Ogni conquista di civiltà, in ogni luogo e tempo, è di tutta l’umanità. Forse qualcuno può pensare che che Bach appartenga solo ai tedeschi o agli europei? Che Leonardo sia solo per gli italiani, Garcia Marquez per i sudamericani e via dicendo? O che i risultati della ricerca scientifica in ogni campo non siano di tutti? Sarebbe come dire che la conoscenza non è di tutti e per tutti.

Immagini mediatiche

“L’arte in Siria non è minacciata solo da Daesh”, rileva Martina Rugiadi, Assistant Curator del Dipartimento di Arte islamica del Metropolitan, curatrice della mostra Transformed: Medieval Syrian and Iranian Art in the Early 20th Century (in corso fino al 17 luglio). “I danni sono dovuti anche ai combattimenti tra le varie forze in questa terribile guerra, alla mancanza di controllo del territorio e allo sfruttamento economico fatto da tombaroli di ogni bandiera. A Daesh piace essere spettacolari, le loro sono distruzioni mediatiche”. E i media occidentali cadono nella trappola. “E pensare – continua Rugiadi – che la parola jihad in arabo ha un valore semantico meraviglioso, che include lo sforzo, la ricerca spirituale e di miglioramento. Che brutta fine ha fatto… È necessario pensare al futuro: la ricostruzione del ponte di Mostar, o anche le ricostruzioni digitali che si stanno facendo (c’è n’è una del minareto di Aleppo bellissima, fatta da italiani) sono ottimi esempi”.

Immagini protette

Pensare al futuro significa agire, senza perdere tempo e con mezzi appropriati su più fronti. Dalla distruzione dei Buddha di Bamiyan, statue del VI secolo d.C., da parte dei Talebani nel 2001 (la cui gravità all’epoca è palesemente stata sottovalutata), negli ultimi quindici anni sono state cancellate o sfregiate numerose testimonianze della cultura africana, del sufismo, della civiltà assiro-babilonese, dell’antichità greco-romana, dell’arte buddhista. Un elenco dettagliato sarebbe tristemente lungo e comprenderebbe i nomi ben noti di Mosul, Nimrud, Timbuctu.

Da più parti si auspica che gli strumenti giuridici vengano aggiornati per far fronte a questa situazione. Nella Convenzione dell’Aia del 1954 relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, si legge che “i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale […] la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e […] interessa assicurarne la protezione internazionale”, mentre la Convenzione di Londra del 1945 definisce i crimini contro l’umanità ma senza menzionare specificamente il patrimonio culturale.

Un nuovo mezzo a disposizione della comunità internazionale sono i Caschi blu della cultura, la task force italiana Unite for Heritage per la difesa del patrimonio culturale, nata di recente da una proposta dell’Italia, che era stata approvata dal Consiglio esecutivo dell’UNESCO lo scorso ottobre. Fortemente voluta dal nostro paese, sarà composta da un nucleo di Carabinieri del Comando tutela del patrimonio culturale, da storici dell’arte, esperti e restauratori italiani.