Manca poco più di un mese alle elezioni presidenziali americane e gli occhi del mondo sono puntati su quel momento fatidico che ha il potenziale di cambiare i destini di milioni di persone ben al di là dei confini degli Stati Uniti. La reazione pressoché unanime dopo il primo dibattito di martedì scorso è stata di grande delusione se non di disgusto per l’immondo spettacolo offerto dai due sfidanti per la carica elettiva forse più potente al mondo.

Diciamo chiaramente che le responsabilità per il disastroso esito del dibattito non vanno equamente divise fra i due candidati. L’assoluto disprezzo per le regole più elementari dell’educazione e la prepotenza da bullo di periferia di Trump avrebbero trascinato in una cloaca di insulti, bugie, calunnie e frasi sconnesse anche Cicerone, Savonarola, e il Mahatma Ghandi.

Molti miei amici americani si sono domandati se questa forma di confronto politico abbia ancora senso e se non sarebbe stato meglio che Biden se ne fosse andato. Altri sostengono che sarebbe meglio cancellare del tutto i prossimi dibattiti. In verità è da anni che si discute sull’effettiva utilità di questi appuntamenti politici molto americani che avevano più senso in tempi meno polarizzati e quando le fonti di informazione erano poche e più attendibili. Nell’era di Twitter, quando i candidati sembrano comunicare direttamente con il loro elettorato senza mediazioni e senza filtri, i duelli elettorali in punta di fioretto verbale di cui si ricordano ancora le frasi più celebri sembrano inesorabilmente obsoleti.

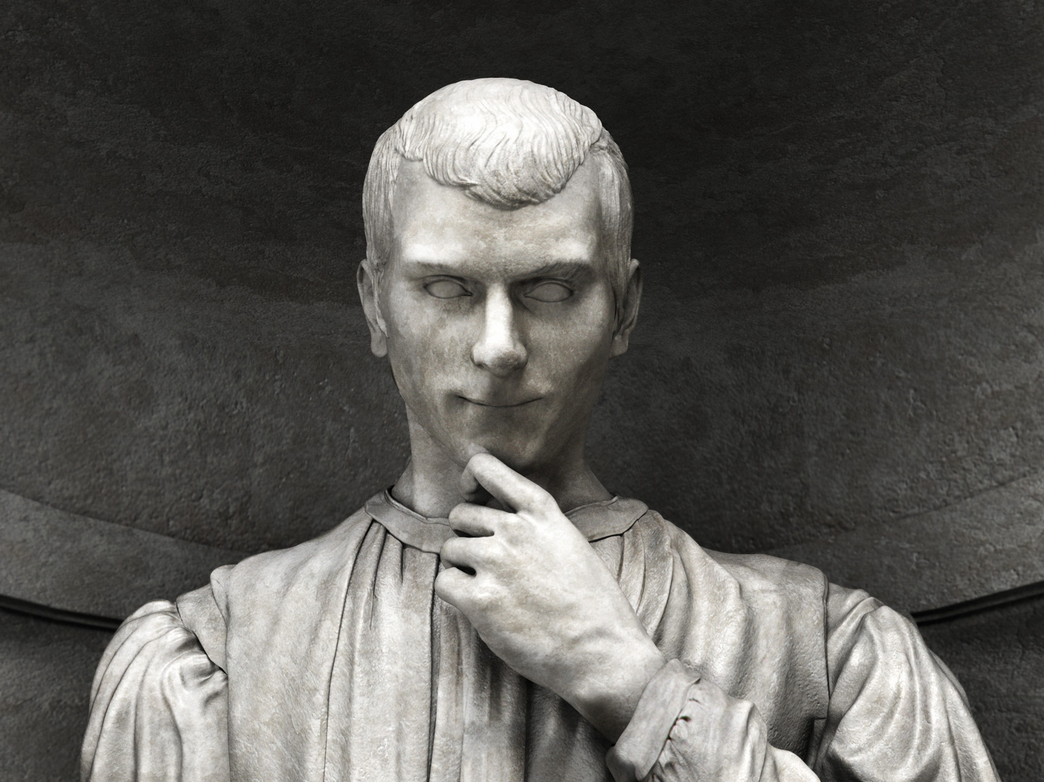

Sto insegnando un corso su Machiavelli nel contesto storico e politico del Rinascimento italiano a una quarantina di studenti della New York University, e ho ritenuto opportuno sospendere il mio ciclo di lezioni e coinvolgere invece gli studenti in un esercizio di dialettica democratica, secondo le modalità del dibattito. Premetto che nelle scuole e nelle università americane esiste una gloriosa tradizione di educazione dialettica che prevede squadre, tornei e allenatori di dibattito, come se fosse una disciplina sportiva vera e propria. Si tratta di una palestra della parola che insegna agli studenti a parlare in pubblico, ad esprimere chiaramente le proprie idee, ad ascoltare le ragioni degli altri, a controbattere in maniera ferma ma educata. Tutti valori messi in seria crisi dall’ultimo dibattito presidenziale.

Ed è così che ho chiesto ai miei studenti di schierarsi e di scegliere uno dei tre partiti che dominavano la scena fiorentina di fine ‘400: i Palleschi che auspicavano un governo formalmente repubblicano ma sotto il controllo discreto ma ferreo della famiglia de Medici, i Piagnoni che sostenevano il regime di democrazia quasi diretta e teocratica di fra Girolamo Savonarola e gli Arrabbiati che reclamavano il ritorno delle antiche magistrature repubblicane sotto il controllo dell’oligarchia economica.

Li ho invitati a riunirsi per la convention del loro partito e a stendere un breve documento programmatico di politica interna, estera ed economica. Alla fine delle convention abbiamo proceduto al dibattito durante il quale i rappresentanti dei tre partiti hanno risposto alle domande precise rivolte da me e dalla mia collega in qualità di moderatori. Gli studenti che erano dapprima sorpresi dal formato inconsueto della lezione, si sono lasciati trascinare e appassionare dalla sfida e mi hanno travolto con la loro competenza e abilità.

Non si sono insultati, non si sono interrotti, non sono andati fuori tema e quattro di loro hanno persino cambiato idea (e partito) nel corso del dibattito. Per quasi due ore non abbiamo mai nominato Biden o Trump, solo Soderini, Machiavelli Leone X e Savonarola, ma è stato un grande esercizio di civiltà. Educare alla democrazia non è indottrinamento, è un’impresa fattibile e appassionante ed è il nostro dovere principale come educatori.