Dopo due settimane di intensa campagna elettorale i risultati delle primarie di New York non potevano essere più chiari: i front runner Donald Trump e Hillary Clinton hanno raccolto nell’Empire State due vittorie cruciali, allungando il vantaggio nei confronti dei propri avversari e confermando i pronostici a loro favorevoli.

Con poco più del 60% delle preferenze, Trump ha letteralmente travolto Cruz e Kasich, mettendo le mani su quasi tutti i 95 delegati in palio, mentre nel suo stato d’adozione la Clinton è riuscita finalmente a interrompere la serie di successi di Sanders, distaccando il senatore del Vermont di 16 punti percentuali.

Nel campo repubblicano la performance del tycoon ha soddisfatto le sue più rosee aspettative, ma in fondo non ha destato particolari sorprese. A fare discutere i media è stato invece il repentino mutamento nella strategia elettorale di Trump, che d’ora in avanti punterà a sfruttare a suo favore le cervellotiche regole di assegnazione dei delegati, diverse da stato a stato, per raggiungere la maggioranza necessaria alla nomination prima della convention di luglio. Recentemente, le bizzarre norme in questione hanno favorito il rivale Cruz, permettendo al senatore texano di portare dalla sua interi stati senza passare dal voto, come avvenuto in Colorado. Per correre ai ripari, dunque, il magnate ha rivoluzionato la composizione del suo staff assumendo consulenti di fama come Paul Manafort e Rick Wiley, in grado di parare i colpi bassi che da qui a luglio la dirigenza del partito riserverà al magnate. La presenza di Manafort, che nel corso della sua carriera ha partecipato come consulente a importantissime convention della storia repubblicana, affiancando personaggi come Ronald Reagan e George H.W. Bush, ha già influenzato il linguaggio di Trump, insolitamente “istituzionale” rispetto ai consueti standard a cui siamo abituati. Nel discorso pronunciato dopo il trionfo newyorkese The Donald ha ostentato sicurezza, ma nonostante abbia riservato alcune stilettate al rivale texano, ha evitato di insultarlo, dimostrando un cambio di passo nella propria strategia comunicativa.

Il vecchio slogan “let Trump be Trump”, reso celebre dal suo campaign manager Corey R. Lewandowski e con cui il tycoon si è potuto esprimere in piena libertà senza badare alle conseguenze, è ormai passato di moda: a quanto pare è ora di giocare d’astuzia.

Se la dirigenza del Grand Old Party si prepara a contrastare gli effetti delle nuove tattiche di Trump, sul fronte democratico Hillary Clinton ha tirato un sospiro di sollievo, incassando una preziosa vittoria che le apre una strada in discesa verso la nomination. Il trionfo della ex First Lady giunge al termine di una lotta senza esclusione di colpi con Bernie Sanders culminata nel dibattito del 14 aprile scorso, in cui ha dovuto fronteggiare un rivale in piena forma, deciso a metterle i bastoni tra le ruote nel suo home state. I delegati ancora in gioco nei prossimi contesti sono più di mille e il senatore del Vermont sembra intenzionato a darle fino all’ultimo del filo da torcere. Tuttavia, trionfando con un ampio margine a New York, Hillary ha mostrato ancora una volta di arrivare sempre puntuale agli appuntamenti decisivi di queste primarie. Dal canto suo in luoghi come l’Empire State, in cui è presente una base elettorale variegata, Sanders conferma la sua lentezza nel guadagnare l’appoggio delle minoranze, anche se continua ad ampliare il suo incredibile consenso tra i giovani. Questa volta le regole delle primarie newyorkesi hanno giocato a sfavore del senatore originario di Brooklyn, escludendo tutto l’elettorato indipendente dalle urne e privandolo di un contributo che in altre occasioni si è rivelato essenziale per colmare il gap con la Clinton.

I prossimi appuntamenti del 26 aprile in Pennsylvania, Maryland, Connecticut, Delaware e Rode Island metteranno in palio un gran numero di delegati, e stati fondamentali come la California (con il suo enorme bacino elettorale) voteranno solo a giugno. La competizione non è certo conclusa, ma è innegabile che dopo New York la vittoria sta sfuggendo di mano a Bernie.

Vista in prospettiva e nonostante la crescente asprezza del confronto, destinata probabilmente ad aumentare, la sfida democratica è comunque il sintomo più evidente di un partito vivo, energico, in grado di rinnovarsi dall’interno e di venire incontro alle esigenze della base. La ventata d’aria fresca portata dalla candidatura di Sanders ha infatti spostato nettamente l’asse politico a sinistra, costringendo l’intero partito a discutere seriamente temi spinosi come l’aumento del salario minimo, la riforma del sistema penale, l’influenza eccessiva di Wall Street nel finanziamento della politica. Persino Hillary, tradizionalmente centrista, ha dovuto modificare in corsa parte delle sue proposte per non perdere il contatto con le istanze provenienti “dal basso”. Non importa che l’abbia fatto per mero opportunismo: l’asse del partito si è comunque spostato.

È per questo che Sanders, a prescindere dall’esito finale della nomination, è deciso ad avere voce in capitolo nel discutere le linee programmatiche che verranno definite nella convention di luglio a Philadelphia.

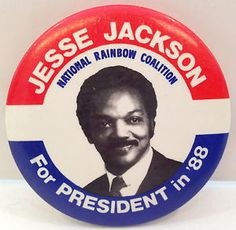

Qualcosa di simile provò a farla l’attivista afroamericano Jesse Jackson durante le primarie democratiche del 1984 e del 1988, quando con il suo programma progressista influenzò il partito rendendolo più inclusivo e coinvolgendo nel processo politico giovani e minoranze. Fu grazie all’adesione di nuovi e numerosi militanti (soprattutto nel Sud) che il partito riconquistò il Senato nel 1986, mentre nelle primarie di due anni dopo, pur perdendo la battaglia finale contro Michael Dukakis, Jackson collezionò importanti vittorie, vincendo 13 stati e guadagnando 1300 delegati, che gli permisero di far sentire il suo peso nella successiva convention. Gli effetti nel 1988 non furono immediati: Jackson sembrò il grande sconfitto, Dukakis non lo incluse nel ticket per la vicepresidenza (carica alla quale puntava) e i democratici persero le elezioni presidenziali contro George H.W. Bush. L’impronta lasciata da Jackson e le energie da lui sprigionate furono però essenziali nella formazione della grande coalizione obamiana del 2008. Senza di lui, Barack Obama non avrebbe probabilmente mai riscosso un così ampio successo.

Qualcosa di simile provò a farla l’attivista afroamericano Jesse Jackson durante le primarie democratiche del 1984 e del 1988, quando con il suo programma progressista influenzò il partito rendendolo più inclusivo e coinvolgendo nel processo politico giovani e minoranze. Fu grazie all’adesione di nuovi e numerosi militanti (soprattutto nel Sud) che il partito riconquistò il Senato nel 1986, mentre nelle primarie di due anni dopo, pur perdendo la battaglia finale contro Michael Dukakis, Jackson collezionò importanti vittorie, vincendo 13 stati e guadagnando 1300 delegati, che gli permisero di far sentire il suo peso nella successiva convention. Gli effetti nel 1988 non furono immediati: Jackson sembrò il grande sconfitto, Dukakis non lo incluse nel ticket per la vicepresidenza (carica alla quale puntava) e i democratici persero le elezioni presidenziali contro George H.W. Bush. L’impronta lasciata da Jackson e le energie da lui sprigionate furono però essenziali nella formazione della grande coalizione obamiana del 2008. Senza di lui, Barack Obama non avrebbe probabilmente mai riscosso un così ampio successo.

Oggi, gli effetti della “rivoluzione politica” portata avanti dal movimento di Sanders avranno conseguenze già tra qualche anno, sulla spinta della crescente crisi d’identità dell’America odierna. Insomma, una cosa è certa: in futuro il partito democratico assomiglierà sempre più a quello immaginato da Bernie e sempre meno a quello che oggi appoggia Hillary.