Chi conobbe la Trento del '68, quella della prima Facoltà di Sociologia d'Italia, dove passarono un po' tutti, dai Prodi (Romano, ma non solo) agli Alberoni e agli Andreatta, quella dove studiarono Renato Curcio, Mara Cagol, Mauro Rostagno e tanti altri, farebbe forse fatica a riconoscerla oggi. Nel '68, infatti, e nonostante il coraggio manifestato da una parte del mondo politico locale nel dar vita ad una facoltà da contenuti "misteriosi" per gran parte dell'opinione pubblica, che divenne anche il primo incubatore italiano della contestazione, il Trentino era ancora una terra di montagna, appena uscita dalla povertà e dall'emigrazione (gli ultimi flussi di emigranti, alla volta del Cile, erano partiti solo qualche anno prima).

Oggi Trento è una città indubbiamente ricca, ben tenuta, sede di centri di ricerca, di istituzioni culturali prestigiose come il nuovo Muse, museo della scienza progettato da Renzo Piano sulle macerie di un ex-quartiere industriale, di eventi culturali importanti, a partire da un festival dell'Economia che ha portato all'ombra delle Dolomiti il gotha della politica e dell'imprenditoria nazionale ma anche moltissimi premi Nobel.

Pensare a Rostagno da questa Trento, dunque, fa un certo effetto. Le tensioni di quegli anni, che portarono alla nascita di Lotta continua (protagonisti Rostagno, appunto, Marco Boato e Adriano Sofri) e poi – per la verità non più a Trento ma a Milano – delle Brigate Rosse, sembrano lontane anni luce, nonostante la prolungata crisi economica qualche colpo all'industria locale lo abbia sferrato anche qui.

Pensare a Rostagno in questi giorni ha però un senso, perché il 26 settembre cade l'anniversario della sua uccisione. C'è chi lo ha fatto ricordando la sua amicizia di un tempo, chi scrivendo articoli sulla stampa o riproponendo vecchie interviste (ad esempio quella rilasciata appunto a Trento nel ventennale del '68, pochi mesi prima della morte), chi con un lungo viaggio in bicicletta fino a Trapani, migliaia di chilometri più a Sud. Perché a Trapani era finito Rostagno, a suo modo un simbolo dell'ala creativa del movimento, quella che da un certo punto in poi aveva rifiutato l'opzione della violenza "rivoluzionaria" ma anche, più in generale, il massimalismo di una parte dell'universo extraparlamentare di quegli anni. Dopo la stagione della contestazione e delle occupazioni era venuta quella della candidatura con DP, poi quella del centro sociale Macondo (l'incubatore per eccellenza dei tanti che sarebbero venuti), quindi il viaggio a Poona, in India, per unirsi agli Arancioni, e infine l'apertura di una comunità per il recupero dei tossicodipendenti in Sicilia, Saman.

Ricordo ancora le parole con cui Rostagno descrisse questa realtà, in una testimonianza della metà degli anni '80: una sorta di alternativa dolce al modello San Patrignano, un luogo dove la disintossicazione prendeva la strada della cura di corpo e mente, persino dell'espansione del desiderio, anziché quella della dura rinuncia, della disciplina e del lavoro. Una nuova utopia, a suo modo, destinata a rimanere minoritaria (ho conosciuto diversi ex-tossicodipendenti che, per una non poi tanto curiosa legge del contrappasso, magnificavano la regola ferrea di Muccioli, e nessuno che immaginasse l'esistenza di un'altra via).

Ma la passione politica evidentemente non la curano neanche Osho e la meditazione: Rostagno trovò in Sicilia anche una nuova causa, quella della lotta alla mafia, combattuta come cronista di una piccola emittente locale, Radio Tele Cine. Il 26 settembre 1988, a poche centinaia di metri da Saman, l'omicidio che poneva fine alla sua vita: fucile a pompa e pistola calibro 38 contro un uomo che "doveva dire meno minchiate", per usare le parole del boss Mariano Agate (assieme a Nitto Santapaola oggetto di alcune trasmissioni di Rostagno).

All'epoca si parlò subito di mafia: poi però le indagini presero anche altre direzioni, adombrando persino l'esistenza di una faida interna a Saman, e tentando di trascinare nel fango la stessa compagna di Rostagno, Elisabetta Roveri. A tutt'oggi il processo — che è tornato a seguire la pista mafiosa — non è concluso.

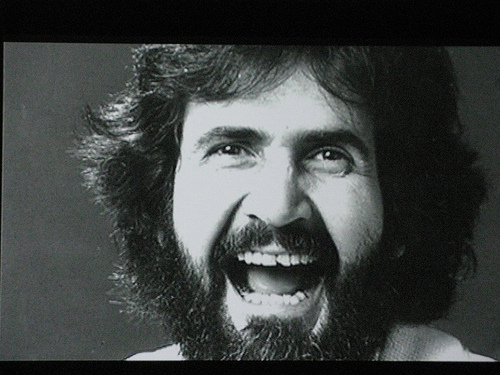

Pensare a Mauro Rostagno, oggi, dalla ricca e pacificata Trento, dove a Sociologia si sono affiancate molte altre facoltà e dove ad abbondare più che i rivoluzionari sono oggi gli informatici, vuol dire pensare ad una stagione che la generazione venuta dopo ha in parte mitizzato e in parte deliberatamente affossato, perché come noto per crescere bisogna tagliare i cordoni ombelicali e a volte uccidere i propri padri. Ma non significa fare solamente un esercizio di nostalgia. Se l'idea di una rivoluzione all'insegna del comunismo oggi fa sorridere, se le occupazioni delle università sono diventate un esercizio un po' scontato, se l'India esporta ormai più microchip che filosofie, tante delle innovazioni di allora sono rimaste e hanno prodotto i loro frutti, ad esempio quelle sul piano del linguaggio. Rostagno viene ricordato da tutti quelli che lo hanno conosciuto per la sua creatività, per la sua capacità di comunicare, per il suo entusiasmo, per la sua ironia, per la sua voglia di vivere. Tutte doti che vorremmo ritrovare oggi, presi come siamo, troppo spesso, fra retoriche ingannevoli, appelli di scarso valore, un'aggressività pervasiva e inconcludente, spesso anche in seno alle istituzioni.

Di Rostagno resta anche un sito internet e il libro scritto dalla figlia, Il suono di una sola mano.