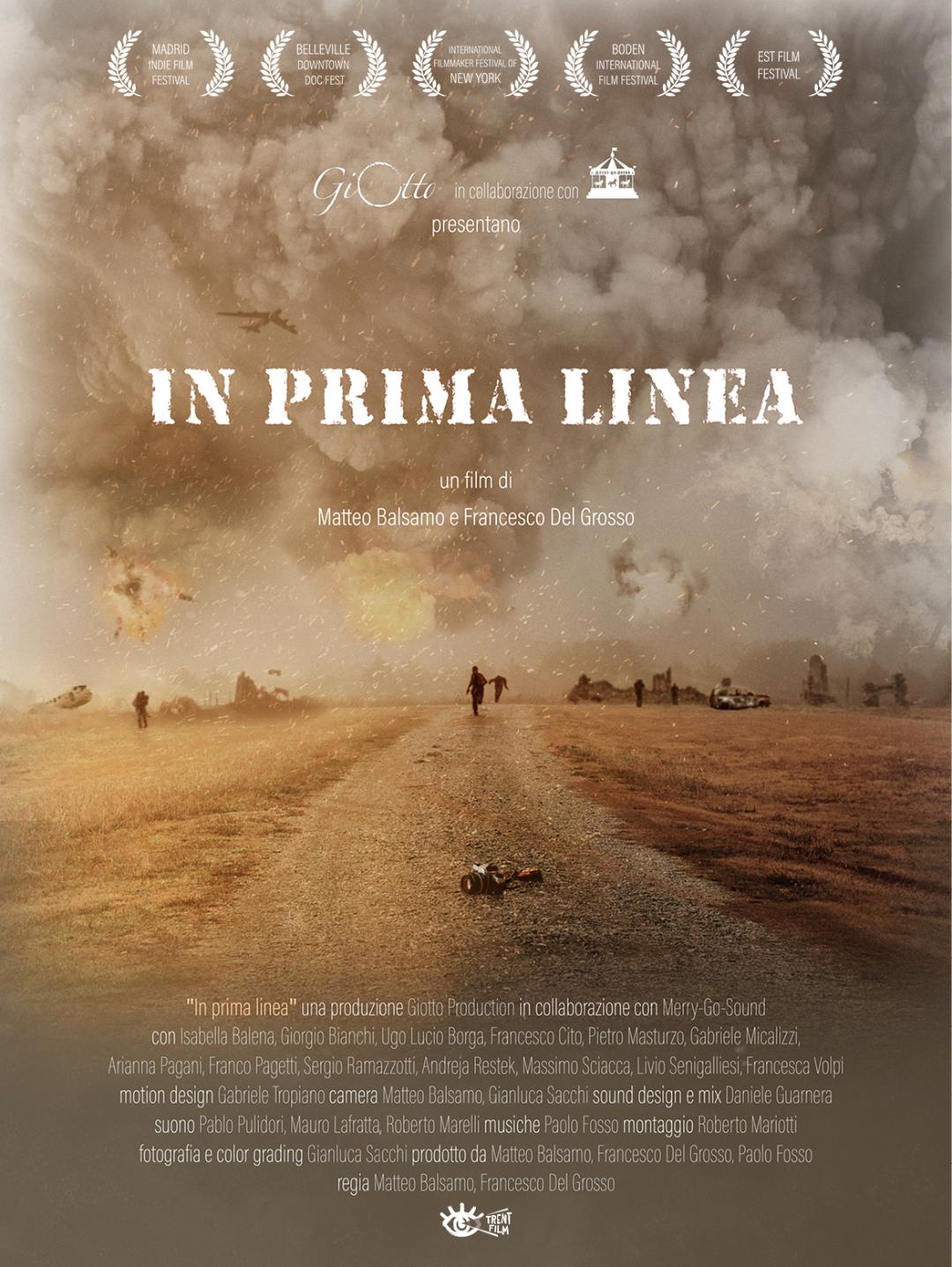

L’intento alla base di In prima linea – il pregnante documentario di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, premiato come Miglior documentario al recentissimo International Filmmaker Festival of New York 2021 – è quello di fare a pezzi la retorica del superuomo o superdonna spesso appiccicata addosso a un/una fotoreporter al fronte: intrepidi e instancabili, tutta pazza adrenalina, sempre alla ricerca della significativa foto in esclusiva, anche a rischio della vita.

Dopotutto, il tema della guerra ha da sempre attratto il genere umano (vedi il “De bello gallico” di Giulio Cesare o “Storie” di Erodoto, sul conflitto tra greci e persiani).

In prima linea, attraverso le testimonianze di tredici fotografi di guerra, tra cui quattro donne (Isabella Balena, Giorgio Bianchi, Ugo Lucio Borga, Francesco Cito, Pietro Masturzo, Gabriele Micalizzi, Arianna Pagani, Franco Pagetti, Sergio Ramazzotti, Andreja Restek, Massimo Sciacca e Livio Senigalliesi), è soprattutto una sconvolgente testimonianza di quanto questo mestiere, spesso romanticamente mitizzato da chi pensa alla guerra standosene a casa, cambi psicologicamente in modo profondo la vita e la capacità relazionale di chi con quegli scatti coraggiosi ha cercato di mostrare al mondo l’inferno umano e militaresco della guerra, la sua cruda violenza. Il ritorno a casa, alla “normalità”, è per loro sempre difficile, umanamente e professionalmente. E in agguato c’è lo stress post-traumatico.

Di grande effetto, scenografico e strutturale, la scelta registica di alternare i fotoreporter – quasi parlassero tra loro in conferenza Zoom – e i diversi scenari bellici di cui sono stati testimoni, alternando gli scatti bellici dai diversi fronti alle loro interviste/riflessioni sul perché della loro scelta professionale, sul rischio di “spettacolarizzazione della guerra”, il fragile confine fra diritto/dovere di cronaca e su come le nuove tecnologie stiano per certi versi cambiando i connotati di questa professione, creando l’illusione di una documentazione oggettiva e inattaccabile. Insomma, il documentario è dopotutto anche un riflessivo cammino tra passato e presente di questi testimoni. Si racconta di prima linea, ma la guerra è solo in fotografia e nelle cicatrici psicologiche di chi l’ha vissuta, che non possono essere cancellate con il solo allontanamento da quell’inferno.

In prima linea non cade nell’errore di essere una “biografia” personale dei vari interpreti, ma si caratterizza come un crogiuolo di profonde emozioni legate a un mestiere tanto pericoloso quanto fondamentale per l’informazione.

Altra scelta positiva il non aver cercato nelle interviste di presentare il pensiero che sta dietro alle immagini o le eventuali tecniche utilizzate, evitando così il pericolo di un appesantimento e privilegiando invece che traspaia il dolore di ogni scatto, anche talvolta quello del fotoreporter stesso che non può sempre vederlo solo come lavoro.

Il documentario ha anche il pregio di smitizzare l’idea che per fare questo lavoro bastino coraggio e pazzia e che il giornalista di guerra sia il più grande professionista. Affatto. Probabilmente, ci fa ben comprendere In prima linea, ogni giornalista vuole fare l’esperienza di provare l’adrenalina di una guerra, ma cosa più importante è l’essere consapevoli delle proprie capacità, sapere se si è pronti.

La cosa più difficile per un fotoreporter? Pianificare in anticipo prima di partire per capire dove porti la strada che si prospetta davanti.

Dopo la visione del documentario è sorta spontanea una riflessione. È una professione sempre più in crisi, soprattutto dopo che negli anni 2000 ha trovato spazio il cosiddetto giornalismo “embedded” (imbrigliato), cioè una forma di giornalismo di guerra che permette al giornalista di essere più vicino al fronte e anche di raccontare il conflitto dal punto di vista del soldato, ma corre il rischio che le informazioni siano “filtrate” dalla parte militare cui si è aggregati. Il vantaggio? Una maggiore sicurezza per il giornalista.