Nell’aprile 2020, quando New York era in isolamento ed era l’epicentro della pandemia, la fotografa Renate Aller ha deciso di documentare cosa significhi stare a due metri di distanza dalle altre persone. Così ha invitato gli amici, uno alla volta, sul marciapiede di fronte la sua abitazione, nel quartiere di SoHo, o si è autoinvitata nel luogo in cui vivono per un insolito set fotografico.

Posizionava due sedie lontane, al lato opposto della strada collocava la fotocamera su un treppiede, con il timer impostato per nove scatti, a tre secondi l’uno dall’altro, poi di corsa attraversava la strada ed entrava nelle foto sedendosi di fronte al soggetto in attesa. A volte guardavano l’obiettivo, altre si osservavano, altre ancora ballavano o suonavano, ma due erano le regole da rispettare: una mascherina ben aderente sul viso e nessun contatto.

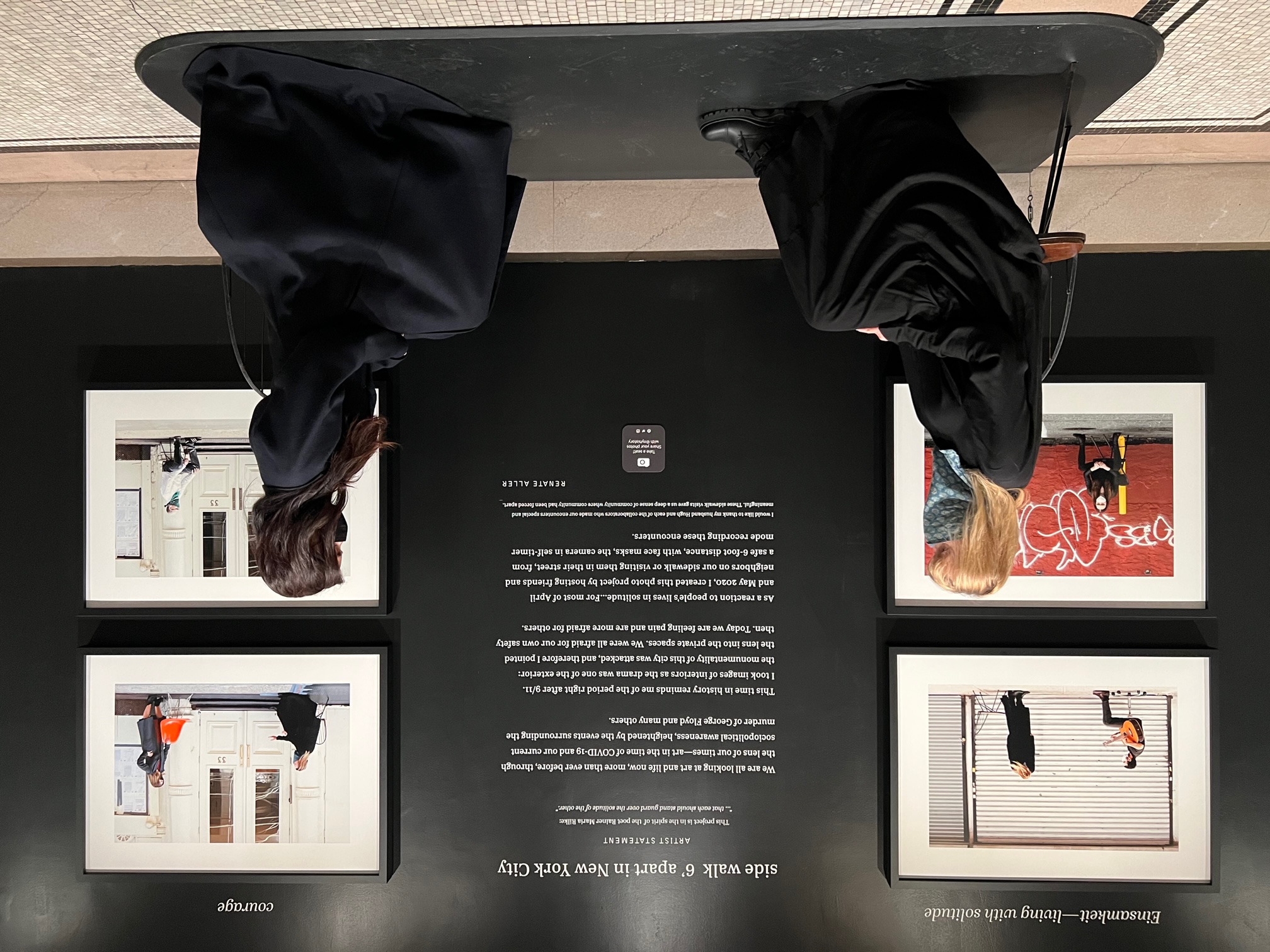

Da qui, “Side walk 6′ Apart in New York City”, la mostra curata da Marilyn Satin Kushner visitabile al New York Historical Society, fino al 7 agosto 2022. Nata in Germania, Renate Aller vive e lavora a New York. Le sue opere, da molti apprezzate, fanno parte di diverse collezioni museali, tra cui la National Gallery of Art, Washington, DC; Yale University Art Gallery, Musée des beaux-arts Le Locle, Parrish Art Museum e Watermill.

Una serie di stampe del progetto, “Side walk”, sono state aggiunte alla collezione permanente del New York Historical Society, a testimonianza degli effetti del Covid-19 sui newyorkesi e delle risposte artistiche alla pandemia. Il fotolibro, Side walk 6′ apart in New York City, edito da Kehrer Verlag, con saggi di Marilyn Kushner e Lara Pan, è disponibile per i visitatori della mostra e acquistabile presso il NYHistory Store.

Renate Aller non si è mai sfiorata con i soggetti dei suoi scatti, eppure insieme hanno creato un panorama di forte impatto emotivo. Le foto catturano un momento storico mondiale, unico, in cui paura e ansia confliggevano con l’impulso irrefrenabile di connessione.

E il suo fotografare, in quella rapida, fulminea organizzazione della realtà, mentre l’obiettivo si posava sulla messa a fuoco, obbediva in quel momento, né prima né dopo, per istantaneo magnetismo, al suo sentimento, alla sua volontà e – in definitiva – al suo stile. E quando Renate Aller ci racconta attraverso le fotografie quello che è stato il suo tempo, nel momento in cui le osserviamo diventa il nostro di tempo, in una sorta di sentimento di comunanza.

Come è nata l’idea?

“Come reazione alla solitudine pandemica. Con “Side walk” – è stata una scelta pensata quella di aggiungere un verbo di movimento al sostantivo – ho creato un profondo senso di comunità, nonostante la separazione cui eravamo costretti a vivere. Giovedì 12 marzo 2020, io e mio marito, Hugh, abbiamo iniziato la quarantena nella nostra casa. Il 20 marzo 2020, il Governatore Andrew Cuomo ha ordinato la chiusura di tutte le attività non essenziali a New York a causa del Covid-19. Le strade della città, un tempo così elettriche e piene di gente, sono diventate completamente silenziose tranne che per il suono penetrante delle sirene delle ambulanze mentre i pazienti, malati di virus, venivano portati d’urgenza negli ospedali. La gente aveva paura di avventurarsi fuori. Le attività fiorenti hanno chiuso e tutti sono rimasti a casa nella loro solitudine. Gli incontri zoom erano l’unico modo per unirsi. All’inizio è stato confortante poter vedere i propri cari e gli amici. Ma quello “spazio” digitale non era abbastanza. Il contatto umano diventa sterile quando l’incontro è su uno schermo. E così ho iniziato ad invitare i miei amici intimi sul marciapiede di fronte al mio loft. Era il primo contatto “vivo” che avevamo dopo settimane. Stare insieme in uno spazio fisico con altre persone è più rassicurante di uno spazio digitale”.

E così ha creato un paesaggio emotivo. Una reazione artistica alla solitudine?

“Si, sentivo il bisogno di creare ricordi che fermassero il tempo di quello strano mondo, improvvisamente rallentato. La storia stava cambiando rapidamente. È stato il modo attraverso cui ho creato quella connessione di cui tutti avevamo bisogno”.

I sei piedi di distanza, nonostante l’interazione silenziosa, comunicano uno spazio pieno di umanità. Qual’è stato lo scatto emotivamente più impegnativo?

“Quello con Dan Frieber (dal quale è nata la copertina del libro). Mi ha sorpresa mentre suonava con la chitarra un brano musicale composto per me. Piangevo e nascondevo le lacrime dietro i capelli. Il pianto era l’abbraccio che avrei voluto dargli, ma che non potevo, mentre la musica riempiva lo spazio vuoto tra noi. È riuscito a toccarmi senza sfiorarmi”.

E l’incontro più tenero?

“Con la mia amica Jil Weinstock. È la persona che mi ha più colpita, tanto che nutro soggezione nei suoi confronti e per il suo cuore grande. Jil aveva accolto in casa i due figli dei vicini – entrambi medici che in quei giorni lavoravano in prima linea- per tenerli al sicuro. Si prendeva cura di loro e della sua famiglia, cucinava e si assicurava di far mangiare tutti (metteva un pasto caldo davanti l’uscio affinché lo trovassero una volta rincasati dopo i lunghi turni in clinica) e trovava anche il tempo per il suo lavoro come direttrice e curatrice del Childrens Museum of Art ma, a tarda notte scappava nel suo studio per sprigionare il suo talento artistico. Lei, è un’anima bella e tenera”.

La fotografia porta luce e permette di gettare l’ancora nel presente laddove si è travolti da un panorama emotivo difficile?

“Si. La fotografia connette. E mi ha sorpresa quanto sia riuscita in questo arduo compito durante la pandemia. Ho invitato una persona al giorno perché ogni visita era preziosa e non volevo che il tempo venisse limitato dall’attesa di un altro servizio fotografico. Quegli incontri seppur distanti e con la mascherina sono stati un’ancora, che mi hanno aiutata a trovare l’orientamento nell’instabilità di quel tempo. Avevamo tutti bisogno di comprendere quello che stava accadendo e con la fotografia ho fissato per sempre quelle connessioni umane”.

Il valore degli altri. Il valore dello stare con gli altri. Le sue foto sono un proclama di questa verità.

“Nel periodo più intenso della pandemia ho avuto la possibilità di rifugiarmi in una seconda casa, fuori città, completamente isolata, dove l’unica compagnia concessa è il rumore del mare. Non ho resistito più di una notte. All’alba, del giorno seguente quello cui sono arrivata, ho realizzato che volevo tornare a casa. E non ero la sola, con la mia famiglia ci siamo resi conto che sentivamo il bisogno di stare nel luogo in cui quotidianamente trascorriamo la nostra esistenza. Nel momento in cui non mi era permesso stare con le altre persone, mi confortava il pensiero di poter guardare fuori dalle finestre e sbirciare in quelle dei vicini. Dietro quegli scuri c’erano esseri umani con cui condividevo, a qualche livello, la stessa esperienza. Era consolante. Così come sono stati nutrienti gli appuntamenti con i vicini sul marciapiede. L’incontro con l’altro genera calore. Lo stare in compagnia è qualcosa di più del non stare soli”.

E ha pensato fin da subito di condividere le foto?

“No. L’obiettivo era di creare solo un’esperienza universale”.

Cosa accomuna e cosa differenzia le foto che ha scattato subito dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 con queste della pandemia?

“La mia macchina fotografica ha sempre reagito alla singolarità delle condizioni fisiche, culturali e sociologiche dei luoghi vittime di questi eventi drammatici. Con l’attentato dell’11 settembre è stata attaccata la monumentalità della città e ho puntato l’obiettivo negli spazi privati. Ho documentato più l’interno dato che il dramma era esterno. La gente aveva paura di stare fuori, in pandemia è accaduto l’opposto, avevano paura di stare dentro. Quello che accomuna gli scatti di questi due periodi storici è la paura. Una paura dolorosa.”

Se oggi dovesse rifare di nuovo gli scatti, negli stessi luoghi, ma senza la distanza, come li immagina?

“In parte è già accaduto. Il giorno dell’inaugurazione ho creato un set fotografico simile. Seduta su una delle due sedie, questa volta, distanziate di fronte le stampe della mostra, ho rievocato l’esperienza delle foto insieme ai visitatori e agli stessi soggetti fotografici. Di volta in volta sono nate forti connessioni dalle condivisioni dei racconti. Di nuovo, un inaspettato sentimento comune che ci ha portato al di là della semplice mostra. In fondo la distanza fisica è uguale a quella emotiva. Se, invece, dovessi ripetere gli scatti negli stessi luoghi, aggiungerei un tavolo per cenare insieme”.

Perché indossa sempre lo stesso abito nero?

“Il mio ampio e fluido vestito nero è come un segnaposto che contestualizza il corpo dell’altro.”

Il tempo, elemento condizionante per eccellenza del nostro guardare. Si dice che la fotografia lo fermi. Con la ripetizione dei suoi scatti chiari e intensi cosa ha voluto fermare?

“Non ho voluto fermare il tempo in quanto tale, ma ho voluto catturare un momento nel tempo. Fisso i suoi attimi preziosi, mentre lui non se ne cura e continua a scorrere”.

Si sceglie con quale dispositivo scattare, così come si scelgono le distanze e i soggetti, ma in fondo non pensa che è la fotografia che sceglie i suoi protagonisti e invece ci si illude del contrario?

“Esattamente. Ho deciso la macchina con cui scattare, la posizione del treppiedi, l’obiettivo che di solito utilizzo per i ritratti, la dimensione 20×30 pollici delle immagini (in quanto è perfetta per mettere in risalto le espressioni degli occhi) e le linee corrispondevano perfettamente. Ma, nonostante tutta questa cura, nella creazione di una foto è coinvolta sempre la serendipità. E ogni volta mi emoziono e sono grata per il potere della fotografia. Per questo progetto ancora di più perché mi ricorda che sono viva. E sono felice”.

La mostra è un’occasione propizia per esercitare l’attenzione dello sguardo. Qual’è il modo migliore per leggere queste foto?

“Basta saper catturare la solitudine insieme al senso di comunità”.

E cosa succede?

“Si guarisce e tutto si trasforma in un ricordo nostalgico”.

Qual è la parola che le piacerebbe sussurrare all’orecchio di tutti i visitatori della sua mostra?

“La faccio sussurrare a Rainer Maria Rilke:“ Sii il guardiano della solitudine altrui””.