Gli Stati Uniti si dicono pronti a partire. La Francia e la Gran Bretagna ci sono già. Secondo alcuni (l’autorevole Asharq al Awsat, di proprietà saudita, smentito però dalla rete al Arabiya, degli Emirati), ci sarebbero già anche i russi. L’Italia c’è e non c’è, ma in ogni caso, se c’è, esige di dirigere le operazioni. Questo lo stato dell’arte dell’ipotizzata spedizione militare in Libia, di cui si vocifera da un po’, e per un po’, presumibilmente, si continuerà a vociferare.

Ufficialmente, la sorte dell’intervento militare dei Quattro (Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Italia) è legata a quella del governo di unità nazionale, varato tra sorrisi e abbracci il 17 dicembre scorso sotto l’egida dell’ONU, ma ancora in attesa di essere autorizzato ad entrare in Libia. Se quel governo non riuscisse ad attraversare la frontiera, allora, si dice, l’intervento militare diventerebbe inevitabile: per cercare di riportare un po’ di ordine in Libia, sradicarvi le cellule dell’ISIS e strappare dalle mani dei taglieggiatori armati il trampolino sud delle ondate migratorie in rotta per l’Europa.

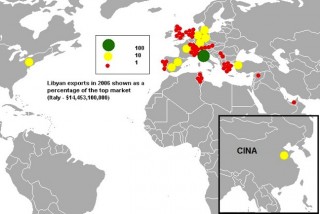

La carta delle relazioni commerciali estere della Libia (benché del 2006) basta a spiegare l’interesse italiano per la sua ex quarta sponda. Le ragioni britanniche, e soprattutto francesi, non sono dissimili da quelle che spingono gli americani a tornare in Irak: dopo aver scoperchiato il vaso di Pandora nel 2011, cercano di richiuderlo, sperando di rimetterci il meno possibile. La Francia, impegnata ad arginare nella fascia del Sahel le ricadute nefaste del suo intervento in Libia, e preoccupata per una possibile espansione dell’arco di instabilità al Maghreb, immagina forse che sia meno dispendioso affrontare il problema alla fonte. Ma quale potrebbe essere l’interesse degli Stati Uniti?

Certo, tutti i responsabili americani mettono avanti la necessità e l’urgenza di arginare il rischio terrorista, di impedire la congiunzione delle reti libiche con quelle nigeriane di Boko Haram. Il problema è che “la lotta al terrorismo” è diventata la salsa con cui, da qualche tempo, si cucinano tutti i piatti di politica internazionale e, in qualche caso (Cina e Turchia, per esempio) anche di politica interna. Quindi, anche se, nella fattispecie, le preoccupazioni americane sono credibili e fondate, bisogna cercare altre motivazioni. In fondo, vi sono altri santuari del terrorismo internazionale, altrettanto se non più pericoli di quelli in Libia; ma è in Libia che gli americani si dicono pronti ad intervenire.

In Libia vi sono quattro gruppi etnici (arabi, berberi, tuareg e tubu), due regioni storicamente rivali (la Tripolitania e la Cirenaica), che hanno partorito due governi contrapposti sostenuti da fragili ed eterogenee coalizioni armate, e, secondo il sito della tribù Temehu, “almeno 140 network tribali conosciuti, molti dei quali si suddividono in numerose branche e clan”. Gheddafi era riuscito a tenere insieme le tribù grazie ad una serie di favoritismi, legami clientelari, matrimoni incrociati, e soprattutto alla violenta repressione dei recalcitranti. Una volta il “federatore” scomparso, ogni network tribale ha ripreso la sua strada, cercando di confortare la propria posizione con un pezzo di potere conquistato e difeso con le armi.

In Libia vi sono quattro gruppi etnici (arabi, berberi, tuareg e tubu), due regioni storicamente rivali (la Tripolitania e la Cirenaica), che hanno partorito due governi contrapposti sostenuti da fragili ed eterogenee coalizioni armate, e, secondo il sito della tribù Temehu, “almeno 140 network tribali conosciuti, molti dei quali si suddividono in numerose branche e clan”. Gheddafi era riuscito a tenere insieme le tribù grazie ad una serie di favoritismi, legami clientelari, matrimoni incrociati, e soprattutto alla violenta repressione dei recalcitranti. Una volta il “federatore” scomparso, ogni network tribale ha ripreso la sua strada, cercando di confortare la propria posizione con un pezzo di potere conquistato e difeso con le armi.

Ma le rivoluzioni arabe del 2011 hanno messo in luce un altro fenomeno: l’intervento di potenze esterne. Non solo la Francia, ma anche certe potenze regionali, per le quali il crollo di regimi inchiodati sulla scena da decenni apriva spiragli per promuovere le proprie relazioni estere e accrescere la propria sfera di influenza. In particolare, avanzarono le loro pedine Turchia, Arabia Saudita, Qatar e Emirati, scegliendo ciascuno i propri referenti locali, perlopiù in gruppi militar-religiosi a diverse gradazioni di islamismo. In Libia, come pure in Egitto, la Turchia e il Qatar a sostegno dei Fratelli musulmani, l’Arabia e gli Emirati a sostegno di formazioni più radicali. L’Egitto post-Mubarak, poi, ha aggiunto un interesse più direttamente geopolitico alla frammentazione della Libia, cercando agganci nella provincia orientale della Cirenaica, verso la quale, da sempre, si appuntano le mire espansioniste del Cairo.

L’insurrezione in Siria ha risvegliato gli stessi appetiti interventisti delle quattro potenze regionali sunnite, ma con una differenza di peso: la stretta relazione tra il regime di Bashar al-Assad e l’Iran, che ha spinto le potenze sunnite ad un’alleanza temporanea e strumentale contro il comune nemico iraniano, dietro al paravento ideologico dell’irriducibile rivalità tra sunniti e sciiti.

L’interesse degli Stati Uniti potrebbe dunque consistere proprio nel mandare un segnale forte a tutti gli apprendisti stregoni locali che hanno cercato di approfittare dell’indebolimento relativo della prima potenza mondiale. Un ritorno in forze di Washington nel “Grande Medio Oriente” è impensabile; ma la crisi degli emergenti, il rallentamento della Cina, l’urgenza dei problemi europei e le numerose difficoltà russe offrono agli Stati Uniti une preziosa finestra di opportunità per ristabilire un po’ della sua vacillante autorità.

Il ricordo del disastroso esito degli interventi in Libano nel 1982 e in Somalia nel 1992, e dei venticinque anni che ci vollero all’Italia per “pacificare” la Libia, tra il 1911 e il 1936, fa pensare che Obama non voglia rischiare di rovinare la sua immagine proprio allo scadere del mandato. Ma affermare di essere pronti ad intervenire, a volte, vale quasi quanto un intervento. Agli Stati Uniti potrebbe anche bastare. Bisogna vedere se basta anche alla Francia e alla Gran Bretagna. E alle rinnovate voglie di quarta sponda dell’Italia.