Quando Odisseo nel XI libro dell’Odissea raggiunge il Regno dei morti e discorre con il grande eroe greco Achille dicendogli (vv.484-486):

“… prima da vivo t’onoravamo come gli dei noi Argivi, e adesso tu signoreggi tra i morti, quaggiù; perciò d’essere morto non t’affliggere, Achille”, l’eroe greco risponde (vv.488-491) “…non lodarmi la morte, splendido Odisseo, vorrei essere bifolco, servire un padrone, un diseredato, che non avesse ricchezza, piuttosto che dominare su tutte le ombre consunte…”

Parole gravi quelle del Pelide… ma perché tanta amarezza?

Per i Greci il corpo, la vita e perciò la luce, l’energia erano di primaria importanza e così pure la “iatriché téchne” la “medicina” che si occupava della salute fisica.

Nell’Iliade di Omero i riferimenti all’anatomia sono numerosissimi, vengono infatti menzionati diversi organi: ad esempio l’encefalo, la trachea, il cuore, il fegato… Al contrario non è citato il pancreas o perché non abbastanza conosciuto o perché non sottoposto a traumi esterni, mentre frequentissimi i riferimenti alle ossa e alle articolazioni in quanto connessi con i colpi subiti nei combattimenti.

Per quanto riguarda il fegato, invece, erano già state intuite da lunghissimo tempo le capacità rigenerative di questo organo. Ripensiamo al mito del Titano Prometeo narrato dal grandissimo tragediografo Eschilo (525 a.C./456 a.C.): Zeus, adiratosi contro Prometeo perché questi aveva sottratto il fuoco (metafora del progresso) agli dei per donarlo agli uomini, stabilì di legarlo a una rupe del Caucaso e di sottoporlo ogni notte al terribile supplizio di un’aquila che gli divorava il fegato il quale però di giorno si sarebbe riprodotto.

L’immagine più chiara è offerta proprio dalla parola inglese che indica il “fegato”, “liver” appunto, legata al verbo “to live” “vivere, sopravvivere”. L’energia presente nel fegato distrutto dal martirio a cui l’eroe era sottoposto da 30 anni prima dell’arrivo di Eracle che l’avrebbe liberato, era tale che l’organo, rigenerandosi, riusciva a mantenere nel tempo la morfologia iniziale e le sue funzioni. Dal sangue che usciva dalle lacerazioni ebbe origine il Colchico, una pianta assai velenosa, spesso confusa con il Crocus. Proprio grazie alla linfa di questo fiore (il croco caucasico) la maga Medea, figlia del re della Colchide, perdutamente innamorata dell’eroe Giasone, creò un unguento magico che rese Giasone invincibile difronte a tutte le avversità. Il colchico è stato utilizzato, nei secoli, sia come veleno sia come farmaco (si noti che in greco “fàrmakon” si riferisce ad entrambi i significati). Il medico bizantino Alessandro di Tralles (VI sec. d.C.), infatti, l’impiegò con successo per i dolori articolari e tale rimedio giunse fino alla farmacopea dell’Ottocento per la cura della gotta.

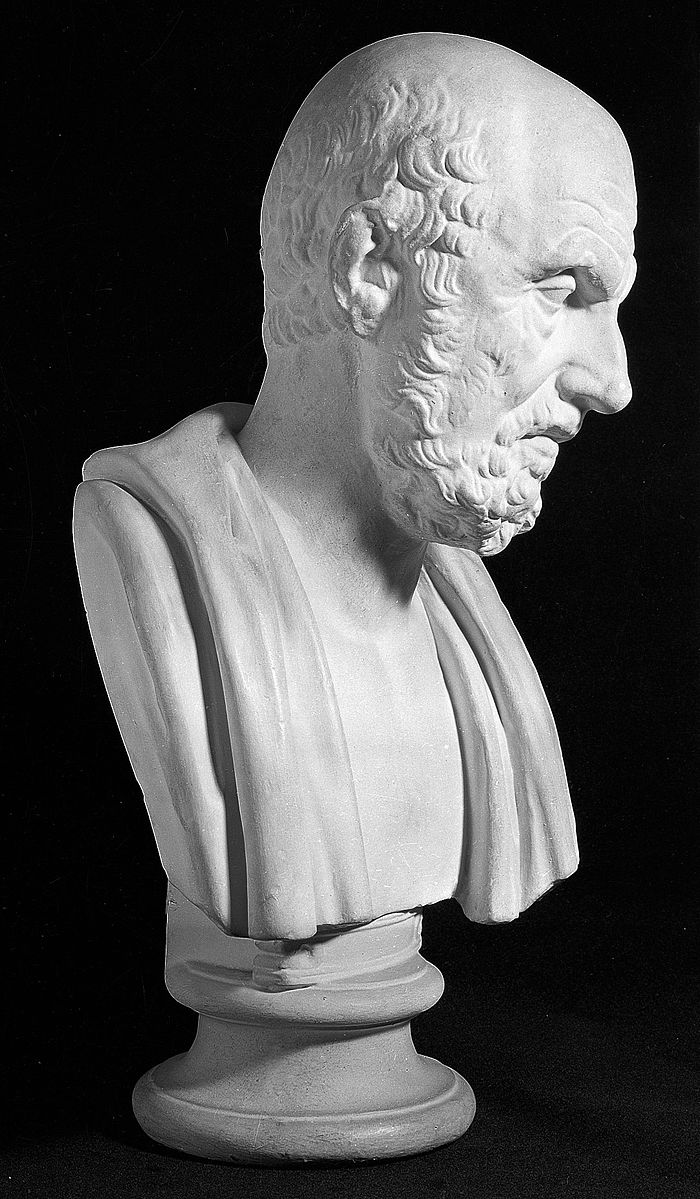

L’encefalo, etimologicamente formato dalla preposizione “en” che significa “dentro” e “kefalé” “testa, cranio”, era ben noto ai filosofi e ai medici greci. Sappiamo che il grande padre della Medicina occidentale Ippocrate (460 a.C.- 377 a.C.), oltre ad averci lasciato studi importantissimi sull’emicrania e sull’epilessia, era convinto che il cervello fosse sede non solo di pensieri, ma anche di sensazioni, percezioni, comportamenti, atteggiamenti. Egli sostenne con ampio anticipo dei tempi il ruolo centrale del cervello come luogo naturale, di origine, dell’epilessia e in generale di tutte le malattie mentali. È all’interno del cervello, infatti che si formano la serenità, la gioia, la malinconia, il dolore, l’odio…, grazie ad esso ragioniamo, riflettiamo, creiamo, ma esso è anche causa di pazzia, deliri, smarrimenti. In effetti, mentre solo 50 anni fa i lobi frontali del cervello erano denominati dai neurologi “regione silente” perché un danno in queste aree non avrebbe creato deficit immediatamente rilevabili dal punto di vista clinico, a differenza delle altre parti, oggi si ritiene che una carenza dello sviluppo dei lobi frontali del cervello conduca a difetti di natura esecutiva.

L’“Epilessia”, una malattia che più di ogni altra ha ricoperto un ruolo fondamentale nella storia della Medicina, ne furono affetti nel corso dei secoli personaggi geniali come Alessandro Magno, Giulio Cesare, F.Petrarca, Napoleone, G.Leopardi, G.Flaubert.

Cosa significa esattamente questa parola?

La sua etimologia viene ancora una volta dal Greco antico “Epilepsìa” “attacco di sorpresa” a sua volta derivata dal verbo “epilambànomai” “sono colto all’improvviso”: in effetti, il soggetto che soffre di questa patologia è colpito improvvisamente da spasmi incontrollati. Gli antichi, prima di Ippocrate, ritenevano che, durante la manifestazione dei sintomi, il malato fosse posseduto dalla divinità o da un ente metafisico ed entrasse in uno stato, per così dire, di trance. Lo curavano soprattutto attraverso il sonno indotto su una lastra di pietra nel tempio del dio della Medicina, Esculapio, oppure, con la somministrazione di semi e radici di peonia o della polvere delle ossa di cranio o di sangue umano. Si era scientificamente certi inoltre dell’influenza della luna piena sulla ricorrenza degli attacchi epilettici.

Il primo che comprese effettivamente che si trattava di uno scorretto funzionamento del cervello fu appunto Ippocrate. La sua opera che va sotto il nome di “Sul morbo sacro” segna un passaggio epocale nel pensiero scientifico: “…questa malattia non mi sembra più divina di tutte le altre ma, come tutte le altre, ha una sua causa naturale…“. Oggi Il dizionario dell’Epilessia edito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito questa patologia come “un’affezione cronica ad eziologia diversa, caratterizzata dalla ripetizione di crisi che derivano da una scarica eccessiva di neuroni cerebrali“.

Come recitava il grandissimo drammaturgo inglese W. Shakespeare (1564-1616) riguardo alla fragilità e vulnerabilità umane:

“…siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita…” “…We are such stuff as dreams are made on; and our little life Is rounded with a sleep…”.

Ma sarebbe bello aggiungere:

“…l’uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura; ma è una canna pensante. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo. Ma quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di chi lo uccide, dal momento che egli sa di morire e il vantaggio che l’universo ha su di lui; l’universo non sa nulla. Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. È in virtù di esso che dobbiamo elevarci, e non nello spazio e nella durata che non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio della morale…” (Blaise Pascal 1623- 1662).