Eletto presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla nazione recentemente, ha affermato, come tanti altri leader mondiali, che per uscire dalla pandemia sia necessaria l’unità. Ma da sola non basta. Per riprendersi dalla crisi, la politica e le imprese devono puntare anche sull’intelligenza umana. Su questa, il Covid-19 ha certamente avuto un impatto. La vita quotidiana è diventata sempre più casalinga, ciondolando tra smartworking e didattica a distanza. Infatti, il primo punto interrogativo riguarda proprio la scuola trasferita online e se essa sia in grado di stimolare gli studenti, accrescere le loro conoscenze e quindi il loro potenziale in termini di intelligenza.

Nel frattempo il mondo si trova alle prese con politici che ignorano la gravità della pandemia e qui è emblematico l’atteggiamento di Donald Trump. Diverse e bizzarre sono state le sue dichiarazioni in merito al coronavirus, come quando in primavera suggerì come cure i rimedi “fai da te”: disinfettanti e raggi UV. Nel 2017, per responsabilità etica, un gruppo di psichiatri, durante una conferenza a Yale, avevano affermato che Trump non fosse idoneo a guidare gli Stati Uniti, perché non stabile mentalmente. Descrivendolo come “paranoico e delirante”, questo gruppo aveva voluto mettere in guardia l’opinione pubblica americana. Eppure, nonostante le innumerevoli gaff e la sconfitta alle elezioni del 4 novembre, sono ancora molti coloro che lo sostengono. Com’è possibile che un politico con così poca empatia, riesca ad ottenere questo consenso?

Nel 2004 alcuni ricercatori dell’Università di Oslo hanno analizzato 730 mila test del QI in Norvegia e hanno mostrato come il punteggio medio sia in calo dalla metà degli anni ’70. Lo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) mette in discussione l’Effetto Flynn, che prende il nome dal suo ricercatore. Il neozelandese James R. Flynn osservò che, nella prima parte del ‘900, il valore medio globale dell’intelligenza, valutata attraverso i test del QI, fosse cresciuto in modo lineare, aumentando di circa 3 punti per ogni decennio. Le ricerche attribuiscono l’inversione di tendenza ai cambiamenti nello stile di vita e nelle abitudini dei giovani di oggi. È dunque possibile che l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella nostra vita sia la causa dell’abbassamento del QI? Ne abbiamo parlato con alcuni studiosi e professori italiani, che, data la situazione ricca di tensione negli Stati Uniti, sono forse in grado di spiegare con un occhio esterno le turbolenze e le novità che hanno investito la vita oltreoceano.

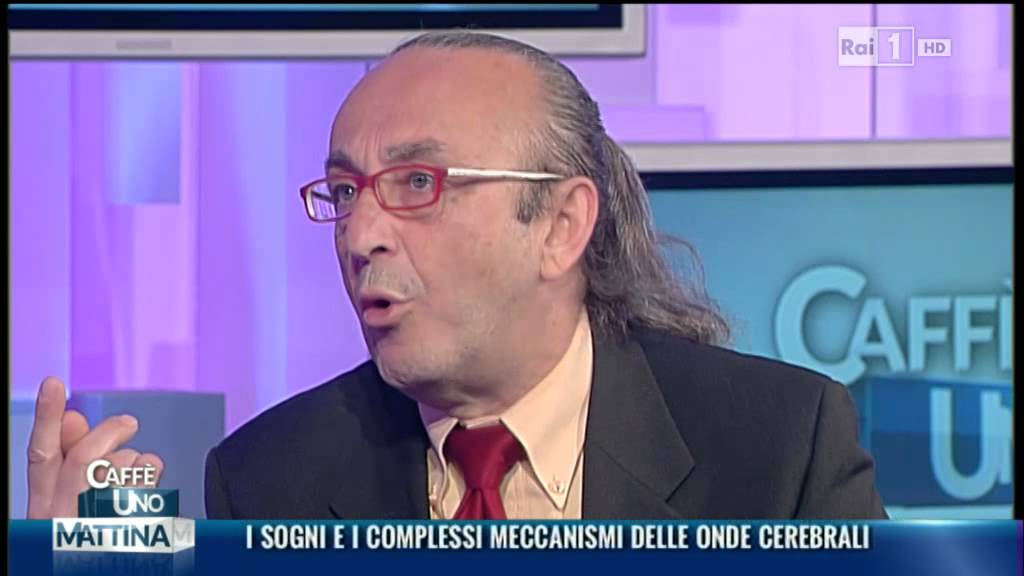

Il primo a rispondere è il professor Luigi De Gennaro, coordinatore del Dottorato di ricerca in Psicologia e Scienza Cognitiva alla Sapienza di Roma. “Certamente – sostiene De Gennaro – il mondo è molto cambiato e ancora non sappiamo valutare e quantificare gli effetti di questo cambiamento. È però verosimile che, negli ultimi anni e nelle ultimissime generazioni, l’aumentare esponenziale del tempo trascorso sugli smartphone e sui social media sia tempo sottrattivo ad altre attività formative. Quello è tempo che, per quanto riguarda la dimensione culturale, potremmo dire sia proprio sprecato”.

Michela Balconi, docente di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive per la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ritiene che i principali veicoli di comunicazione dei media e dei social causino alcuni cambiamenti, dei quali però, ancora oggi, non si conoscono gli effetti. Di certo, nella comunicazione digitale vengono a mancare dei feedback e il ruolo ricoperto da ognuno di noi diventa passivo. Inoltre, un’altra importante considerazione è che la necessità di comunicare in modo semplice, diretto e veloce, porta ad un impoverimento del linguaggio e l’italiano ne è un esempio lampante. E così, lentamente spariscono coniugazioni complesse, sostituite da verbi al presente o all’imperfetto. Il congiuntivo? Per molti un nemico giurato. La professoressa Balconi spiega che “gli studi hanno messo relazione il rapporto tra linguaggio e pensiero, studiando come il linguaggio possa potenziare il pensiero e, viceversa, come la capacità di thinking possa influenzare sulla performance linguistica. L’incidenza è quindi bidirezionale”.

E se la nostra mente diventa più semplicistica e superficiale, e la nostra capacità di ragionamento diminuisce, possiamo essere più facilmente manipolabili? Durante i mesi di pandemia, complici le posizioni opposte tenute da politici, virologi e comunità scientifica, le persone si sentono smarrite e non sanno più a cosa credere. “Noi siamo portati a fidarci delle notizie false – prosegue la Balconi – piuttosto che non credere a nulla. Questo perché abbiamo bisogno di riempire la nostra mente. È un meccanismo che è sempre esistito, ma che con il bombardamento massivo dell’informazione si rinforza. Nei nostri ragionamenti siamo indubbiamente schiacciati dai cosiddetti buyer cognitivi”.

Secondo un altro studio dell’Effetto Flynn, Jakob Pietschnig e Martin Voracek hanno esaminato 3.987.892 partecipanti che coprono un arco di tempo di 105 anni (1909-2013), trovando, al contrario, prove a sostegno dell’affermazione che il QI è aumentato notevolmente nel tempo, e hanno discusso l’istruzione, l’esposizione alla tecnologia e la nutrizione come le diverse spiegazioni per gli aumenti osservati. Ma ricercatori del King’s College dell’Università di Londra analizzando i test di ragionamento nelle scuole secondarie britanniche, tra il 1976 ed il 2003, hanno invece affermato la fine dell’Effetto Flynn.

Stando ai pareri contrastanti, il dibattito sull’aumento o la diminuzione del trend dell’intelligenza è dunque ancora tutto aperto. A questo punto, viene naturale domandarsi quali siano i parametri capaci di definire l’intelligenza umana. Secondo il professor De Gennaro “è una questione che ha attraversato tutta la storia della psicologia. La logica di base si fonda su alcuni strumenti che vanno a valutare aspetti del pensiero verbale e non verbale. Ovviamente, proprio perché sono di così lunga durata, hanno fortemente intersecato tutti i fenomeni storici e culturali della conoscenza, ma il fatto è che in quasi mezzo secolo di esistenza lo strumento è rimasto più o meno inalterato, mentre tante cose nel mondo sono cambiate”.

Diversi esperti ritengono che i parametri con cui si misurava l’intelligenza, hanno ad oggi qualche limitazione e sono ormai sorpassati, poiché non considerano tutte le capacità che compongono l’essere umano. Grazie allo psicologo statunitense Daniel Goleman, al QI è stato affiancato il QE, il quoziente emotivo, ovvero l’empatia e la capacità di cogliere le emozioni proprie e degli altri, ma quale dei due è più importante per il progresso del genere umano?

De Gennaro sostiene che “Il QI sia uno strumento antico e che mal si è adeguato a tante cose che sono cambiate nel mondo. Un dato è certo e cioè che, nella pratica quotidiana, numerosi studi hanno chiarito come altre dimensioni diverse dalla tradizionale intelligenza (sociale, emozionale, relazionale) giochino sempre più un ruolo capace di predire un’ottima prestazione lavorativa rispetto a quelle consolidate di attività verbale e non verbale, che sono le due grandi famiglie per calcolare il QI. Chiaramente tutto dipende dal tipo di lavoro. Se dovessi ricoprire ruoli che implicano la dimensione umana, probabilmente sarebbe opportuno valutare i parametri del QE, che sfuggono completamente alla metrica del tradizionale QI”.

La professoressa Balconi aggiunge un altro contenitore di intelligenza che riguarda principalmente la flessibilità metacognitiva, ovvero la capacità di adattare le proprie competenze in modo flessibile in relazione all’ambiente, sia che si tratti di competenze sociali, sia di competenze intellettive. Quest’ultima è quella capacità che in qualche modo sta al di sopra e regola le altre due. Le ricerche in ambito neuroscientifico però dimostrano che le persone non hanno tutte e tre queste capacità sviluppate allo stesso livello.

Dunque, se l’intelligenza non coincide solo con il QI, non è nemmeno una condizione necessaria e sufficiente per avere successo nel lavoro, dove entrano in gioco anche tutte le altre capacità di una persona. È d’accordo la professoressa Balconi, “molto dipende anche dal tipo di professione. Alcune sono più sbilanciate sulle hard skills, mentre in alte emergono le soft skills”. Della stessa opinione è il professor Alessandro Antonietti, responsabile presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, che spiega come, per esempio, la capacità di capire cosa stia provando l’altro, sia fondamentale nell’ambito del commercio per modulare le tecniche di persuasione. Quando si parla di lavoro, però, Italia e Stati Uniti hanno storie diverse. Mentre nello stivale non è mai penetrato, per la selezione del personale, l’utilizzo di strumenti come il QI, negli Usa sono invece molto utilizzati.

Ma il mondo è ormai talmente globalizzato che, a volte, diventa persino difficile distinguere tra culture diverse. Ed è proprio qui, sul tema della contaminazione, che tutti gli esperti si trovano d’accordo. L’immigrazione e la mescolanza tra i vari popoli portano a cambiamenti sostanziali nel livello di QI. Il professor Antonietti spiega infatti che questi scambi implicano anche incroci genetici e, che parte dell’intelligenza, anche se non tutta, è trasmessa geneticamente. “Inoltre – prosegue – altrettanto potenti sono gli incroci delle mentalità delle differenti culture, che combinano anche le diverse capacità”.

Il professore De Gennaro, citando gli Stati Uniti, spiega che “le valutazioni del QI negli USA mostrano con costanza che certi gruppi etnici abbiano mediamente livelli di intelligenza diversi. Al primo posto c’è sempre il gruppo di origine ebraica, che precede i bianchi, che a loro volta precedono gli ispanici e gli afroamericani. Gli studiosi sanno perfettamente che tutti i fenomeni migratori di qualsiasi tipo vanno a incidere sul QI. Di solito lo abbassano, perché molto spesso riguardano segmenti culturali ed economici di fascia non medio-alta, e quindi tendono ad arricchire la coda bassa della distribuzione dei punteggi”.

È chiaro, molto dipende dal contesto sociale nel quale le etnie si trovano a vivere. Mediamente, gli ebrei nascono e crescono in contesti privilegiati rispetto, ad esempio, alla popolazione afroamericana e questo fa sì che un più facile accesso all’istruzione o ad ambienti culturalmente floridi contribuisca alla crescita del loro QI.

Per concludere, il dato di fatto è che il trend dell’intelligenza sia influenzato da diversi fattori. I momenti di crisi, ad esempio, potrebbero spingere i giovani ad abbandonare gli studi per andare a lavorare, portando di conseguenza ad un progressivo abbassamento del QI. L’intelligenza, come sottolinea Antonetti, “è modificabile in tutte le fasce di età, anche se dall’infanzia all’adolescenza la plasticità è ovviamente maggiore“. Ci sono invece altre capacità, come la consapevolezza, che si acquisiscono con la maturità. In ogni caso, è importante allenarsi, perché l’intelligenza è come un muscolo, se non è sollecitata si atrofizza.

C’è dunque una regola fondamentale da seguire: frequentare sempre ambienti stimolanti. Solo così il QI può alzarsi. Non ci sono né scorciatoie, né tantomeno vie di fuga.