“Se controlli il petrolio, controlli le nazioni, se controlli gli alimenti, controlli i popoli” (Henry Kissinger, Premio Nobel per la Pace nel 1973).

Il cibo è inequivocabilmente, oggi, divenuto uno degli strumenti di controllo più potenti del Sistema, sia a livello economico che politico. È attraverso la scarsità di una risorsa che è possibile controllare chi quella risorsa fa fatica a procurarsela. E così il nostro sistema si basa sulla scarsità. Scarsità di denaro, scarsità di cibo. Il controllo della società attraverso la scarsità è un modello socio-economico-politico teorizzato proprio da Henry Kissinger. Questo implica che ci sarà sempre qualcuno interessato “SE” farci arrivare cibo, “COME” farcelo arrivare e soprattutto “QUANTO” cibo. È proprio attraverso la scarsità di una risorsa che è possibile esercitare il controllo sui popolo. In sintesi, oggi il nostro sistema è basato sulla scarsità. Scarsità di denaro, scarsità di cibo.

Nel 1974, su richiesta di Henry Kissinger, CIA e Dipartimento di Stato elaborarono il National Security Memorandum 200. Un piano che prevedeva la cessazione di ogni aiuto alimentare americano ai paesi in via di sviluppo che non avessero adottato politiche di regolazione delle nascite, ritenute dagli Stati Uniti premesse per stabilità sociale e sviluppo sostenibile. Per questo è giusto affermare che la dimensione del cibo è stata largamente sottovalutata negli ultimi 20 anni. Eppure, oggi la crescita esponenziale della Cina imporrà, senza dubbio, un ripensamento. In questo Paese, negli ultimi tempi, si è sviluppata un’enorme classe media che consuma una dieta più proteica e causa una domanda dai numeri senza precedenti.

In 20 anni, infatti, il consumo di latte è cresciuto di 10 volte, quello di uova otto, la domanda di carne è quasi quadruplicata. Scientificamente è dimostrato che le società che hanno un consumo di carne elevato sono meno sostenibili: la mucca beve acqua, chiede mangimi, crea problemi ambientali con le deiezioni. Inoltre, “imborghesimento” della Cina determina dinamiche di prezzo notevoli, provocando uno spostamento della domanda. Ne consegue che tanti paesi crescono in maniera esponenziale e veloce: la food security, la sicurezza negli approvvigionamenti di cibo, è negli ultimi decenni, diventata un’ossessione per alcuni Stati.

L’Arabia Saudita ha comprato una quantità enorme di terreni sparsi nel mondo ed è diventato il secondo produttore riso. Ha comprato in Africa, Sud America e in Europa, per il timore che un giorno gli Iraniani possano bloccare lo stretto di Hormuz. Dunque, oltre, l’energia e l’acqua, la sfida mondiale futura è tutta centrata sul cibo. Entro il 2050, la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere i 9,6 miliardi persone, questo, significa che aumenterà la domanda di cibo e, soprattutto, aumenteranno tensioni sull’ambiente vale a dire sulle risorse naturali e sugli ecosistemi ai quali gli esseri umani sono intrinsecamente dipendenti. La sfida sarà quella di come nutrire 9,6 miliardi di persone in modo congruente con risultati positivi dal punto di vista sociale, sanitario, ambientale, senza tuttavia tralasciare i risultati economici. Dobbiamo considerare, in questo panorama, che ottocento milioni di persone sono sottoalimentate e un altro 1,2 miliardo di persone sono in sovrappeso o sono obesi. Allo stesso tempo, il sistema alimentare globale sfida la diversità degli ecosistemi essenziali per la nostra vita. Infatti, la produzione alimentare è il maggior emettitore di gas serra all’atmosfera, così come il maggiore utilizzatore di risorse idriche. Con la rapida urbanizzazione, la pressione demografica, i conflitti geopolitici, la fragile democrazia globale e la meno prevedibile variabilità climatica, i gravissimi eventi meteorologici, la posta in gioco è diventata troppo alta per poter essere ignorata. Secondo alcuni studiosi è diventato necessario e urgente creare un sistema alimentare globale più equo, etico e sostenibile. Tuttavia la scarsità di cibo non è un fatto naturale, ma il diretto risultato della politica finanziaria dell’Occidente.

Investire capitali per irrigazione, infrastrutture, e l’organizzazione necessaria ad un continuo aumento della produzione agricola potrebbero essere al di là delle reali possibilità di molti tra i Paesi del Terzo Mondo. Per alcune aree sotto forte pressione demografica ci sono nessuna o poche prospettive che gli introiti derivanti dal commercio con l’estero possano sopperire alla costante domanda d importazione di cibo. “È dubbio che – continuava Kissinger – i Paesi che offrono aiuti siano preparati a sopperire a lungo termine alla quantità massiccia di cibo richiesta”. Di conseguenza, “una carestia su larga scala come non succedeva da decenni, del tipo che si pensava ormai eliminata per sempre” era prevedibile, un periodo di fame che effettivamente si è riproposto. L’agricoltura deve affrontare oggi molte sfide, il che rende sempre più difficile da raggiungere il suo principale obbiettivo ogni anno, alimentare il mondo, ogni anno. La crescita della popolazione e cambiamenti nella dieta associata con l’aumento dei redditi, di un maggiore domanda di cibo e altri prodotti agricoli, mentre i sistemi alimentari globali sono sempre più minacciati dal degrado del suolo, dai cambiamenti climatici, e da altri fattori di stress. Controlla il cibo, e controllerai i popoli. E, come si esercita il controllo sul cibo? Controllando la terra e controllando le sementi.

“Esiste un disegno preciso dietro alle pressioni economiche o militari con le quali un ristretto gruppo di potenti agisce nei confronti dei paesi poveri, obbligandoli a distruggere il proprio millenario sistema di produzione alimentare e a sostituirlo con uno basato sulle grandi fattorie industrializzate e sulla diffusione degli OGM (organismi geneticamente modificati). Questo disegno si chiama agribusiness, il business dell’industria alimentare, e ha come obiettivo il controllo del mondo attraverso il controllo della risorsa primaria per eccellenza: il cibo.” (William Enghdal). Significa impossessarsi fisicamente di un’estensione più o meno grande di terreno, per sfruttarlo per la coltivazione. Questo mercato ha cominciato a crescere velocemente negli ultimi anni, proprio, nel momento in cui il mercato finanziario stava vivendo un momento di profonda crisi ed era alla ricerca di nuovi business.

Il fenomeno è stato definito «landgrabbing» e interessa oggi molti investitori privati (per esempio le banche) ma anche istituzionali, tra cui addirittura alcuni Stati che non hanno sufficienti terreni coltivabili all’interno dei propri confini nazionali per garantire un sufficiente approvvigionamento alimentare a tutta la propria popolazione. Le terre oggetto di questo nuovo fenomeno sono quelle dei paesi del Terzo Mondo, come quelli africani. Per gli stati occidentali risulta estremamente facile stringere un accordo commerciale con i politici degli stati africani in questione, per cifre estremamente irrisorie e, in poco tempo, possono acquisire letteralmente l’esclusiva di sfruttamento di un terreno per la durata di decenni. La Daewoo è una multinazionale conosciuta per la produzione di automobili e di navi e la realizzazione di prodotti elettronici per l’industria. Nel 2008 l’azienda coreana firmò un accordo con il governo del Madagascar secondo il quale la stessa Daewoo avrebbe acquistato l’esclusiva di sfruttamento di 1,3 milioni di ettari di terra presenti nell’isola africana per i successivi 99 anni.

In Madagascar, il totale delle terre coltivabili ammonta a circa 2,5 milioni di ettari, questo significa che la Daewoo controllava la produzione agricola di

oltre la metà dell’isola. Secondo l’accordo siglato dalle due parti, quelle terre sarebbero dovute diventare monocolture intensive di cibo e di biocarburante per meno di 3 dollari all’ettaro all’anno, per un periodo di 99 anni. La Daewoo si impegnava, inoltre, alla costruzione delle infrastrutture che contribuivano al progresso tecnologico dell’isola: costruzione di porti, autostrade, impianti di irrigazione, linee elettriche, scuole. Nel caso in cui non si potesse acquistare la terra dal contadino, si controlla la terra che il contadino coltiva. Infatti, ogni anno il contadino deve piantare le sementi da cui far crescere i suoi prodotti, cereali, verdure e ortaggi. In passato, quando le sue piante davano i propri frutti, l’agricoltore conservava alcuni dei semi per poterli ripiantare l’anno successivo. Oggi questo schema non esiste più. Le aziende produttrici di sementi hanno creato piante in grado di fruttificare una sola volta. I suoi semi, infatti, non sono fertili, perciò non possono essere utilizzati successivamente. E così, l’anno successivo, il contadino sarà costretto ad acquistare nuove piantine. Oggi il mercato dei semi a livello mondiale è dominato da tre società, che insieme detengono il 53% del totale del mercato: Monsanto (27%), Dupont e Syngenta. Esistono, senza dubbio, incertezze sugli impatti regionali e locali del cambiamento climatico, ma il modello globale complessivo pone in evidenza che la stabilità del sistema alimentare sarà sottoposto ad un rischio estremamente significativo proprio a causa della variabilità a breve termine della catena alimentare. Conseguentemente, compito dei Governi sarà quello di trovare soluzioni eticamente difendibili che trascendono piccole e grandi aziende nel contesto rurale e la convergenza delle zone rurali ai sistemi alimentari del centro urbano.

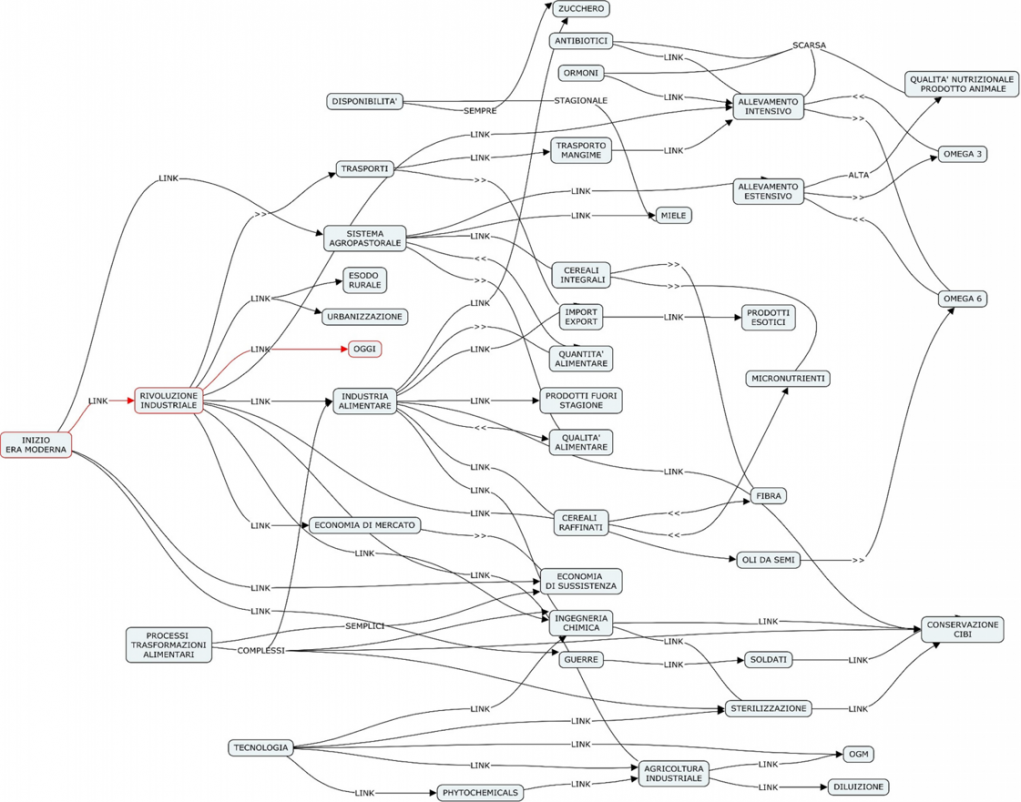

Altra questione è collegata alla necessità di soddisfare l’aumento della produzione alimentare, la crescente domanda, e il relativo impatto sulle emissioni di gas ed effetto serra, le risorse idriche, la conservazione della biodiversità e l’ecosistema planetario in senso più ampio. Tra i paesi in cui le falde acquifere sono in calo, ci sono i tre grandi produttori di grano – Cina, India, e gli Stati Uniti – il sistema alimentare, come già detto sopra, è considerato il più grande emettitore di gas serra nell’atmosfera contribuendo al 34 del totale. Le sfide del futuro saranno quelle di ridurre le emissioni di deforestazioni, le pratiche agricole, e la lavorazione, il trasporto, e l’utilizzo di cibo, senza tralasciare, evitare perdite e sprechi di cibo. Sotto il profilo medico, il doppio carico di obesità, di malnutrizione cronica, di patologie che derivano da urbanizzazione e cambiamenti demografici colpiscono ben due miliardi di persone in tutto il mondo. L’aumento dei tassi obesità sia nel mondo sviluppato e sia in via di sviluppo, richiedono una risposta immediata per l’aumento di malattie non trasmissibili. I mutamenti culturali, sociali ed economici del 20° secolo, che hanno caratterizzato la storia delle nazioni a più alto sviluppo industriale hanno portato a profonde modificazioni dello stile di vita, incluso le abitudini alimentari. Con l’avvento della moderna agricoltura e della globalizzazione alimentare, i sistemi alimentari hanno subito un processo di intensificazione ed industrializzazione. Ciò ha comportato un eccessivo aumento della produzione globalizzata di alimenti senza, tuttavia, portare miglioramenti in campo nutrizionale. Dal punto di vista qualitativo, infatti, la rivoluzione industriale ha determinato un peggioramento nella ricchezza nutrizionale dell’alimento.

Per quanto riguarda i cereali prima della rivoluzione industriale si consumavano prevalentemente cereali integrali che includevano tutti i componenti del chicco, incluso il germe, l’endosperma e la gluma. Con i macchinari industriali la raffinazione divenne semplice e ad oggi la maggior parte dei cereali che consumiamo sono raffinati e meno ricchi in micronutrienti e fibra se comparati con quelli integrali. La rivoluzione industriale, inoltre, ha comportato una serie di innovazioni tecnologiche tra cui i mezzi di trasporto, tra cui i treni, che hanno reso possibile un economico ed efficiente trasporto di cereali ed altre componenti vegetali utilizzabili come mangime per l’allevamento. Questa nuova disponibilità ha dato spazio alla crescita di fattorie che si sono trasformate in industrie produttrici di carne determinando così un importante variazione nella composizione nutrizionale delle carni dovuta ad una modificata dieta degli animali allevati. Il passaggio dall’economia di sussistenza a quella di consumo ha causato, poi, la comparsa di diete ingrassanti e l’uso di antibiotici e ormoni della crescita allo scopo di massimizzare i profitti determinando la conseguente produzione di carni nutrizionalmente caratterizzate da alti livelli di omega 6 e minori livelli di omega 3 e complessivamente più grasse rispetto a quelle di animali selvatici.

Per quanto riguarda i grassi di origine vegetale l’avvento dell’industria nella produzione di oli da semi all’inizio del 20° secolo ha portato ad un incremento del consumo dei grassi vegetali che ha a sua volta determinato, a causa della qualità degli oli, un incremento nell’apporto di acidi grassi omega 6 a scapito degli omega 3. Negli Stati Uniti ad esempio, ma il trend è diffuso al mondo intero, dal 1909 al 1999 l’incremento nell’uso di oli vegetali è stato del 130%. La rivoluzione industriale determinò anche un incredibile aumento in termini di zucchero raffinato. Prima della produzione industriale dello zucchero il dolcificante più utilizzato a livello mondiale, e tuttora l’unico in società di raccoglitori/cacciatori tuttora sopravviventi, era il miele che è caratterizzato da una disponibilità solo stagionale.

Al contrario lo zucchero, prodotto su scala industriale è sempre disponibile per le società moderne e ciò ha determinato un incremento impressionante su scala mondiale. Basti pensare che il consumo pro-capite di saccarosio raffinato in Inghilterra è passato da 6,8Kg /anno nel 1815 a 54,5Kg/anno nel 1970. In ultimo la rivoluzione industriale ha comportato importanti modifiche nei processi di trasformazione alimentare. Molti dei cibi introdotti nell’era moderna richiedono spesso processi di lavorazione complessi e, tendono a contenere alcuni composti potenzialmente dannosi se non trattati correttamente. La rivoluzione industriale e il passaggio dall’economia di sussistenza a quella di consumo hanno determinato profonde modifiche nei processi produttivi e nello specifico nell’agricoltura industriale. Ed ancora “il peggioramento della situazione ambientale è stato provocato anche e specialmente dalla selezione dei ceppi delle specie patogene che, aumentando la propria resistenza ai pesticidi, hanno avuto bisogno di dosi crescenti di antiparassitari sempre più potenti e dannosi”. I ricercatori riportano inoltre che in media ad oggi ogni italiano si trova ogni anno nel piatto Kg 2,5 di pesticidi e fertilizzanti che finiscono in buona parte nel corpo umano.

In altre parole, come scrive Giovannangelo Oriani “la transizione nutrizionale si completa in tre stadi finali. Inizialmente con il crescere del reddito si ha la progressiva scomparsa della fame e un lento declino della mortalità, col persistere di un cattivo stato di salute materno-infantile. In seguito nello stadio successivo la variazione della dieta e la sedentarietà determinano l’emergenza dell’obesità e di altre patologie legate all’alimentazione, con aumento della prevalenza di disabilità, Ed in ultimo la variazione consapevole del comportamento alimentare porta (o dovrebbe portare) ad un’inversione di queste tendenze negative e, rende possibile un processo di invecchiamento di successo”.

In Italia, nello specifico la transizione nutrizionale riguarda in maniera prominente gli ultimi 50 anni ed è proceduta di pari passo con l’incremento di patologie dovute a malnutrizione per eccesso o per difetto di diversi componenti. L’allontanamento dalla tradizionale Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento è da ricollegare al passaggio della società da una tipologia prevalentemente agro-famigliare a una prevalentemente industriale-collettiva. Le modificazioni indotte nello stile di vita sono state notevoli, con un forte impatto sul comportamento nutrizionale. Tutte queste modificazioni unite all’inquinamento ambientale e allo stress, che lo stile di vita attuale comporta, rappresentano fattori di rischio per varie malattie cronico – degenerative. Questi tassi crescenti generano richieste di risposte indispensabili, precise e puntuali da governi, operatori sanitari internazionali, industria alimentare globale e dagli agricoltori locali. Alcune risposte sono destinate a sollevare questioni etiche estremamente complesse. Molti paesi si trovano a dover affrontare un onere significativo di denutrizione cronica dei bambini, adolescenti e donne che richiedono un azione precisa di giustizia sociale.

Una recente indagine di Save The Children mostra che il 24% delle famiglie in India affrontano giorni senza cibo. Per la Nigeria, il dato comparabile è del 27%, per il Perù è del 14%. In un mondo affamato, la fame ha spesso il volto di un bambino. Milioni di bambini sono pericolosamente affamati e troppo deboli per andare a scuola. Molti sono fisicamente e mentalmente rachitici. Lester Brown scrive: “Anche la fame si diffonde, gli agricoltori si trovano ad affrontare nuove sfide su entrambi i lati dell’equazione cibo. Dal lato della domanda, ci sono stati due fonti di crescita della domanda. Il più antico di questi è la crescita della popolazione”. Ogni anno, nel mondo si incrementa di quasi 80 milioni di persone. La seconda fonte è la crescente domanda di grano. Come i redditi aumentano, la gente mangia di più bestiame e pollame, prodotti ad alta intensità di grano. Oggi con l’aumento dei redditi veloce nelle economie emergenti, ci sono almeno 3 miliardi di persone che si spostano lungo la catena alimentare, e come già evidenziato sopra la più grande concentrazione di questi nuovi mangiatori di carne è la Cina che ora consuma il doppio della carne rispetto agli Stati Uniti.

L’etica, la giustizia e la democrazia è un altro dei punti cruciali. Il dibattito riguardante l’alimentazione del mondo in modo sostenibile e profondamente radicata nell’etica. Al suo centro, la promozione individuale la salute pubblica, la tutela dell’ ambiente con la necessità di garantire il benessere economico, riducendo al minimo animali, la sofferenza, fornendo un accesso equo ai terreni agricoli nel rispetto delle libertà individuali e delle tradizioni culturali, favorendo, il controllo collettivo sul cibo e la politica agricola, impegnando una cittadinanza attiva.

Questi valori etici spesso entrano in conflitto nella formulazione di possibili soluzioni. Allo stesso tempo, aumentano gli oneri di denutrizione e di sovrappeso e obesità, e dei cambiamenti climatici e il degrado ambientale, in maniera sproporzionata alle persone più svantaggiate del mondo, tra cui donne e bambini povere e poveri delle aree rurali. Occorre affrontare in maniera congiunta l’impatto del conflitto sulla fame prolungata, la nutrizione, i diritti alimentari e le questioni di giustizia. Le sfide sono rappresentante dalla sicurezza alimentare e nutrizionale nel contesto di discriminazione sociale e la relativa ingiustizia. Sono questioni estremamente complesse e pongono all’attenzione degli studiosi, l’etica dello stato, il sistema alimentare globale e le necessarie proposte per migliorarlo. Occorre, anche, in questo panorama coinvolgere i medici che dovranno fornire soluzioni locali per assicurare che i responsabili politici, agricoltori e le comunità beneficiano della migliore scienza e tecnologia. La domanda cruciale e abbiamo bisogno di aumentare la produzione agricola mondiale per nutrire il mondo in modo sostenibile nel 2050? Alcuni sostengono che non abbiamo bisogno di aumentare la produzione, altri sostengono che abbiamo bisogno di aumentarla del 30-100%.

La mancanza di una previsione sufficientemente attendibile e trasparente di futuri possibili, di raccomandazioni concrete per affrontare queste scottanti questioni è una delle sfide più complesse di questo secolo che l’umanità deve affrontare. Dobbiamo considerare che le attuali pratiche attuali contribuiscono in modo significativo ai cambiamenti climatici, e di conseguenza il cambiamento climatico rappresenta una gravissima minaccia per la sicurezza alimentare globale. Le nuove strategie che si adattano agli inevitabili cambiamenti climatici denominate CSA. Queste nuove strategie includono tecnologie e pratiche destinate ad aumentare la produttività, ridurre l’impatto ambientale, aumentare l efficienza in termini di risorse scarse e migliorare il sistema alimentare. Bisogna prevedere, naturalmente, un adeguata formazione e sensibilizzazione tra gli agricoltori.

Occorre avviare una comune politica strategica che punta a comprendere meglio come le nuove strategie in agricoltura, gli interventi necessari e gli investimenti possano essere in qualche modo “ottimizzati”, e trascinare successivamente miglioramenti nella dieta e nei programmi di nutrizione delle popolazioni che vivono nelle zone rurali. È importante e determinante, oggi, comprendere i fattori e i processi che compongono una dieta sostenibile in un epoca di crescita economica, di aumento dei redditi, di cambiamenti climatici e, soprattutto le transizioni alimentari. Bisogna studiare e comprendere meglio come le diete incorporano aspetti di accesso e la loro convenienza. Bisogna capire meglio e successivamente far capire ciò che compone una dieta sostenibile, come il livello di sostenibilità viene misurato, gli impatti, e i compromessi coinvolti nella promozione di una dieta sostenibile sia ai singoli sia ai vari livelli della popolazione. Il concetto di dieta sostenibile vuole promuovere l’opportunità di avviare con successo gli impegni per lo sviluppo sostenibile e l’eliminazione della povertà e l’insicurezza alimentare. Altro problema da affrontare per la sicurezza alimentare è un ampio programma di etichettatura completo e accurato e facile da comprendere e usare, educare il consumatore sul sistema etichettatura. Inoltre, occorre incoraggiare gli attori della catena alimentare ad approvare questo sistema di etichettatura. Questo consentirà ai consumatori di incorporare facilmente e con precisione la conoscenza eticamente sulle loro scelte alimentari e ai produttori di comprendere come incorporare questi standard etici nei loro prodotti. Sarà importante approfondire i fattori determinanti alla base delle scelte alimentari. Naturalmente, ciò che ci porta a mangiare è soprattutto lo stimolo della fame, ma le nostre scelte alimentari non sono dettate solo da esigenze fisiologiche o nutrizionali.

Secondo l’ultimo rapporto Eufic, altri fattori che influenzano le nostre scelte alimentari includono:

“Fattori biologici come stimolo della fame, appetito e gusto. Fattori economici come costo, reddito e disponibilità. Fattori fisici come accesso, istruzione, capacità (ad esempio, saper cucinare) e tempo. Fattori sociali come cultura, famiglia, altre persone e modalità dei pasti. Fattori psicologici come umore, stress e senso di colpa”. Atteggiamenti, convinzioni e conoscenze sugli alimenti.

Per concludere la sfida di questo millennio sarà mettere insieme, sicurezza alimentare, pratiche agricole sostenibili, standard di lavoro, salute pubblica, risorse idriche e l’utilizzo e benessere degli animali.