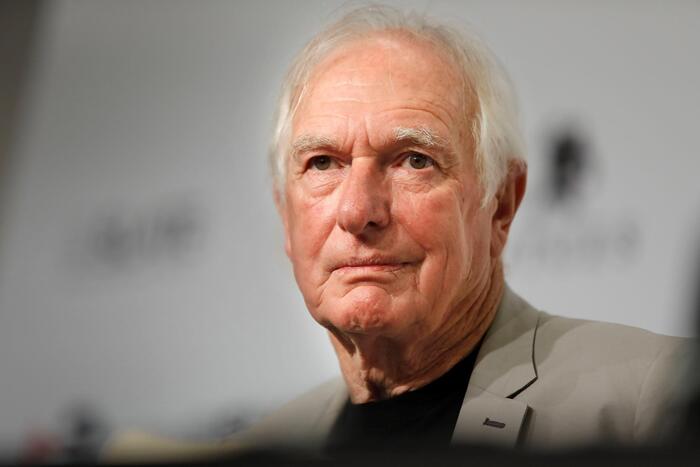

“Con soli 13 film realizzati nell’arco di quarant’anni, Peter Weir si è assicurato un posto nel firmamento dei grandi registi del cinema moderno… fautore di un cinema in grado di coniugare la riflessione su tematiche personali e l’esigenza di rivolgersi ad un pubblico il più vasto possibile. Pur nella diversità dei soggetti affrontati, non è difficile rinvenire nel suo cinema, insieme audace, rigoroso e spettacolare, la costante di una sensibilità che gli consente di affrontare tematiche eminentemente moderne, come il fascino per la natura e i suoi misteri, la crisi degli adulti nelle società consumiste, le difficoltà dell’educazione dei giovani alla vita, la tentazione dell’isolamento fisico e culturale, ma anche il richiamo degli slanci avventurosi e l’istinto della salutare ribellione…”: così il direttore della 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha spiegato la scelta di conferire all’ottantenne Peter Weir (quello che per me è “il migliore regista del mondo tra quelli di cui non si è tanto sentito parlare da anni”) il Leone d’oro alla carriera.

Se negli ultimi decenni il cinema australiano ha raggiunto la notorietà e il prestigio che oggi gli vengono universalmente riconosciuti, il merito non è soltanto di star internazionali quali Nicole Kidman, Hugh Jackman, Cate Blanchett, Heath Ledger, Margot Robbie, Russell Crowe (solo per citarne alcuni), o di autori come Bruce Beresford o (nell’ultimo lustro) Baz Luhrmann: il merito va ascritto anche (e forse soprattutto) al regista australiano probabilmente più celebre all’estero, Peter Weir.

Tutta la sua cinematografia è unita non solo da uno stile unico e accattivante, ma anche da una continuità di temi e figure che attraversano, come una sottile linea rossa, tutte le sue opere. Weir è un regista eclettico che ama attingere a diverse fonti, cambiare i generi di riferimento da film a film – e spesso anche nel medesimo film -, attuando quella che oggi viene da tutti chiamata la contaminazione di generi. Ha prima reiventato il cinema australiano, quando negli Anni Settanta tentava di rinascere dalle ceneri di un passato glorioso, poi ha portato una ventata di freschezza al cinema hollywoodiano, sempre più in cerca di storie da raccontare ma sempre meno capace di trovarle.

Professionista serio e silenzioso, lontano da ogni tipo di riflettore, disinteressato alla fama e alle attenzioni di stampa e pubblico, uomo diviso tra diverse culture e realtà (l’Australia, sua terra d’origine, gli Stati Uniti d’America, dove ha lavorato per diversi decenni, e l’Europa, patria dei suoi antenati), Peter Weir ha diretto di tutto, dal thriller alla commedia romantica, dal folk horror alla fantascienza. Ma anche con moderazione: in quarant’anni di carriera ha messo in curriculum appena 14 film, tutti curati fin nel minimo dettaglio e nessuno dei quali si possa dire “non vale la pena vederlo”.

Dalla breve (50’) commedia drammatica Homesdale (1971) e dalla successiva commedia horror Le macchine che distrussero Parigi (1974) al suo ultimo lavoro, The Way Back (2010), il cinema di Weir ha sviluppato tematiche via via sempre differenti ma “universali” (il viaggio, la donna, l’acqua, il tempo, la natura, l’amicizia), utilizzando storie diverse tra loro ma incentrate tutte su situazioni particolari e utilizzando un “linguaggio comunicativo” profondo che oltrepassa i codici narrativi e linguistici consueti.

A quel primo lungometraggio seguono tre film di grosso successo che – com’era prevedibile – finiscono con l’attirare l’attenzione dell’establishment hollywoodiano. Parliamo, in ordine di uscita, di Picnic a Hanging Rock (1975), suo capolavoro per eccellenza: una storia sospesa e rurale di ragazze ricche che spariscono durante una gita, senza sangue e violenza ma che con le sue atmosfere allucinate e la costante sensazione che sotto sotto ci sia qualcosa di terribile che ribolle, lo avvicinano al genere horror più di quanto possa apparire. Poi, nel 1981, il dramma sulla Prima Guerra mondiale Gallipoli-Gli anni spezzati: uno dei film antimilitaristi più severi e trascinanti che si siano visti sul grande schermo, con la corsa memorabile di Mel Gibson tra le trincee mentre parte l’attacco, chiuso da un fermo immagine che ricorda la celebre fotografia di Robert Capa, rimane un pezzo di cinema inarrivabile per forza drammatica, ritmo e sconvolgimento emotivo.

Ultimo film “australiano” di Peter Weir è Un anno vissuto pericolosamente (1982), ambientato nell’Indonesia di Sukarno durante il colpo di Stato: unisce impegno politico, fascino a piene mani e senso del destino.

La carriera americana comincia con Witness-Il testimone (1985), un giallo ambientato nella comunità Hamish con Harrison Ford, allora al vertice della sua popolarità, dopo la trilogia di Star Wars e i primi due capitoli di Indiana Jones. Il film gli garantisce la prima, di sei, candidature all’Oscar per la Miglior regia e le statuette per la Miglior sceneggiatura originale e per il Miglior montaggio.

Il mezzo passo falso dell’ecologista Mosquito Coast (1986) viene subito messo nel dimenticatoio da uno straordinario film “generazionale”, L’attimo fuggente (1989), ambientato in un college maschile nell’America degli anni ’50, dove il prof. Keating (il mai troppo compianto Robin Williams) insegna ai suoi allievi a rifiutare, attraverso la poesia, il conformismo delle istituzioni e di una società, così simile a quella in cui il film usciva. Un film che contiene alcune delle scene più iconiche dell’ultimo mezzo secolo di cinema, ma il fatto che si sia portato a casa un solo Oscar (per la Miglior sceneggiatura originale) grida vendetta ancora oggi, soprattutto considerato che venne battuto nella corsa a Miglior film da A spasso con Daisy. Hollywood non ha mai amato chi critica apertamente la società americana.

Fearless-Senza paura è un viaggio introspettivo nell’accettazione del lutto e del proprio destino, preludio ai suoi ultimi fuochi.

Truman Show, nel 1998, pur snobbato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ma diventato un caso cinematografico mondiale, contribuisce a rafforzare il ruolo di Weir nella Mecca del cinema ma anche a marcare una distanza da essa piuttosto netta. Il film anticipa profeticamente il mondo social in cui tutti siamo immersi, con una storia scritta da Andrew Niccol che affonda nel mito della Caverna di Platone e che ribalta ingegnosamente l’ossessione per il controllo e i limiti fra lo spazio pubblico e quello privato. Un lavoro dalle diverse interpretazioni: film sul potere dei media e della manipolazione o film psicoanalitico? A voi la scelta.

Master e Commander nel 2003 ha ottenuto dieci candidature all’Oscar ma è ancora un film sottovalutato e per certi versi “dimenticato”. Lo ritengo un film “classico, che più classico non si può”, un’opera di valore assoluto, anche estetico, oltre a essere uno dei migliori ruoli di Crowe e, soprattutto, uno dei migliori film navali di sempre.

Il finale è una nuova odissea del ritorno con The Way Back del 2010, in cui sette coraggiosi prigionieri fuggono da un campo di lavoro siberiano e scoprono il vero significato dell’amicizia.

Da allora un rispettoso silenzio rotto solo dalle celebrazioni per i premi raccolti in questo lungo tramonto, come l’Oscar alla carriera nel 2022.

Da anni, l’autore di autentici capolavori si è auto isolato, pacifico e sereno, nella sua magione in Australia da dove comunica, solo da qualche anno, con uno smartphone (prima solo telefono all’antica con cornetta) e lettere cartacee. Slanci ribellistici che, soprattutto all’epoca de L’attimo fuggente fecero sfracelli di pubblico, di lacrime e fazzoletti.

“Sono io il protagonista di Mosquito Coast, il cineasta straniero sbarcato in America come davanti a un mondo sconosciuto – ha spiegato tempo fa Peter Weir a Le Monde -. Sia chiaro, comunque, che non avevo problemi a lavorare là, ma nei contratti obbligavo i produttori ad una clausola fondamentale: montare i film a casa mia in Australia e non rimanere a Los Angeles tutto l’anno. Ci tengo a rimanere uno straniero”.

Il Leone alla Carriera gli sarà consegnato domenica 1 settembre, prima di una masterclass che Weir condurrà.