“Quo Vadis, Aida?”, mai titolo fu più ben scelto per una pellicola, così forte e drammatica da non aver la necessità di utilizzare dello splatter per raccontare un massacro come quello di Srebrenica.

Una denominazione che rimanda a un film colossal del 1951, diretto da Mervyn LeRoy, che nell’anno successivo ottenne 8 nomination agli Oscar. Vi è un riferimento anche alla fantomatica visione che San Pietro ebbe su Gesù Cristo durante la fuga dalle persecuzioni di Nerone, grazie alla quale capì di dover tornare nella Capitale e morire come il suo maestro.

Ecco dunque che “Quo Vadis” è stato scelto sapientemente da Jasmila Zbanic, che ha diretto, scritto e co-prodotto questo grande capolavoro, uscito nel 2020 e oggi candidato all’Oscar al miglior film internazionale in rappresentanza della Bosnia ed Erzegovina.

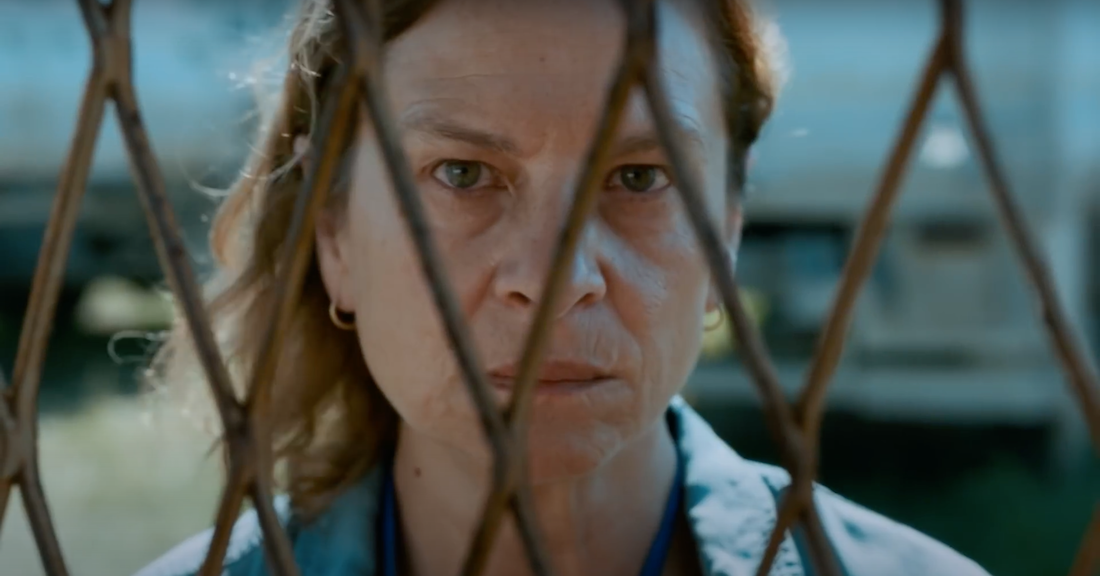

È la storia straziante di Aida, donna sulla cinquantina e traduttrice dell’ONU, che durante le guerre di dissoluzione della Jugoslavia nel 1995 si ritrova insieme alla sua famiglia a Srebrenica, città che viene presa dall’esercito serbo.

Aida riesce a rifugiarsi insieme al marito e ai suoi due figli nella base delle Nazioni Unite in cui lavora, pensando di essere al sicuro, ma quando la pressione dell’esercito serbo inizia a intensificarsi intorno al perimetro, ora rifugio per centinaia di cittadini d’etnia bosniaca, comprende che è arrivato il momento di trovare un modo per salvare sé stessa e la propria famiglia.

Il film è stato realizzato con una sapiente tecnica nelle riprese e nella fotografia. In un primo momento, sembra di approcciarsi a un film in stile documentaristico, realizzato in presa diretta e con movimenti di macchina veloci e confusi. Ma è stato invece sorprendente vedere quanta poesia si sia utilizzata per raccontare un’aberrazione così feroce.

La regia sfiora quella classica: ci sono lunghi piani sequenza, una ricostruzione minuziosa dell’ambiente, un grande uso di comparse studiate e scelte con intelligenza: nessun volto è stato lasciato al caso. La musica è praticamente assente, proprio a dimostrare la forza espressiva della regia, che non necessita di ulteriori arzigogoli al di fuori della bravura degli attori e della maestria del regista.

La violenza non viene esplicitata, nonostante sia un film sulla guerra. Non c’è l’utilizzo di effetti speciali e trucco esasperato. La regista preferisce una donna con due fori di proiettile sulla schiena, stesa a terra, priva di vita, con il cane che piange perché sa che la sua padrona non si alzerà mai più. Ragazzini che giocano vicino alla palestra del loro liceo dove si compie il massacro, che noi non vediamo, ma riusciamo a immaginare sentendo solo le urla strazianti e gli spari, nella più totale indifferenza delle persone intorno.

Un momento, questo, che sul finale del film fa avvertire un nodo allo stomaco. Come se lo spettatore sentisse tutte quelle anime lasciare i propri corpi. Come se si trovasse di fronte a una di quelle donne costrette a salutare per l’ultima volta un figlio, un padre o un marito con un profondo dolore nel loro sguardo: la mancanza di speranza. Dolore che traspare dagli occhi della protagonista, Jasna Djuricic, capace di interpretare Aida in maniera egregia.

Queste famiglie hanno visto portarsi via tutto, anche la dignità. Attraverso le vicissitudini di Aida, viene a galla infatti un’altra importante critica: quella verso le Nazioni Unite.

Il film racconta come centinaia di rifugiati siano stati tenuti per giorni senza cibo né acqua, senza nemmeno un bagno, costretti a dormire ad appena un metro da dove avevano fatto i propri bisogni, trattati come animali o forse peggio. La cosa più grave però è stata l’abbandono di queste centinaia di esseri umani nelle mani dei Serbi, nel momento in cui le Nazioni Unite non sono più riuscite a tenere testa al loro esercito, lasciandoli alla deriva verso un destino di morte.

Il film è assolutamente da vedere. Troppo spesso ci si focalizza solo su alcuni massacri avvenuti nella storia, come la Shoah, ma è importante ricordare anche gli altri, come appunto quello in Bosnia ed Erzegovina durato dal 1992 al 1995 e che ha portato al decesso di almeno 93.837 persone.

La funzione del cinema, come dell’arte in generale, è proprio questa: farci ricordare ed entrare in mondi che non conosciamo, per poter almeno provare a comprendere chi è diverso da noi per cultura, storia ed educazione. Questo permetterà all’essere umano di entrare in empatia con l’altro, con il diverso. E così, un domani, forse si potrà ambire a un futuro con meno violenza, meno paura, ma più intelligenza.