Diretto da Danilo Caputo, e da lui sceneggiato assieme a Milena Magnani, “Semina il vento“ (secondo lungometraggio dopo “La mezza stagione”), racconta la storia di Nica (Yile Yara Vianello), ragazza ventunenne che, abbandonati gli studi universitari, dopo tre anni di assenza torna a casa in Puglia, nel tarantino. Un ritorno non facile. Qui infatti trova il padre (Espedito Chionna) sommerso dai debiti; la madre in uno stato depressivo a causa della mancata apertura di un negozio che avrebbe voluto gestire; la loro terra inquinata da organizzazioni criminali che in cambio di denaro sversano rifiuti tossici nei terreni di molti contadini; come se non bastasse, gli ulivi sono devastati da un parassita. Ciò che comunque più ferisce Nica è che tutti sembrano essersi arresi davanti alla grandezza del disastro ecologico e che suo padre vuole abbattere gli ulivi della nonna per farne soldi. La ragazza lotta strenuamente ma si accorge ben presto che il vero problema è “l’inquinamento mentale” di tanta gente. Proprio ricordandosi dei valori della tanto amata nonna e dei suoi studi cerca allora una soluzione che faccia tornare il buonumore perso, che risani insomma ulivi e genitori.

È una storia di ribellione e rinascita. Se il detto “Chi semina vento raccoglie tempesta” potrebbe far pensare ad un film pessimista si sbaglia proprio, perché Caputo, senza ricorsi a un buonismo insipido e senza slogan, riesce a far riflettere sulla necessità, sempre molto attuale, di un maggiore impegno nell’affrontare i problemi sociali e di quell’ottimismo della volontà che sembra spesso scarseggiare perché necessari per superare problemi che talvolta sembrano insormontabili.

Il bravo regista pugliese ci ricorda che il pessimismo non porta da nessuna parte, non aiuta a superare gli ostacoli e che talvolta proprio in chi molti giudicano ‘perduti’ (in questo caso i giovani) si trova quell’ antagonismo capace di debellare parassiti sociali, naturali e persino ideologici.

Un film ben curato e riuscito nei suoi aspetti più importanti, musica compresa.

All’inizio del film il conducente che ha portato Nica a Taranto, riferendosi all’Ilva, dice: “Ma non la dovevano chiudere sta fabbrica?” e Nica, tornata in Italia dopo 3 anni, risponde: “Non è cambiato niente, la gente preferisce morire di tumore piuttosto che di fame, come se non ci fosse altra a scelta”. Cosa ti ha spinto ad affrontare questo aspetto che ci introduce al film?

“Una delle fonti di ispirazione per questa storia è stata proprio la pressione – da tarantino quale sono – sul perché accettiamo una situazione come quella che c’è ancora oggi, dopo tanti anni, nel territorio di Taranto. Ho riflettuto sul fatto che nel 2013 c’è stato un referendum consultivo per chiedere alla gente quale fosse il parere sull’Ilva ma la maggior parte della gente non è neanche andata a votare. Mi sono chiesto come mai questo sia avvenuto anche nei quartieri in cui davvero si muore quotidianamente di tumore e ho capito che a parte l’inquinamento c’è anche una questione mentale, una forma di abitudine, di rassegnazione in molta gente, insomma un ‘inquinamento mentale’. Ho pensato alla difficoltà ad uscire da questa situazione ma anche alla possibilità, necessità che la vita possa essere altrimenti, che ci possano essere altri modi di vivere. E’ nata così la riflessione sull’inquinamento mentale, su questa forma insidiosa di inquinamento che poi entra anche delle teste per cui sembra che l’unico problema per molti tarantini è la scelta tra il lavoro e la salute, scegliere cioè se morire di tumore o essere disoccupati: una scelta emblematica per questo tipo di mentalità, come se non ci fosse, appunto, una terza via, quella di poter lavorare e al tempo stesso poter vivere”.

Nel film si parla di equilibri naturali, di come, per esempio, ogni predatore diventa preda di qualcun altro, ma quell’equilibrio non c’è più.

“Non c’è da tante parti, non è una questione soltanto tarantina: ci sono realtà simili con origini diverse ovunque in Italia e Europa. Situazione critica, è anche quella che riguarda l’equilibrio interiore dell’uomo, come una persona interagisce, parla con gli altri e Nica capisce che se un equilibrio naturale non viene restaurato non si potrà sanare quella ferita che per lei si concretizza con gli alberi ammalati della nonna che non danno più un frutto da anni”.

Non ho visto il tuo film come un lavoro che vuole puntare il dito contro qualcuno, ma piuttosto come un invito alla riflessione sul perché, come dice puoi anche Nica, l’apparire di ecomafie, la xylella per gli ulivi, ecc, siano il sintomo di qualcosa più profondo, malato, che sta avvenendo nel mondo.

“Sì, è proprio così. Ci sono tante cose in questo momento che capitano, per esempio dove io abito – a circa 10 km dall’Ilva – è in campagna e le campagne sono piene di spazzatura. La gente non si raccapezza con la differenziata e quindi ad un certo punto preferisce andare in campagna a buttare i sacchetti della spazzatura. Penso che anche questo sia un sintomo di inciviltà. Io ho provato a mettere tutte queste cose insieme, quindi a cercare di far capire che oltre all’inquinamento dell’Ilva c’è quello, anche questo importante, vitale, dell’ambiente, con gli alberi malati da anni e ancora non si capisce cosa fare. Ci sono le persone che preferiscono buttare le cose in campagna e tutti questi fatti, quindi sono sempre attivi i sintomi di una mentalità tipicamente industriale che vede l’uomo sentirsi al di sopra della natura, come parte staccata da lei, la considera come risorsa da sfruttare come discarica, come qualcosa da usare a suo piacimento. E’ da qui che è nato il personaggio del padre Demetrio, proprio come personaggio emblematico di questa mentalità che non si oppone. Questo rifiuto al ‘vivi e lascia vivere’ è rappresentato da Nica: volevo una persona giovane. Trovo che oggi ci siano molti giovani che hanno una sensibilità diversa e lei è un po’ la rappresentante di un nuovo pensiero, di una nuova sensibilità nei confronti della natura”.

In “Semina il vento” chi vuole andare all’estero è bollato come ‘traditore’: cosa si cela dentro questo passaggio filmico? Solo un momento di riflessione sulla realtà giovanile in Puglia o anche un momento di riflessione autobiografico – visto che tu pure sei un emigrante, a Parigi – o tutti e due?

“C’è sicuramente qualcosa di autobiografico, con delle domande che io stesso mi faccio vivendo fuori: mi capita di chiedermi se sarei dovuto restare a Taranto, se si è trattato di un atto di codardia l’andarmene via. Magari avrei dovuto provare a cambiare le cose lì: in realtà c’ho provato a cambiarle ma non ha funzionato, quindi l’andare via è stata una necessità. Mi piaceva portare questi dubbi nel personaggio di Paola, la grande amica di Nica. Non volevo puntare il dito contro qualcuno, ma solo dire che chi va via non è un traditore perché sicuramente chi va via preferirebbe restare: vale per te, per me, per noi italiani come per Yile (Nica): puoi anche attraversare mezzo mondo per emigrare, però c’è e ci sarà sempre dentro di te questo c’è piccolo conflitto”.

“Quale particolare aspetto di Yile Yara Vianello ti ha guidato nella riuscita scelta della protagonista e quanto è durata questa ricerca?

“Il casting è stato lungo perché mentre scrivevamo i contorni del personaggio ci siamo subito resi conto dopo le prime versioni quanto Nica fosse molto vivida nella nostra immaginazione: non era cioè esattamente una ragazza che si incontra tutti i giorni e quindi abbiamo iniziato il casting di lei prima ancora di finire la sceneggiatura: ci abbiamo messo due anni e mezzo. Abbiamo cercato prima tra attrici e non attrici e io in particolare l’avevo in mente pugliese perché credevo fosse importante, però davvero non ci siamo riusciti e allora l’abbiamo cercata ovunque nelle scuole, per strada, nei centri sociali, ma niente. Ad un certo punto

i produttori francesi mi hanno parlato di Yile Vianello che aveva recitato con successo in ‘Corpo celeste’ di Alice Rohrwacher: all’epoca del film aveva 11 anni ma poi era scomparsa dai radar del mondo cinematografico e quindi non sapevamo come fosse diventata. Però aveva già una presenza molto forte all’epoca, per cui l’abbiamo contattata e quando l’ho conosciuta ho sentito che lei era una ragazza diversa da tutte le altre perché porta proprio sulla pelle, nei suoi movimenti, nel suo modo di fare un rapporto diverso con le cose. Ho capito che aveva già molto della protagonista che cercavo forse anche perché è cresciuta in una comunità utopica nelle montagne toscane e quindi ha un atteggiamento diverso da quello di tanti giovani verso le cose”.

Che rapporto hai oggi con la Puglia?

“Il rapporto con la Puglia cambia a seconda dei cambiamenti, dei contesti in cui mi trovo. Da una parte mi dà fastidio che l’immagine della Puglia si appiattisca sull’immagine un po’ turistica, quella del trullo del paese, un po’ di bianco; dall’altra parte mi fa piacere accorgermi che comunque negli ultimi vent’anni sono cambiate davvero tantissime cose e trovo che sia un posto in cui vivere e provare a fare delle cose molto più semplice di quanto lo fosse quando me ne sono andato, però ci sono ancora tante cose che non vanno soprattutto nella parti meno toccate da questo miracolo pugliese, provincie nel tarantino, nel brindisino e nel foggiano: ci sono ancora tante cose da fare, soprattutto all’interno. Per esempio nel piccolo paese dove abito, pur essendo poco distante da Taranto, non è stato toccato da questa rinascita, che per esempio ha coinvolto una parte di Bari. Ci sono parti della Puglia che ancora hanno bisogno di essere aiutate”.

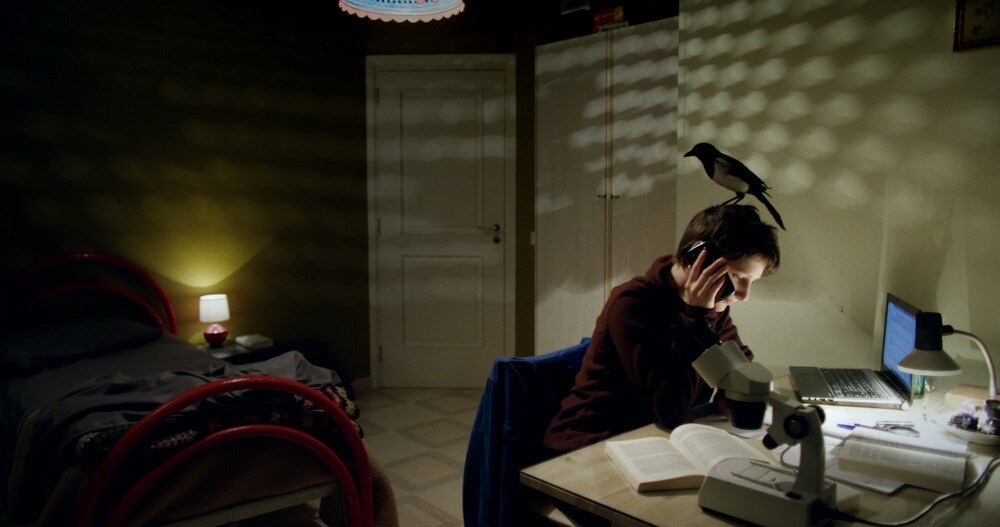

Se non sbaglio, per la legge italiana non è possibile utilizzare in un film gazze selvatiche: come avete risolto il problema, e cosa volevi significasse la sua presenza in questo tipo di film.

“La gazza è una specie protetta e quindi non si può utilizzarla per un film se selvatica, ma abbiamo trovato una gazza addestrata in Ungheria che aveva già ‘recitato’ in un film ma poi era tornata in gabbia. Si era un po’ inselvatichita, però il nostro addestratore è andato personalmente a prenderla in Ungheria e l’ha addestrata. La cosa bella, divertente è stato il primo incontro con Yile: le è subito volata in testa e le ha lasciato un ‘pensierino’! Da lì è nata una grande amicizia, qui di in realtà per me girare con una gazza è stato più facile di quanto sperassi. La sua presenza nel film l’ho sentita quando mi sono reso conto che c’era tanta attualità e al tempo stesso ho sentito il rischio che il film potesse diventare troppo legato alla realtà, troppo schiacciato da questi fatti, e quindi volevo che ci fosse un elemento che portasse scompiglio all’interno del film. Volevo insomma anche un po’ aprire la porta all’irrazionale, a qualcosa di più misterioso: da qui la gazza e anche la caverna che c’è sotto la masseria. Questi elementi mi piacevano perché in questo modo ti costringono a guardare ai fatti con occhi un po’ diversi da quelli con cui guardiamo le cose ci costringono a guardare quel mondo con gli occhi un po’ diversi da quelli con cui guardiamo le cose tutti i giorni”.

Nel film traspare un aspetto, un ruolo quasi “ancestrale” della natura, di quello che era un tempo la campagna, con i suoi valori, che oggi sembrano per lo più dimenticati. Cosa fare per far si che la memoria di quel mondo non venga sotterrata nell’oblio da un mondo industriale sempre più pragmatico?

“Credo che almeno nelle campagne del tarantino, la memoria sia stata cancellata perché la gente aveva vergogna di aver vissuto fino agli anni 50 in quel mondo lì. Come se fosse caduta la foglia di fico, la gente ha cominciato a pensare che il loro mondo non fosse altro che arretratezza. Hanno creduto, o gli è stato fatto credere che quella vita lì era qualcosa di tempi arretrati, quasi medioevali e così, senza vergogna, gli hanno voltato le spalle. Ora qualcosa sta cambiando, specie in molti giovani, che magari hanno abbandonato un lavoro per cominciare a lavorare la campagna. Qualcosa di positivo sta insomma avvenendo. Il primo passo per cambiare davvero le cose è smettere di pensare alla natura come qualcosa di esterno da noi, viverla come necessità e non solo magari come meta di vacanze “.