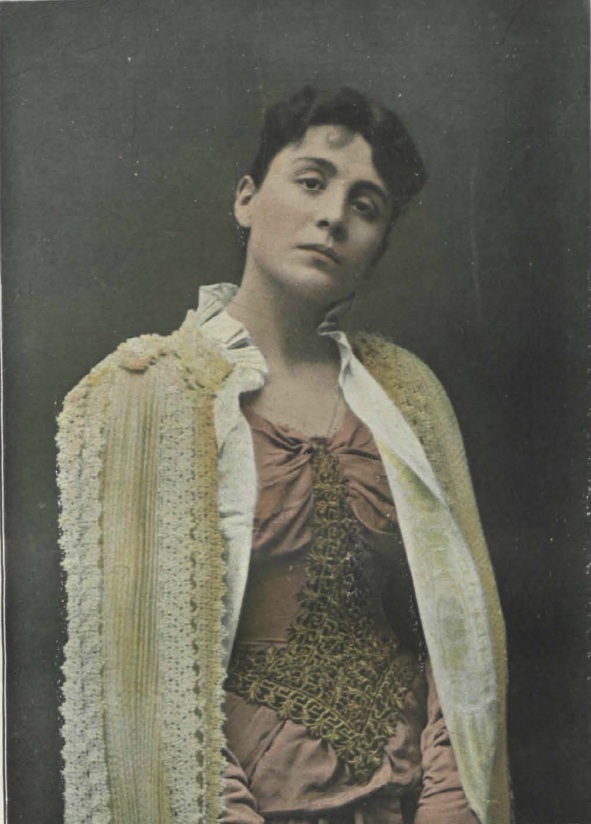

Se c’è un’attrice italiana che dall’Ottocento a oggi ha lasciato un segno importante nel teatro del mondo, questa è Eleonora Duse. Di lei,“figlia d’arte”, ma di modesti attori girovaghi, nata per caso a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh, il 21 aprile 1924 nel corso di una tournée statunitense, Charlie Chaplin scrisse “è la più grande attrice che abbia mai visto. La sua tecnica è talmente rifinita e completa che cessa di essere una tecnica. […] La Duse è diretta e grandissima”. Marilyn Monroe, invece, teneva sempre una sua fotografia in tasca, mentre Lee Strasberg, insegnante e direttore artistico dell’Actors Studio, trasmetteva ad allievi che sarebbero diventati divi a Hollywood, il suo modo non convenzionale di stare in scena. Dal 2015 “la Divina”, come l’aveva soprannominata Gabriele D’Annunzio, suo seduttore e infido amante, è diventata un balletto, mai uscito da Amburgo, prima che il suo autore, l’ottantunenne coreografo americano John Neumeier, non lo portasse a Venezia.

La città lagunare conserva, dal 2011, il più ampio archivio di documenti sulla vita e l’arte di Eleonora, grazie all’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini. Di recente, come noto, è stata invasa da distruttivi allagamenti. Commosso dalla sciagura, il coreografo ha letteralmente donato al Teatro La Fenice, il debutto europeo di Duse, Fantasie coreografiche su Eleonora Duse, cucite addosso non solo ai suoi splendidi danzatori dell’Hamburg Ballett, ma soprattutto all’unica, grande tragédienne odierna in grado di vestire panni talmente importanti: Alessandra Ferri. Sul suo corpo minuto, flessuoso come un giunco, e che porta la maturità come emozionante luce interpretativa e passionale, Neumeier ha costruito un personaggio memorabile, appoggiato su meravigliose musiche di Benjamin Britten e Arvo Pärt, letture, brandelli di vita vissuta e scenica senza un vero ordine cronologico.

Tutto ha inizio nella luce fioca del palcoscenico. Si proietta uno spicchio di Cenere l’unico film, tratto dall’eponimo romanzo di Grazia Deledda, interpretato dalla Duse nel 1916. Alessandra/Eleonora “si” guarda racchiusa in uno striminzito abituccio lungo e nero, mentre una fila di vecchi sedili teatrali, sui quali siede il pubblico, anche accalcato in piedi, comincia a ruotare attorno ad piccolo palcoscenico. Ideato dallo stesso Neumeier, qui anche costumista – questo “teatro nel teatro” ruoterà da sinistra a destra e viceversa, per tutte le dieci scene della prima parte del balletto. Nelle prime, la quasi oscurità non ci abbandona: vengono evocati gli orrori della Prima Guerra mondiale che tanto colpirono la Duse. Alessandra/Eleonora danza con due soldati; ne bacia uno, sua vera e tardiva amicizia quasi materna (Luciano Nicastro) e ritorna al suo adolescenziale debutto in una parata di acceso colore, vagamente giullaresca, in cui si stringe ad uno degli interpreti (forse il marito, presto abbandonato, da cui ebbe la figlia Enrichetta).

Invece i fiori bianchi, donatele dal soldato baciato, saranno parte del bel quadro dedicato a Romeo e Giulietta, fissato nel momento della morte di entrambi. I candidi petali, dietro i quali l’ancora timida adolescente forse solo sognava di interpretare quello Shakespeare, le servono, ora che è diventata Giulietta, a ricoprire il corpo morto di Romeo. Con questa morte e in un lampo di luce blu, tornano guerra e soldati che invadono tutto, strisciando sino al proscenio. Poi però arriva la bella ed enfatica Sarah Bernhardt, vestita di rosa: danza La Signora delle camelie. La rivalità tra le due attrici è nota: qui la minuta Alessandra/Eleonora è infingarda. Dapprima le porta un mazzo di rose rosse in segno di ammirazione, poi le fa il verso in un’imitazione che dice tutto di ciò che Duse non amava: esteriorità, clichés attoriali di un teatro finto e borghese: lei bramava interiorità, immedesimazione, naturalezza.

Il pubblico che aveva gridato “brava, brava” a Sarah se ne va…Poi ritorna per ammirare un altro pas de deux intenso e febbrile della protagonista del balletto. Con l’arrivo di Arrigo Boito, mentore, amante e poi amico ballano solo libri, occhiali. Persino Antonio e Cleopatra di Shakespeare, tradotto da Boito per la Duse, si risolve nella vestizione in abito damascato di Alessandra/Eleonora, immobile, a braccia spalancate.

Isadora Duncan non poteva mancare in questo ritratto coreografico. Lettere, documenti, fotografie confermano quanto la Duse fu di conforto alla pioniera della danza libera – che qui si esprime in una tunichetta azzurra e greca entro un piccolo rettangolo laterale (altro “teatro nel teatro”) – allorché perse i suoi due figli annegati nella Senna. Molti sono i momenti dell’oltremodo dilatato ma istruttivo balletto, in cui la Ferri danza, le belle braccia al vento, con impeto duncaniano. Ma poi sono le scarpette da punta che calzano il suo invidiato cou de pied a lanciarsi in una danza di coppia dal segno accademico, però piena di passi originali, fratture, sfoghi drammatici. Disdicevole per Alessandra/Eleonora è vedere la rivale Bernhardt nel ruolo di Marguerite Gautier e con il suo stesso partner che si denuda, evocando i tradimenti anche di lavoro del suo amato D’Annunzio: a Sarah destinò drammi invece scritti per lei. Del resto il casanova Gabriele passa anche in cilindro, altezzoso: diretto verso nuove conquiste.

Chi resta invece come fil rouge del dance drama, incarnando se stesso ma anche altri ruoli, è quel soldato dell’inizio. Quando sta per morire sopra un (vero) letto d’ospedale, Alessandra/ Eleonora corre a dargli l’ultimo addio. Poi torna sul “teatro nel teatro” – la scena, dice Neumeier, è la vera consolazione – mentre si prepara la sua fine. Un filmato ci riporta all’inizio del balletto: non è più Cenere, sono gli affollatissimi, regali, funerali dell’attrice. Di nuovo stretta nel suo abituccio nero e avvolta dal calore della governante Désirée, la Ferri combatte contro una tempesta di pioggia anche proiettata su di un piccolo schermo. In un attimo cade a terra e viene portata in trionfo dal suo pubblico, mentre il carro funebre del filmato in bianco e nero scorre sino alla chiusura del sipario.

Sepolta ad Asolo e per sua volontà con la tomba rivolta verso il Monte Grappa in onore ai caduti della Prima Guerra mondiale, la Duse ritorna in calzamaglia nella seconda parte del balletto, per una danza su fondo blu, azzurro, bianco e grigio, con quattro partner maschili, proiezioni dei suoi più importanti amori: Boito, D’Annunzio, il soldato Nicastro e il Pubblico. Svanisce ogni forma di narrazione; la coreografia per lo più su musiche di Arvo Pärt (Frates), con l’opportuno Cantus in memory di Benjamin Britten, si chiude e si apre attorno a lei. Spesso la Ferri resta seduta di profilo mentre i quattro uomini a torso nudo e pants bianchi o neri girano, saltano, si stringono tra loro, si mettono in fila. Al secondo rintocco delle campane, sul canto funebre di Britten, aprono le braccia e svaniscono. Lei resta, le spalle rivolte alla platea.

In Duse-Fantasie coreografiche su Eleonora Duse di John Neumeier rifulge la bravura di tutto l’Hamburg Ballet con in testa Silvia Azzoni, Alexandre Riabko, Alexandr Trush, Anna Laudere, Marc Jubete e il possente e scarmigliato ospite Karen Azatyan, perfetto in coppia con la Ferri e nel suo trasmigrare da personaggio in personaggio. Dal 17 febbraio il balletto è in tournée a Singapore: Venezia e il Teatro La Fenice lo hanno sdoganato.