Non si finirà mai di elogiare il mare di offerte cinematografiche che New York City ti spalanca davanti, ogni mese dell’anno. E se è vero che alcune sale storiche della città stanno per chiudere o sono già chiuse — il leggendario Lincoln Plaza Cinema, nell’Upper West Side, resiste ancora ma ha i giorni contati, e il Landmark Sunshine Cinema, nel Lower East Side, si è spento, con nostra somma tristezza, domenica scorsa — è anche vero che i festival cinematografici sono praticamente all’ordine del giorno. Lo spettatore goloso deve solo riuscire a trovare il modo d’incastrare in agenda le programmazioni e tutti gli eventi collaterali che i festival prevedono. Per il resto, si lasci pur fare all’industriosa New York City.

Per dirne uno. Il 10 gennaio scorso ha preso il via la 27° edizione del NY Jewish Film Festival: 12 giorni di programmazione, più di 35 film proiettati tra cui 25 prime con un totale di 18 paesi coinvolti. Tutto questo per guardare al mondo attraverso il filtro speciale dello sguardo ebraico.

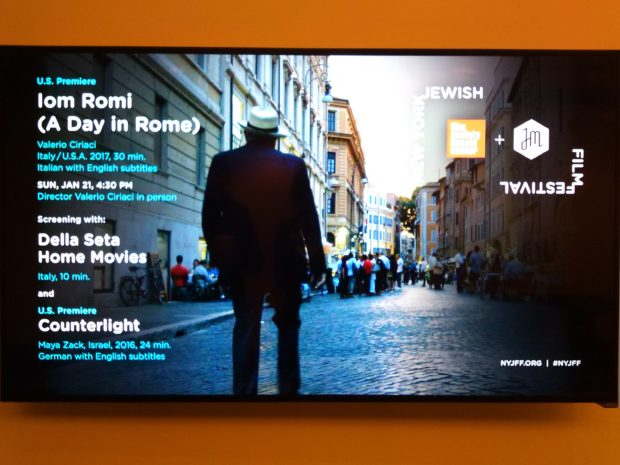

In programma anche nomi italiani come Francesco Amato con Lasciati andare, commedia leggerissima — ai limiti dell’inesistente — ambientata nella comunità ebraica di Roma, con protagonista uno psicoanalista burbero, un po’ Scrooge un po’ Misantropo, del peso di Toni Servillo; oppure Iom Romi (A Day in Rome) del giovane Valerio Ciriaci, un documentario che esplora la multi variegata popolazione del ghetto di Roma, nell’arco di una giornata. E nomi di risalto internazionale, come Ruben Östlund con il suo incantevole The Square, opera complessa che si è aggiudicata, lo scorso maggio, la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Ma non è sulla programmazione che vogliamo attirare l’attenzione, quanto piuttosto su una masterclass a cui abbiamo avuto modo di partecipare domenica 21 gennaio, presso l’Elinor Bunin Munroe Film Center Amphitheater. One-man show, il regista, montatore e produttore Sam Pollard, presente al festival con Sammy Davis Jr.: I’ve Gotta Be Me.

Chi è appassionato di documentari, e di Spike Lee, avrà senz’altro famigliarità con questo straordinario “operatore” del cinema. “Operatore” giacché Pollard non è solo un fine regista e un produttore lungimirante, ma vanta anche un’esperienza più che trentennale nel montaggio, tanto da insegnarla all’Università NYU Tisch. E’ sempre bene sottolineare quanto il montaggio sia un’arte indispensabile nel mestiere cinematografico: così come le opere di uno stilista non esisterebbero senza l’ago e il filo della sarta, le creazioni di un regista non starebbero in piedi senza il taglia-e-cuci del montatore.

Nel decennio tra il 1990 e il 2000 Pollard ha montato Mo’ Better Blues, Jungle Fever, Girl 6, Clockers, Bamboozled di Spike Lee, co-producendo anche Spike Lee Presents Mike Tyson, un documentario per la HBO sul famoso regista di Brooklyn, che gli valse un Emmy — premio già vinto, per altro, grazie a Vegetable Soup e a The Children’s Television Workshop’s 3-2-1-Contact, due trasmissioni per ragazzi della NBC molto seguite negli anni ‘80. Tra i vari riconoscimenti, oltre alle menzioni a festival di spicco come il Sundance (Brother Outsider, 2003), Pollard ha ricevuto una nomination agli Oscar per Four Little Girls, un’opera documentaristica che riflette sulla strage nella chiesa di Birmingham del 1965. E del 1993 il documentario Goin’ Back to T-Town, documentario sulla comunità nera di Tulsa, durante la segregazione.

Da amanti della cinematografia di Spike Lee, il nome di Pollard non ci era nuovo, ma lo si conobbe come regista lo scorso febbraio grazie a Two Trains Running: un documentario sulla ricerca di due leggende del blues, Skip James e Son House, nel profondo Mississippi durante le tensioni conseguenti al movimento per i diritti civili negli anni ‘60. Oltre a essere legato alle tematiche black, Pollard è un esperto di blues: con Two Trains Running è riuscito a combinare entrambe, uscendosene con un’opera originale e imprevedibile, nella quale i tre filoni della narrazione s’intrecciano a inserti animati, sulla falsariga di Searching for Sugar Man.

Se, dicevamo, New York City produce festival in gran quantità, altrettanto numerose sono le occasioni che agevolano l’accesso al cinema indipendente. Lo scorso febbraio, la New School, organizzò una proiezione gratuita di Two Trains Running, alla presenza del regista. Fu lì che notammo Pollard e il modo sereno e generoso di condividere il suo lavoro, la sua arte. Che l’organizzazione del NY Jewish Film Festival abbia pensato a lui per una masterclass non ha fatto che confermare il riconoscimento di un talento, spingendoci a partecipare.

Pollard è stato presente anche nel programma del festival con la sua ultima fatica, Sammy Davis Jr.: I’ve Gotta Be Me, lavoro seminale e preziosissimo sulla figura dell’artista poliedrico, ebreo, nero, di origini portoricane, Sammy Davis Jr. Ed è proprio un suo accattivante primo piano tratto dal documentario a giganteggiare — lui così minuto! — sulla locandina del Jewish Film Festival di quest’anno.

“Amo più i documentari dei film perché i documentari sono storie vere di persone vere”, attacca così Pollard, e con questa dichiarazione d’amore convinta e forse poco popolare, conquista la platea. Poco popolare perché il grande pubblico tende a prediligere la fiction al documentario. Ascoltare un navigato documentarista sostenere il genere in cui opera, è un’ottima scuola in cui imparare a rivedere il proprio gusto, le proprie abitudini: far spazio a una nuova prospettiva estetica.

“Il lavoro di ricerca è di fondamentale importanza quando si gira un documentario. Per esempio nel caso di Sammy Davis Jr, sono partito leggendo tutti i libri pubblicati su di lui, e le biografie scritte da lui. Poi sono passi in rassegna gli archivi. E credetemi, Davis Jr era un tipo che non diceva no a nessuno! Era sempre in TV!”, Pollard fa ridere gli spettatori, “e poi i film, naturalmente, le interviste, gli interventi, tutti i chilometri di girato su di lui. E di audio. Proprio grazie alla presenza di tanto materiale esistente, abbiamo pensato che non fosse necessario avere una voce fuori campo che narrasse i fatti. Avevamo la sua voce, cosa poteva esserci meglio di quella?”.

Il regista alterna spezzoni tratti dal documentario e spiega la scelta dei personaggi chiamati a parlare del protagonista. “Non volevamo degli storici o dei biografi che raccontassero la figura di questo artista. Volevamo vederlo prendere forma dalle parole di chi ci aveva avuto a che fare personalmente. Per questo abbiamo scelto Jerry Lewis, Billy Crystal, Kim Novak, Norman Lear. E abbiamo anche avuto la fortuna di avere carta bianca quanto all’accesso del Sammy Davis Jr Estate”.

Incalzato dalle tante domande dal pubblico, Pollard condivide parte della sua poetica personale, “Il processo, nel girare un documentario, è simile a quello della scultura. Carpire le emozioni degli intervistati… E’ quel processo, la parte che amo di più. E ci vuole molta pazienza! E credere profondamente nella direzione intrapresa. E’ fondamentale restare fedeli alla strada che si è scelto di percorrere… E poi sì, si sgobba, si suda moltissimo! Il montaggio del documentario su Sammy ha richiesto sette mesi di lavoro ininterrotto”.

Guardando Sammy Davis Jr.: I’ve Gotta Be Me lo si capisce. Il documentario è una macchina che  scandaglia tutti i volti dell’artista — attore, cantante, ribelle, tombeur des femmes, attivista, imitatore, patriota, hipster — e che svela degli aneddoti davanti ai quali spalanchiamo bocca e occhi. Forse uno spettatore italiano non è così famigliare con la figura di questa star nera che negli anni ‘50 era inseparabile da un certo Frank Sinatra — si ascoltino i testi di “I’ve Gotta Be Me” (1968) e “My Way” (1969) per capire quanto i due parlassero, cantassero, la stessa lingua.

scandaglia tutti i volti dell’artista — attore, cantante, ribelle, tombeur des femmes, attivista, imitatore, patriota, hipster — e che svela degli aneddoti davanti ai quali spalanchiamo bocca e occhi. Forse uno spettatore italiano non è così famigliare con la figura di questa star nera che negli anni ‘50 era inseparabile da un certo Frank Sinatra — si ascoltino i testi di “I’ve Gotta Be Me” (1968) e “My Way” (1969) per capire quanto i due parlassero, cantassero, la stessa lingua.

Davis Jr e Sinatra facevano sbellicare dalle risate milioni di americani insieme ai Rat Pack, il gruppo comico che comprendeva anche Dean Martin, Peter Lawford e Joey Bishop. Fu il primo esempio, quello, d’integrazione raziale sul palcoscenico in un’America profondamente razzista, in cui gli autobus, gli alberghi, i bar erano ancora luoghi “per bianchi” e “per neri” e le Rosa Parks venivano incarcerate per essersi sedute sul sedile sbagliato. Che un palco riuscisse a far convivere un ebreo nero di origini portoricane come Sammy Davis Jr, due americani di origini italiane come Sinatra e Martin, e due americani doc come Lawford e Bishop, era un chiaro esempio di come l’arte precorresse i tempi, e aprisse a quel sociale multietnico che avrebbe impiegato ancora molti anni a prendere forma.

La stessa rivoluzione copernicana avvenne con il famosissimo show “The Colgate Comedy Hour”, quando il suo padrone di casa, l’attore-mattatore Eddie Cantor, invitò Sammy Davis Jr nel suo studio, presentandolo come la rivelazione dell’intrattenimento. I modi amichevoli in cui Cantor lo trattò, abbracciandolo e tamponandogli la fronte con il fazzoletto, furono dei veri e propri colpi inferti alla politica di separazione interrazziale che imperava all’epoca: dei passi da gigante in una società in cui le etnie dei migranti, gli orientamenti religiosi, per non parlare di quelli sessuali, costituivano motivo di discriminazione e sfottò — dai neri, agli ebrei, passando per gli italiani, l’altro non canonicamente WASP era sempre oggetto di critica, motteggio e umiliazione.

Tuttavia il documentario non cattura solo le luci attorno alla figura dell’artista, coglie anche le ombre che ne offuscarono l’immagine nel corso degli anni. Il suo rapporto di amicizia con il presidente Nixon, che lo ospitò per la notte alla Casa Bianca — “il primo negro a dormire nella stanza di Lincoln”, come si diceva, sensazionalmente, in quei giorni — sembrerebbe cozzare contro il Sammy Davis Jr amico e sostenitore di Martin Luther King. E ancora, il Sammy Davis Jr patriota che si esibisce in Vietnam per sostenere la guerra e le truppe americane mal si sposa con il Sammy Davis Jr attivista che, qualche mese prima, marciava a Selma per i diritti civili dei neri — per la cronaca… impossibilitato ad allontanarsi da New York City per via del musical Golden Boy in cui recitava, Davis Jr riuscì a partecipare alla marcia in Alabama grazie a Harry Bellafonte, che comprò tutti i biglietti dello spettacolo di quel giorno, permettendogli così di lasciare Broadway e raggiungere Selma.

Ma Pollard non dimentica di mettere in luce anche il ruolo pionieristico che Sammy Davis Jr rivestì in fatto di rapporti misti. La relazione con l’attrice Kim Novak prima, e il matrimonio con l’attrice svedesissima, biondissima, bianchissima Mae Britt poi, ha fatto di Davis Jr uno dei primi a esporsi — e a subire le conseguenze — di una relazione interraziale in un mondo in cui l’idea di un uomo nero insieme a una donna bianca rappresentava l’inimmaginabile, l’indicibile, l’inguardabile.

Pollard prosegue con la sua esperienza. “Quando faccio un casting per i miei documentari, cerco sempre di trovare qualcuno che abbia una personalità. E che sia fotogenico. E preferisco che le interviste siano in forma di conversazione: prediligo la naturalezza alle domande preparate, sebbene alcuni intervistati me le richiedano prima. In ogni caso, l’importante, nell’intervista, è l’ascolto. Ascoltare veramente quello che l’intervistato ti sta dicendo. Un altro consiglio che do sempre ai miei studenti, è quello di leggere, di documentarsi il più possibile, di essere curiosi, di vedere film — io non sono un fotografo, ma amo molto anche guardare le fotografie, come quelle di Bresson, Capa, ecc…”, e aggiunge, “Essere sempre aperti, mai trincerarsi. Aprirsi al mondo”.

Su queste parole, la masterclass di Pollard si conclude, con nostro dispiacere. Ascoltare l’esperienza, il mestiere, il sapere derivato dal fare, è un privilegio a cui non si vorrebbe mai mettere fine.

Speriamo che Sammy Davis Jr.: I’ve Gotta Be Me arrivi presto in Italia — o anche solo che arrivi…