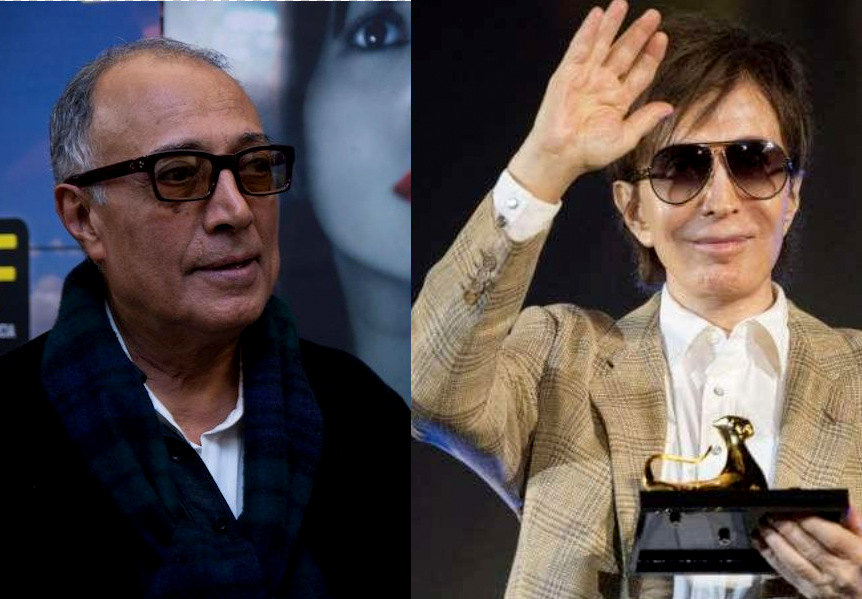

Se ne sono andati a distanza di poche ore Michael Cimino e Abbas Kiarostami, due maestri del cinema, ciascuno a modo suo. Quasi coetanei, nati e cresciuti il primo a New York (forse Long Island) e il secondo nell’Iran (anche se il paese si chiamava così solo da pochi anni) dello Scià. Entrambi hanno cominciato a dirigere i primi film all’inizio degli anni Settanta, con una formazione artistica alle spalle. Ma direi che le similitudini si fermano qui, tranne una, la più importante: hanno entrambi raccontato il presente e le radici profonde del proprio paese, così come le ferite insanabili, le conseguenze di guerre e rivoluzioni culturali, le generazioni stroncate dalle scelte dei padri, e li hanno interpretati andando oltre le norme del cinema. Un personale New American Cinema per Cimino, un personale neo-neorealismo per Kiarostami.

Online si trovano facilmente filmografie e biografie dei due cineasti, commenti su quello che il loro cinema ha significato, recensioni più o meno competenti sui film principali, diverse note a margine (spesso le cose più interessanti) e nel caso di Michael Cimino anche qualche pettegolezzo di troppo. Per gli approfondimenti ci sono ancora i saggi che si scrivono nelle università e qualche fortunata rivista di eccellenza o libro di cinema, che quasi nessuno ormai acquista più. Parliamo di due grandissimi della storia del cinema, e non sta a me approfondire perché so troppo poco di entrambi. Ricordo bene però i film che ho visto, e tra le tante cose lette in questi giorni su giornali e social network ce ne sono alcune che mi hanno colpito più di altre. Spero che chi le ha scritte non se ne voglia a male se lo citerò.

Nei primi mesi di università, il mio professore di Storia del Cinema, Alberto Farassino – anche lui un grande, grandissimo maestro di cinema – ci fece vedere alcuni film secondo lui fondamentali, film da vedere e su cui pensare, parlare, film che forse avevamo già visto o forse no, film importanti nella storia del cinema ma soprattutto importanti per noi, per la nostra vita, come forse avrebbe detto lui… Tra questi film c’erano The Deer Hunter (Il cacciatore) di Michael Cimino e Khane-ye doust kodjast? (Dov’è la casa del mio amico?) di Abbas Kiarostami.

Il cacciatore era una riflessione viscerale sulla guerra, sul senso di colpa di una nazione, sull’innocenza irrimediabilmente perduta di una generazione, di un intero paese, dell’umanità intera durante e dopo una guerra. Quando il film fu girato nel 1978 la guerra in Vietnam era da poco finita e il cinema aveva ancora paura a raccontarla per com’era stata veramente, troppo dolore, troppa vergogna, troppi anni di retorica. Apocalypse Now (pur in produzione da anni) sarebbe arrivato l’anno dopo, in quel momento Il cacciatore era l’anima nera dell’America e la follia feroce della guerra, così come gli anni di tanti giovani distrutti per sempre, sia per chi era morto in quella guerra sia per chi ne era uscito vivo.

Tutti ricordano la sequenza della roulette russa, molti ricordano il cast straordinario, non solo Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage ma anche quel John Cazale scelto da Cimino, già malato, disperato e smanioso di vivere, lui che non vedrà il film finito. Alcuni forse ricordano del film quel senso di sospensione che trasmetteva la vita in Pennsylvania, prima e dopo la guerra, in attesa prima di qualcosa di terribile e poi di qualcosa che non tornerà più, non solo la giovinezza ma quella che avrebbe potuto essere una vita ‘normale’, anche se forse sarebbe stata sufficiente anche solo una ‘vita’. Il cacciatore è stato il suo capolavoro, poi c’è stato Heaven’s Gate (I cancelli del cielo) il cui titolo è diventato crudelmente sinonimo di disastro nel mondo dello showbiz e da lì Cimino divenne un sorvegliato a vista dalle produzioni mentre la critica aspettava un altro capolavoro che non sarebbe mai arrivato, e questo non gliel’hanno mai perdonato. Michael Cimino ha diretto otto film, e vorrei citare qui le parole di Massimiliano Spanu – un amico, ma prima di tutto un eccellente critico e insegnante di cinema – che in un breve post sui social va dritto al punto del cinema di Cimino, al di là delle chiacchiere, delle analisi, della tanta retorica non solo di questi giorni ma direi di questi anni:

“Il cacciatore è un film gigantesco, epocale. Una calibro 20 per lo specialista è bellissimo. Heaven’s gate anche. L’anno del dragone è roba pop/hard boiled, indimenticabile per gli anni Ottanta. Il siciliano è tutto sbagliato e, tra l’altro, Lambert mi fa pietà. E sono anni che mi chiedo perché ci sia stato un Lambert. Eppure lo guardi tutto, mica sai perché. Ore disperate è piuttosto bello, un remake non semplice visto il testo di partenza. Verso il sole è un film strano, doloroso e notevole. Abbacinato.

Insomma, per me Cimino era un uomo che si guardava con poco rispetto. Instabile e inconsapevole, ma anche conscio e geniale. Non ricordo la sua faccia, non ne ha mai avuta una, ma molte e diverse. Ricordo però tutto il suo cinema, e ricordo De Niro, e John Cazale col tumore di cui solo Cimino sapeva mentre gli faceva girare le scene che l’attore non vide mai. Ecco, la sua era cupio dissolvi. E il suo cinema è il sinthomo, una falsificazione gaudente e disvelante, l’espressione compiuta di una gigantesca rimozione di sé e dell’America”.

Non saprei trovare parole migliori.

C’era poi Dov’è la casa del mio amico? di Abbas Kiarostami: il primo film che vedevo di un regista iraniano, quello che per me era un film perfetto, semplice, onesto, delicato e insieme profondamente drammatico; una piccola storia che raccontava tutto un paese, il film di un intellettuale che aveva scelto di restare in Iran anche dopo la rivoluzione di Khomeini. Dopo le purghe di artisti e intellettuali, Kiarostami a differenza di altri era rimasto. Era rimasto per testimoniare, avevo pensato allora e lo penso ancora, era rimasto per cercare, se mai fosse stato possibile, di cambiare le cose dall’interno, di lavorare al fianco del regime, di aggirare dove fosse possibile per far sì che fosse l’arte a parlare e a raccontare al mondo quello che il suo bellissimo paese era diventato.

Ho letto quel che ha scritto in questi giorni sui social Roberto Silvestri che aveva intervistato Kiarostami la prima volta per Il Manifesto, ormai molti anni fa:

“L’ambiguità nell’arte era più interessante dell’ortodossia alla linea e del fiancheggiamento acritico di ogni linea politica e utilizzare i famosi “sette tipi di ambiguità” – a cui Kiarostami offriva un surplus di intensità visuale – per coagulare pensiero antagonista e pratica di resistenza è sempre stato un metodo di lavoro fertile durante le dittature di ogni tipo… […] e in qualche modo spiegava la tattica di resistenza, la simulazione, che un intellettuale può maneggiare (soprattutto se è aiutato dall’estero) per combattere, senza che se accorgano, i dittatori.”

Alcuni anni dopo sarebbe arrivato Ta’m-e gīlās (Il sapore della ciliegia), il film con cui Kiarostami vinse il Festival di Cannes nel 1997 e che lo rese il più noto regista del nuovo cinema iraniano.

Ma lo spirito di Kiarostami è quel bambino che si mette in cammino per cercare la casa del suo compagno di scuola per restituirgli il quaderno, senza il quale non avrebbe potuto fare i compiti e sarebbe stato punito dal maestro, è quel bambino di Dov’è la casa del mio amico? con la sua ricerca, la sua preoccupazione angosciata di bambino, tra l’indifferenza degli adulti, la sua moralità intatta, è quello lo spirito di Kiarostami, di quell’Iran che era Persia, e di tutto quel cinema che è in sé esistenza e non semplice (anche quando è complessa) rappresentazione.

Michael Cimino è stato spesso considerato una figura ambigua sia per i suoi insuccessi (reali e presunti) cinematografici sia per le sue scelte private. Abbas Kiarostami è stato visto come una figura ambigua per le sue scelte politiche, la scelta di restare nel suo paese e di tornarci, anche dopo essere stato ostracizzato (non poté infatti rientrare in Iran per diversi giorni) in seguito a quel bacio ricevuto da Catherine Deneuve alla consegna della Palma d’Oro a Cannes.

Ma le cose non sono così semplici, non è semplice vivere così come non è semplice fare cinema, non quando c’è di mezzo l’arte, e non certo quando si tratta di capolavori.

Non so se sono completamente d’accordo, perché anche le colline con le loro salite costano fatica, ma per chiudere con le parole del jazzista “Count” Basie, citate dallo stesso Cimino, direi che “it’s not how you handle the hills, it’s how you handle the valleys”. E Kiarostami e Cimino le loro valli le hanno avute eccome.