In Italia, fra l’800 e la prima metà del 900, si svilupparono, con grande successo, il genere prima dell’operetta e del caffè concerto, e poi della rivista e dell’avanspettacolo. Grandi attori come Totò, Anna Magnani, Nino Manfredi, Alberto Sordi e altri passarono o furono protagonisti di questi spettacoli di varietà, che riempivano i teatri e portavano sorrisi e leggerezza nei cuori degli italiani.

Se questi generi, però, sono assimilabili a forme di spettacolo internazionali, la commedia musicale italiana, generata dalla ditta Garinei e Giovannini negli anni Quaranta è unica nel suo genere e riassume in sé il meglio della tradizione teatrale e musicale del nostro paese. Genere di spettacolo misto di canto e prosa, imparentato con l'operetta, la commedia musicale si differenzia per una maggiore semplicità di impianto e attualità di temi. Come l’opera, altro prodotto prettamente italiano, anche la commedia musicale viene musicata da grandissimi musicisti, jazz e compositori di musiche da film e di teatro, da Armando Trovajoli a Piero Piccioni e Gorni Kramer. Fra i grandi successi nati all’interno di una commedia musicale troviamo Donna, eseguita al Quartetto Cetra (da Un trapezio per Lisistrata), Domenica è sempre domenica (da Un paio d'ali), Aggiungi un posto a tavola (dalla commedia omonima) e anche e soprattutto Roma nun fa la stupida stasera (nata per Rugantino) che è considerata universalmente La canzone di Roma.

Fautori di questo nuovo genere, due amici commediografi, il triestino Pietro Garinei e il romano Sandro Giovannini. I due fondano nel 1943 il giornale satirico Cantachiaro, scrivendo anche un copione dallo stesso titolo, che allestiscono lo stesso anno, con Anna Magnani, Carlo Ninchi, Marisa Merlini e altri attori, tutti provenienti dal varietà. Le musiche sono di Piero Piccioni, famoso jazzista e uno dei grandi compositori italiani di musiche da film insieme a Nino Rota e a Ennio Morricone. Lo spettacolo debutta al teatro Quattro Fontane di Roma il 1º settembre 1944 alle cinque di pomeriggio (per via del coprifuoco), ed è un successo. Nonostante fosse il primo progetto di Garinei e Giovannini, Cantachiaro tratteneva ancora molto la struttura del varietà, vale a dire scene e balletti che si alternavano durante la serata.

Fautori di questo nuovo genere, due amici commediografi, il triestino Pietro Garinei e il romano Sandro Giovannini. I due fondano nel 1943 il giornale satirico Cantachiaro, scrivendo anche un copione dallo stesso titolo, che allestiscono lo stesso anno, con Anna Magnani, Carlo Ninchi, Marisa Merlini e altri attori, tutti provenienti dal varietà. Le musiche sono di Piero Piccioni, famoso jazzista e uno dei grandi compositori italiani di musiche da film insieme a Nino Rota e a Ennio Morricone. Lo spettacolo debutta al teatro Quattro Fontane di Roma il 1º settembre 1944 alle cinque di pomeriggio (per via del coprifuoco), ed è un successo. Nonostante fosse il primo progetto di Garinei e Giovannini, Cantachiaro tratteneva ancora molto la struttura del varietà, vale a dire scene e balletti che si alternavano durante la serata.

Nel 1952, Garineri e Giovannini presentano la prima commedia musicale vera e propria dal titolo, rimasto leggendario, di Attanasio, cavallo vanesio. Le musiche sono di Gorni Kramer, altro musicista di grandissimo valore e successo, e i protagonisti sono Renato Rascel e Lauretta Masiero. Nel 1961, arriva il grande successo. Si tratta di Rinaldo in campo. Nato per celebrare i cent'anni dell'Unità nazionale (lo spettacolo debuttò, infatti, al Teatro Alfieri di Torino il 12 settembre 1961), Rinaldo in campo racconta le vicende del brigante siciliano, interpretato da Domenico Modugno, Rinaldo Dragonera, una sorta di Robin Hood che ruba ai ricchi per aiutare i diseredati, di cui si innamora Angelica (interpretata da Delia Scala), una nobildonna siciliana che sostiene la causa di Garibaldi, e che alla fine lo convincerà ad unirsi ai garibaldini per liberare la Sicilia dai Borboni; il braccio destro di Rinaldo, Chiericuzzu, è interpretato da Paolo Panelli.

Le musiche sono proprio di Modugno: è grazie a lui, notissimo negli Stati Uniti dopo il successo di Nel blu dipinto di blu, che Garinei e Giovannini possono chiamare come coreografo Herbert Ross, abituato a lavorare con Fred Astaire e con Broadway; le scene e i costumi sono invece di Giulio Coltellacci, loro collaboratore in tutte le commedie musicali prodotte. Rinaldo in Campo è anche la prima commedia musicale che varca i confini dell’Italia, aiutata non poco dalla fama internazionale del suo interprete.

Ornella Vanoni

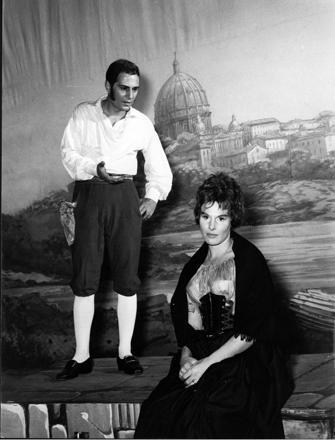

Poco dopo Rinaldo, nel 1962, nasce Rugantino, interpretato al debutto da Nino Manfredi, Aldo Fabrizi, Bice Valori e Lea Massari, con musiche tutte originali di Armando Trovajoli, coreografie di Gino Landi (il coreografo di tutti i programmi della RAI, per intenderci) e scene e costumi di Coltellacci. Nel 1973, l’ultima grande commedia musicale di successo, Aggiungi un posto a tavola, scritta da Iaia Fiastri, altra colonna della commedia italiana, con Johnny Dorelli, Bice Valori e Paolo Panelli. Dai temi semplici, si è arrivati a temi più profondi, anche se sempre pieni di comicità e di possibilità per gli interpreti di provare le loro migliori doti attoriali.

Rugantino arrivò per la prima volta a New York nel 1964 e fece il tutto esaurito per ben tre settimane a Broadway. La formazione era la stessa che aveva debuttato al Sistina: Nino Manfredi, Aldo Fabrizi (che si portò svariati chili di pasta, per paura di non trovare quella buona a New York), Bice Valori, Lando Fiorini, Carlo delle Piane. L’unica che venne sostituita all’ultimo momento fu Lea Massari che non poté partire. La sua parte la fece la milanesissima Ornella Vanoni. Negli anni, a teatro, Rugantino è stato interpretato da Enrico Montesano, Valerio Mastandrea e Michele La Ginestra, fino ad arrivare al Rugantino di oggi, Enrico Brignano. Al cinema ci ha provato persino Adriano Celentano, in una versione molto meno fortunata (sarà che Celentano lo spirito romano non sa cosa sia?).

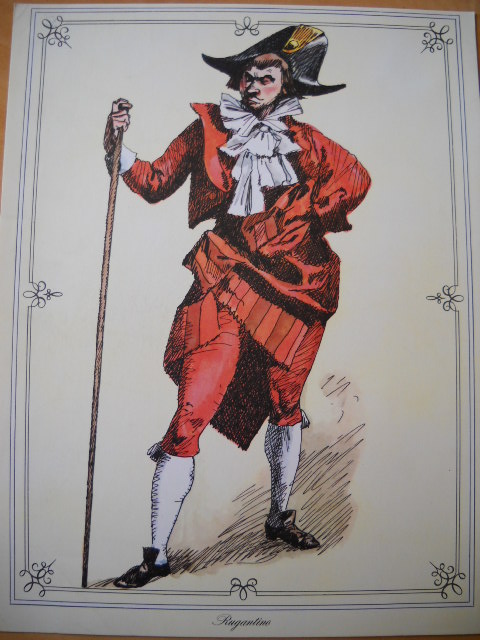

Rugantino è la maschera che rappresenta Roma fra le maschere tradizionali italiane. Nata verso la fine del 1700, questa maschera romana, vestita inizialmente con il costume del birro (guardia civica dell’epoca), incarna lo spaccone che usa la sua lingua come unica arma, finendo sempre per prenderle di santa ragione. È trasteverino e lo si potrebbe definire una sorta di Pasquino, la statua dove i romani lasciavano le loro satire rivolte ai potenti di turno. Un Pasquino con meno coraggio e più simpaticamente mascalzone. “Voja de lavora’ sartame addosso e famme lavora’ meno che posso” oppure “Me n’ha date, ma je n’ho dette!” potrebbero essere le sue frasi simbolo. Il nome significa “colui che ruga”, dove “rugare” vuol dire protestare con una veemenza che spinge a comportarsi in modo arrogante. È insomma il bulletto di quartiere che abbaia e non morde, anzi, è fin troppo spesso morso.

Rugantino è la maschera che rappresenta Roma fra le maschere tradizionali italiane. Nata verso la fine del 1700, questa maschera romana, vestita inizialmente con il costume del birro (guardia civica dell’epoca), incarna lo spaccone che usa la sua lingua come unica arma, finendo sempre per prenderle di santa ragione. È trasteverino e lo si potrebbe definire una sorta di Pasquino, la statua dove i romani lasciavano le loro satire rivolte ai potenti di turno. Un Pasquino con meno coraggio e più simpaticamente mascalzone. “Voja de lavora’ sartame addosso e famme lavora’ meno che posso” oppure “Me n’ha date, ma je n’ho dette!” potrebbero essere le sue frasi simbolo. Il nome significa “colui che ruga”, dove “rugare” vuol dire protestare con una veemenza che spinge a comportarsi in modo arrogante. È insomma il bulletto di quartiere che abbaia e non morde, anzi, è fin troppo spesso morso.

Nel 1830 Rugantino viene introdotto nel leggendario teatro delle marionette a Villa Borghese, animato da Gaetano Santangelo, detto Ghetanaccio. Il burattinaio s’identificava addirittura con Rugantino stesso, e in questo modo aveva l’opportunità di fare satira feroce. Se ne andava in giro nelle principali piazze romane dando vita a spettacoli che prendevano di mira le alte cariche militari, politiche e religiose dell’epoca, incurante dei divieti a lui imposti. Pare che una volta, dopo aver sbeffeggiato in pubblico un personaggio illustre, gli vennero sequestrati la casetta e i burattini e dovette chiedere udienza a un alto prelato per poter riavere indietro tutto quanto. Quando il Monsignore gli disse di trovarsi un lavoro più faticoso, egli replicò chiedendo un abito talare anche per sé.

Insomma, Rugantino è un bravo ragazzo che fa il bullo per mascherare un gran cuore e una fifa immensa. Qualcosa, lo vedrete nello spettacolo, lo porterà a fare un gesto estremamente eroico. Non si può parlare di Rugantino, senza citare le bellissime musiche composte dal Maestro Armando Trovajoli. Studioso dei motivi popolari romani, nel 1962 è coinvolto da Garinei e Giovannini e compone delle canzoni che sono rimaste nella storia della canzone italiana. Su tutte Roma non fa' la stupida stasera, conosciuta in tutto il mondo e diventata senza dubbio la canzone che identifica più di ogni altra la città di Roma. In un’intervista rilasciata all'Unità nel 2003 dice su Roma nun fa' la stupida stasera: “Pensare che quel pezzo l'ho tenuto sul pianoforte per settimane… Avevo già scritto tutto Rugantino, ma quel testo, Roma nun fa' la stupida stasera, non voleva venire… Ogni tanto lo guardavo, lo mettevo da parte e mi dicevo: ci penserò. Poi un giorno è venuta, da sola, senza preavviso. E ancora oggi, se la risento mi stupisco che sia la canzone che identifica Roma, la mia città… perché in realtà non è romana, è un ibrido, potrebbe venire da qualunque parte, che so: una canzone napoletana, una romanza d'opera. […] La prima di Rugantino resta impressa sulla mia pelle in modo indelebile. Avevo il diritto di dirigere l'orchestra nella prova generale e nelle prime 2-3 rappresentazioni. Alla prima, quando Nino Manfredi disse ‘Roma, ce semo’ e attaccò Roma nun fa' la stupida…, capii alla fine del ritornello, appena prima che Lea Massari entrasse per cantare la sua parte, che quella sera stessa avrei risentito la canzone da Checco er carrettiere, il ristorante a Trastevere. Capii che stava nascendo un mito. Lo capii dal brusio del pubblico, che già canticchiava la canzone sentendola per la prima volta". Se Roma non fa la stupida è la più famosa, in Italia, e soprattutto a Roma, altre canzoni sono rimaste comunque nella discografia che identifica la città: Ciumachella de Trastevere è poesia in musica, fa venire i brividi a sentirla e ha nella sua melodia i vari scorci di Roma, al tramonto, all’alba o anche solo quando gli occhi incontrano la magnificenza della Capitale. È bello ave' 'na donna dentro casa è commovente e universale.

Il ritorno a New York di Rugantino è un’occasione davvero speciale, unica e probabilmente irripetibile di vedere un pezzo di storia del teatro italiano. Il 12, 13 o 14 giugno fatevi un favore: andate al City Center a vedere questa commedia musicale, scritta nel 1962, ambientata nella Roma Papalina del 1800 e ancora capace di divertire e commuovere nel 2014.