Nel 1981 viene pubblicato un pezzo destinato ad entrare nella storia della musica italiana. Ancora oggi almeno due generazioni di italiani sono in grado di riconoscerlo dopo i primi accordi: è Fiume Sand Creek, scritta da Fabrizio De Andrè con Massimo Bubbola, che rievoca il massacro di Sand Creek, avvenuto durante le cosiddette “guerre indiane”, nel 1864.

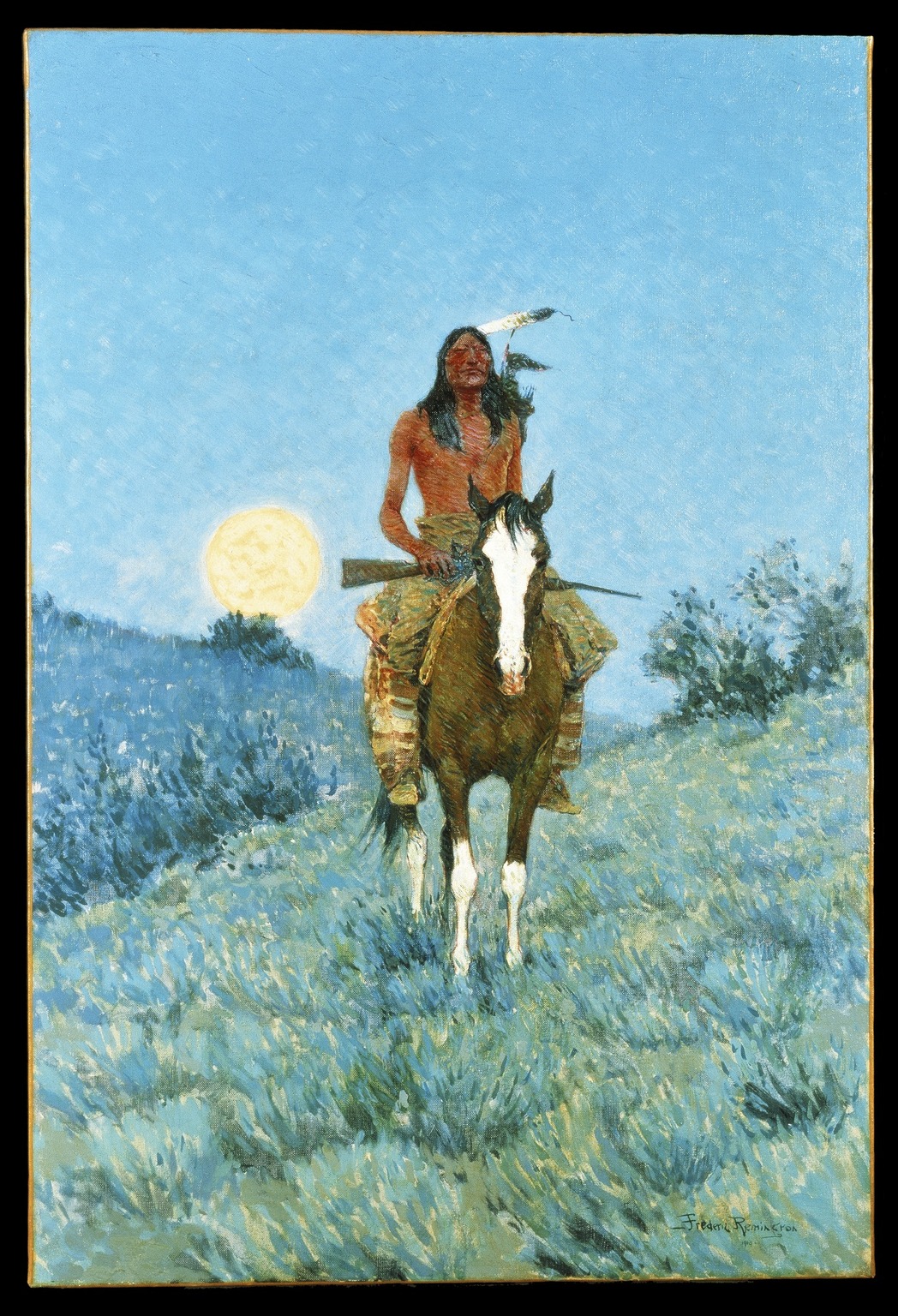

L’album di cui fa parte, intitolato semplicemente Fabrizio de Andrè, è conosciuto anche come L’indiano, per la copertina che raffigura un nativo americano a cavallo: è un dipinto di Frederic Remington, del 1909, The Outlier, conservato al Brooklyn Museum di New York. L’immagine richiama esplicitamente l’attenzione sul tema della canzone. L’ellepì fu un grande successo, che vendette più di 300.000 copie.

Il brano di De Andrè rievoca poeticamente, attraverso gli occhi di un bambino, l’orrore della carneficina avvenuta in Colorado il 29 novembre 1864, quando circa 750 membri delle tribù Cheyenne e Arapaho, accampati lungo il Sand Creek, furono attaccati a sorpresa, violando tutti i trattati di pace e la bandiera bianca che doveva proteggere il villaggio, da circa 675 soldati a cavallo, per lo più delle milizie volontarie, comandati dal colonnello John Chivington.

Fu una strage efferata, un massacro che durò quasi otto ore, in cui gli indiani, inermi, non furono realmente in grado di difendersi perché, come racconta la canzone, la maggior parte degli uomini della tribù, i guerrieri giovani e forti, erano lontani, occupati nella caccia ai bisonti.

Tra le oltre 230 vittime si valuta che due terzi furono donne, bambini e anziani, uccisi e mutilati orribilmente. L’episodio fu talmente brutale che già pochi mesi dopo Washington fece partire un’indagine e ben presto Chivington fu screditato, ma l’eccidio ebbe, com’è facile immaginare, conseguenze nefaste sui rapporti tra nativi e governo americano.

Una ferita aperta, per molti anni, al punto che anche di recente sono state prese iniziative di riconoscimento della colpa e di riconciliazione.

Nel 2014, centocinquantenario del massacro, il Governatore del Colorado John Hickenlooper ha porto ufficialmente le proprie scuse ai discendenti delle vittime. Il luogo dove si svolse esiste ancora: nel 2007 è stato inaugurato il Creek Massacre National Historic Site, per preservare il sito del massacro e la sua memoria. È in mezzo alla sterminata campagna del Colorado, a circa 100 chilometri ad est di Denver.

Ma la canzone di De Andrè va oltre il singolo episodio. “Si son presi il nostro cuore” si riferisce all’identità di un popolo intero, quello degli indiani d’America, scacciato e perseguitato dall’uomo bianco.

Nel testo sono mescolati anche riferimenti ad altri fatti della storia del West. Il generale di vent’anni, dagli occhi turchini e giacca uguale, non è il colonnello Chivington, che comandava i cavalleggeri nella strage di Sand Creek, barbuto, dagli occhi scuri e ormai un uomo fatto. Molto probabilmente il riferimento è al più noto generale Custer, che appunto attorno ai vent’anni fu protagonista di una analoga carneficina ai danni dei Cheyenne, a Washita, nel 1868.

Grazie a De Andrè un pezzo di storia americana è diventata parte della cultura popolare italiana. Un inno contro l’ingiustizia e la prevaricazione, contro la storia scritta dai vincitori.