Importanti iniziative in onore di Dante Alighieri, in occasione del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, nella Casa Italiana Zerilli-Marimò, sede degli studi di Italiano e centro per la promozione della cultura italiana della New York University. È online il video dell’importante convegno tenutosi il 22 ottobre dal titolo Epistole, Ecloghe, Questio: le epistole di Dante e le sue opere latine degli ultimi anni, evento presentato da NYU, Dipartimento di Italianistica, NYU Casa Italiana Zerilli-Marimò, NYU, Centro Medievale e Rinascimentale, in collaborazione con Columbia University, Department of Italian and Italian Academy for Advanced Study in America, patrocinato da Intesa Sanpaolo.

Il convegno, articolato in quattro panel, si è prodotto in seno al Dante Project di New York, che nasce da una collaborazione dantesca pluriennale tra Maria Luisa Ardizzone della New York University e Teodolinda Barolini della Columbia University, che hanno coordinato il convegno. Nella sua prima fase il Progetto è stato denominato Global Dante Project of New York, in quanto concepito con l’obiettivo di tenere annualmente conferenze su ciascuna delle cosiddette “opere minori” di Dante, per giungere ad ottenere una lettura “globale” della sua produzione letteraria.

Tanti i temi trattati intorno alle Epistole, alle Egloghe e alle opere latine degli ultimi anni danteschi, in dissertazioni volte a sviscerare questioni irrisolte o significati perduti sui quali tuttora i dantisti di tutto il mondo si interrogano. Aperto da Una Chaundhuri, docente di inglese, teatro e studi ambientali presso la New York University, che ha illustrato la prestigiosa storia e gli eventi in fieri del Dante Project a New York, il discorso di apertura è condotto poi da Alison Cornish, docente di Italianistica alla New York University e attuale presidente della Dante Society of America, che introduce il tema specifico del convegno, passando a sua volta la parola al direttore della Casa Italiana Zerilli-Marimò Stefano Albertini che, citando Dante nella sua epistola all’amico fiorentino, ricorda che la contemplazione della verità è possibile ovunque si sia nel mondo, benché si vorrebbe essere fisicamente tutti nello stesso luogo, dando valore all’esperienza condotta online in un’epoca in cui si tarda ancora ad uscire dalla condizione pandemica: Forse che non vedrò dovunque la luce del sole e degli astri? Forse che non potrò meditare le dolcissime verità dovunque sotto il cielo, se prima non mi restituisca alla città, senza gloria e anzi ignominioso per il popolo fiorentino? Né certo il pane mancherà.

È la volta, dopo le parole di Dante, di Maria Luisa Ardizzone, studiosa di Storia medievale e docente di Letteratura italiana alla New York University, che ricorda la natura del Dante Project of New York, che è essenzialmente quella di non isolare la Divina Commedia, ma di studiare l’opera di Dante nella sua globalità, nell’attenzione costante al testo singolo e, nel contempo, alla relazionalità fra i vari testi, esaminati nel loro specifico contesto storico e culturale.

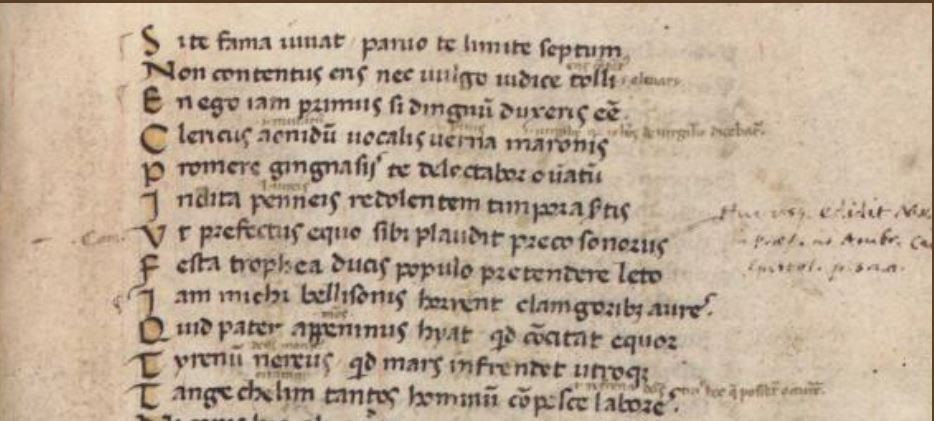

Dopo questa corale apertura dei lavori, Susanna Barsella, docente di Italiano alla Fordham University, studiosa di letteratura medievale italiana, fa gli onori di casa introducendo la prima relatrice del panel mattutino Claudia Villa, preside della Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università di Bergamo e docente di Filologia medievale e umanistica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Studiosa, fra gli altri temi, di miniature dei manoscritti antichi e impegnata attualmente nella preparazione, per la Società Dantesca, della nuova edizione delle Epistole di Dante, svolge una dissertazione sul restauro e le nuove datazioni delle Epistole dantesche, testi fondamentali nel vuoto documentale del tempo dell’esilio, trattazione che pone questioni complesse di natura linguistica, stilistica e di ordinamento cronologico.

Segue la relazione di Gabriella Albanese, Professore ordinario di Filologia medievale e umanistica all’Università di Pisa, Presidente dell’Edizione Nazionale dei Testi della Storiografia Umanistica, membro del Comitato Scientifico e Editoriale della Società Dantesca Italiana, dell’Edizione Nazionale delle opere di Dante e del Comitato Direttivo della rivista Studi Danteschi. La studiosa, che ha curato l’edizione commentata delle Ecloghe di Dante per i Meridiani Mondadori, incentra la sua relazione sulla Pastorale Dantesca: le “Egloge” alla luce della filologia interpretativa e di una lettura autobiografica. Interessante ricordare che con le Egloghe Dante fonda la Pastorale, una delle forme più diffuse di letteratura utopica moderna, uno degli statuti letterari che maggiormente caratterizzano il nuovo corso della letteratura europea rispetto alle vecchie tradizioni medievali, cavalcando i secoli e proiettandosi sin nella nostra epoca: pensiamo all’ultimo recente approdo del genere nel romanzo contemporaneo americano, nell’opera più importante di Philip Roth, Pastorale Americana, dove l’utopia pastorale diventa rifugio dai tormenti della metropoli.

L’ultima relazione del panel I è a cura di Paolo Pontari, Professore associato di Letteratura latina, medievale e umanistica all’Università di Pisa, consulente scientifico del Festival “Sarzana Dantesca” e fondatore, insieme a Gabriella Albanese, dell’archivio digitale DaMA (Dante Medieval Archive) che raccoglie le principali fonti classiche, tardoantiche e medievali, delle opere dantesche e i commenti oggetto di riflessione teorica e letteraria di Dante, nonché curatore della mostra documentaria e pittorica “L’ultimo Dante e il Cenacolo ravennate”. Oggetto dell’ultima trattazione della prima fase mattutina del convegno è la datazione delle “Egloge” tra contesto storico e biografia dantesca: vengono presentati i risultati più significativi delle indagini del contesto storico, culturale e politico entro il quale si inscrive la composizione della corrispondenza poetica latina di Dante e che, grazie al disvelamento di fonti e documenti, forniscono elementi significativi per la ricostruzione della stessa biografia dantesca.

Il secondo panel è aperto da Julie Van Peteghem, Professore associato di Italiano all’Hunter College di New York, che presenta i successivi relatori. Si parte da Teodolinda Barolini, Professoressa di Italianistica alla Columbia University, socia dell’Accademia Nazionale dei Lincei e autrice di numerose monografie su Dante che, con un intervento dal titolo “Utrum de passione in passionem possit anima transformari’ (Ep. 3): Love and Compulsion between Epistola, Convivio, and Commedia”, offre un’affascinante interpretazione della concezione dantesca del sentimento amoroso nelle sue varie declinazioni. Segue la dissertazione di Michele Rinaldi, Professore Associato di Filologia della Letteratura Italiana dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, dal titolo “Non extra materiam naturalem” che espone tesi di tipo filologico e ermeneutico sull’autenticità e quindi sull’attribuzione o meno a Dante e sull’interpretazione “Non-Fictional” della Quaestio de aqua et terra” di Dante, relativa al titanico dramma della caduta di Lucifero e al cataclisma terrestre che esso produsse, e alle tesi sulle eventuali connessioni di questo evento con l’emergere della terra abitata dall’uomo.

È il Professor Alessandro Vettori della Rudgers University ad aprire le danze del terzo panel, presentando Luca Azzetta, docente di Filologia Dantesca presso l’Università di Firenze e membro del Comitato scientifico e organizzativo per le iniziative culturali del VII centenario della morte del Sommo Poeta istituito dal Pontificio Consiglio della Cultura, condirettore del periodico Rivista di Studi Danteschi, con una dissertazione dal titolo “Secondo che scrisse l’autore medesimo a messer Cane della Scala’, L’Epistola a Cangrande: amicizia, isolamento e autocoscienza di un poeta visionario”, con cui fornisce lumi, sulla base di considerazioni filologiche, sull’autenticità del noto documento con cui Dante dedica il Paradiso al suo protettore, il Signore di Verona Cangrande della Scala. Conclude il panel III Maria Luisa Ardizzone, docente di Letteratura italiana alla New York University, che con la relazione intitolata “Veritatis amore… etiam odio falsitatis”, Science and Truth” fornisce una lettura trasversale di alcuni frammenti della Questio de aqua et terra.

Infine, il quarto panel è introdotto da Paola Ureni, Professore Associato del College of Staten Island and the Graduate Center, che presenta il primo relatore, Jonathan Combs-Schilling, Assistant Professor di Letteratura medievale italiana alla Ohio State University, con una dissertazione dal titolo “A Member of No Flock: Revisiting (and Transcending) the decem vascula Debate”. Conclude i lavori del convegno John Took, Professore Emerito di Studi Danteschi alla University College London sul testo come testimonianza. Si giunge così alla conclusione di una giornata ricca di spunti e suggestioni che ci rivelano un Dante che non ci appare più come un monolite immutabile, ma più umano, la cui opera è più che mai feconda e attuale.