“Da linguista ‘laico’ (non ‘clericale’) rivolto ai ‘laici’ ovvero ‘non-linguisti’, ma anche parlando a nuora perché suocera intenda…”

La prima riga della premessa del libro già ce ne svela la chiave di lettura. Sento di dovere molto a Salvatore Claudio Sgroi. Quel poco che so di linguistica e di come funzionano le lingue lo devo al professore di Catania, ad una conversazione telefonica che ebbi con lui alcuni mesi addietro e alla lettura dei suoi libri, sempre molto tecnici, ma non per questo meno interessanti.

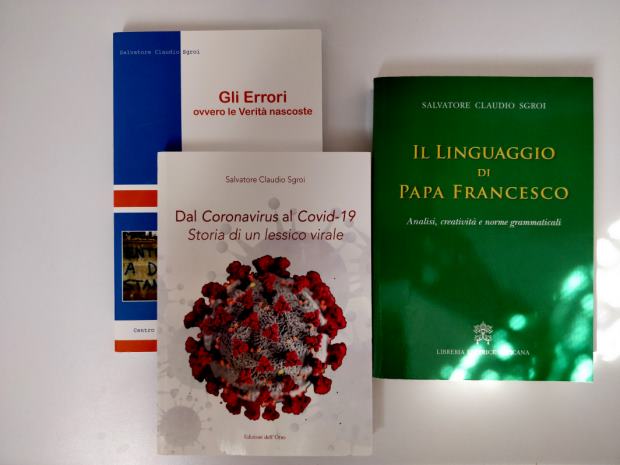

Il suo ultimo sforzo “Dal Coronavirus al Covid-19. Storia di un lessico virale” è l’occasione per parlare della sua lezione principale, oltre che dei modi in cui la pandemia ha influenzato il nostro idioma (impresa su cui si sono cimentate l’Accademia della Crusca oltre a molte delle superstar della lingua italiana che spesso troviamo intervistate in TV e sui giornali).

Linguisti. Chi sono costoro?

Della funzione dei linguisti ho parlato in articoli passati. In estrema sintesi, le regolette ortografiche e grammaticali della propria lingua interessano un linguista alla stregua con cui un grande matematico si interessi delle tabelline dall’uno al 12. Poco. Non che le contesti, ma, semplicemente, i suoi orizzonti sono molto più ampi e guardano molto più lontano.

Se da una parte ci sono i grammatici puristi che, dopo tanto studio, cedono alla lusinga di ergersi a censori della lingua degli altri, i linguisti descrittivisti preferiscono analizzare la lingua vera, particolarmente quando essa diverge dalla “norma dotta” predicata dai colleghi prescrittivisti.

Personalmente, avendo un’educazione scientifica, tendo sempre ad inquadrare ogni problema scientificamente, il che, nella pratica, si traduce nella domanda: ma quest’idea che ho appena letto (o sentito) rispecchia la realtà, oppure si tratta solo delle narrazioni senza solido fondamento di qualcuno?

Se la verità ci interessa più delle storielle, questa è la domanda fondamentale che dovremmo sempre farci. Ovviamente anche le discipline umanistiche oggigiorno dovrebbero essere permeate da pensiero scientifico. Probabilmente a causa di lunghe tradizioni che difficilmente possono essere superate dall’oggi al domani, le materie da liceo classico sono maggiormente soggette ad approcci “mitologici”.

Ecco. Questo è il punto fondamentale della lezione del Prof. Sgroi ai suoi studenti e ai suoi pari: stimati colleghi – sembra dire il professore – siamo scienziati della lingua oppure sacerdoti aderenti ad una religione esoterica?

Per il professore, grammatici e linguisti (neo)puristi sono dei ‘clericali’, gente che vede nella “norma” un feticcio da osannare e da far venerare agli altri parlanti, come se facessero parte di una setta religiosa. Eppure non dovrebbe essere così per uno studioso. Le lingue evolvono e lo fanno per motivi molto validi: in primis soddisfare le esigenze comunicative e cognitive della comunità dei parlanti. Se così è, tale sviluppo può solo avvenire andando oltre la pedissequa applicazione delle regolette di una norma dotta dettata non si sa bene da chi e con qual’autorità.

Gli usi “fuori norma” di scriventi e parlanti portano il grammatico clericale a formulare pesanti giudizi di condanna per un apostrofo, o per un congiuntivo diafasico in meno. Esternazioni a cui fanno eco, sui social, nenie lamentose provenienti da stuoli di beghine che si stracciano le vesti per il fallimento della scuola, del paese e della società occidentale nel suo complesso.

Per un linguista ‘laico’ non è affatto così: gli “errori” di scriventi e parlanti lo interessano più delle regolette scolastiche. Per lui una parola che non si trova sul vocabolario non è un errore, bensì la prova che i dizionari, specialmente quelli cartacei, non possano essere altro che il pallido riflesso dell’universo lessicale in cui spaziano i parlanti.

Quelli che i sacerdoti puristi chiamano strafalcioni ed “errori marchiani” (parola desueta, ma adorata dai professoroni e dai loro servi sciocchi, i grammarnazi), per gli scienziati della lingua sono invece squarci di luce formidabili per capirne l’evoluzione e analizzare i meccanismi che alla lingua sottendono. Possiamo affermare che un linguista vero è più interessato all’errore che al rispetto della norma. E qui si apre un discorso importante.

L’errore: cos’era costui?

I puristi amano parlare di errore. La prima e forse fondamentale domanda di Sgroi è questa: cos’è l’errore? Come lo definiamo? Non si può infatti parlare di errore se non se ne dà una definizione esatta, cosa che i neopuristi tipicamente si guardano bene dal fare, dando per scontato (affermando apoditticamente, direbbe Sgroi) che l’errore sia un concetto tanto lapalissiano da non meritare spiegazioni.

Eppure non è così. Vista la natura del linguaggio umano, di spiegazioni ne servono, e tante, prima che chiunque si possa permettere di dare giudizi sulla lingua di un altro italofono.

Come già spiegato, l’italiano è un’approssimazione. Dopo la caduta dell’Impero Romano, gente che non conosceva il latino classico, soddisfa(ce)va le sue esigenze comunicative storpiando le parole, passando col trattore sui casi, usando la consecutio temporum ad mentula canis e così via. Non essendoci radio e TV, né un governo centrale che provasse ad imporre una norma, ne nacquero vari dialetti.

Dei tanti dialetti italiani, il toscano fu scelto come modello, diventando lingua. I linguisti cominciarono così a cercare dei modelli grammaticali che descrivessero quel marasma, arrivando grossomodo a concordare su di una norma comune che riflettesse l’uso colto degli scrittori. Quando si parla di norma comune, quindi, si parla di un’approssimazione identificata dai grammatici (anche se quelle scelte non sempre sono state felici).

Facciamo alcuni esempi.

Consideriamo queste due frasi: “Se avessi un milione di euro, sarei ricco” e “Se avrei un milione di euro, sarei ricco”. La maggior parte di lettori, dotti o semidotti che siano, avranno riconosciuto la seconda come “errata”. Eppure, se ci pensiamo, il “se” introduce una condizione e, quindi, da un certo punto di vista, l’uso del condizionale ha perfettamente senso. Chi lo “sbaglia” (spesso anche parlanti dotti sovrappensiero), lo fa perché inconsciamente applica una regola totalmente logica: usare il condizionale per esprimere una potenzialità. Quel che non è logico, semmai, è l’uso del congiuntivo imperfetto “avessi”, che però, come sappiamo, è corretto secondo la “norma dotta” insegnata nelle scuole.

Osservando gli esempi di frasi ipotetiche degli scrittori del passato (esempi non sempre coerenti tra loro, occorre dire), i grammatici hanno districato il groviglio di soluzioni variamente adottate nei secoli per le frasi ipotetiche arrivando a prevedere lo schema attuale della protasi con “se + ‘imperfetto congiuntivo” per le ipotetiche della possibilità. Attenzione perciò a parlare di errore a cuor leggero se qualcuno usa il condizionale nella protasi di un periodo ipotetico. La deviazione c’è, ma solo rispetto ad una norma che è in qualche modo illogica e quindi causa di confusione per i parlanti. Chi “sbaglia”, specie se sta solo parlando, merita tutta la nostra comprensione.

Ma c’è di più. Consideriamo la frase: “Se avevo un milione di euro, ero ricco”. Sbagliata? Sicuramente è di registro colloquiale (o diafasicamente marcata, direbbe Sgroi), ma non si può affermare che non sia nell’uso comune della lingua, e quindi per definizione corretto, proprio dell’italiano “neo-standard” o “medio” (a meno che non si voglia affermare che la norma sia data dallo stile del registro alto deciso in passato dai grammatici, cosa che i clericali dell’Ordine della Norma Dotta tra l’altro fanno).

Di certo l’uso dell’imperfetto indicativo risponde bene alle necessità di economia linguistica, visto che i trapassati congiuntivi (“Se avessi avuto un milione di euro, sarei stato ricco”) ci ricordano molto plasticamente il retaggio del latino: un bagaglio pesantissimo in un periodo storico in cui l’inglese è l’agilissima lingua globale con cui confrontarsi.

E allora torniamo alla domanda: cos’è un errore?

Grazie a Sgroi facciamo una scoperta sorprendente: siamo tutti usciti da scuola pensando che le regole grammaticali siano universali e scolpite nella pietra; e invece non è così: tanta è la confusione sotto il sole in questo campo.

Quando qualche professorone parla di errore e di uso sbagliato, come un abile giocatore di poker Sgroi “chiama”: vuole vedere se il collega ha in mano almeno una coppietta, oppure se sta bleffando.

Invariabilmente si scopre che il presunto errore è sostanziato da ben poco: un richiamo all’etimologia del termine, un’analogia con costrutti simili, un uso non coerente con quanto indicato dai vocabolari, o il richiamo a regole che questo o quel grammatico ha definito in modo arbitrario senza curarsi di verificare quanto quella parola o quel costrutto rispecchi l’uso effettivo.

A quel punto, tocca a Sgroi far vedere le sue carte. E quel che vediamo è una scala reale: l’uso vero della lingua fatto dagli italiani, l’unica fonte che abbia senso citare. A quel punto “l’errore” ha vita molto più dura. Lungi dall’essere stigmatizzato, esso diventa indicatore della grammatica vera, quella che ognuno di noi si porta dentro inconsciamente come italofono nativo (o anche come parlante di italiano come seconda lingua, con tutte le interferenze che la lingua materna (o l’inglese) può operare su di essa; memorabili, a tal proposito, le analisi sugli “errori” di Papa Francesco che troverete nel libro).

Una volta fatta propria questa prospettiva scientifica sulla lingua, ben poco onore rimane ai grammarnazi e ai cattivi maestri che li ispirano: mortificare chi diverge dalla norma dotta appare come l’equivalente linguistico del body shaming, l’ignobile vizio di irridere qualcuno per il corpo che si ritrova. Mettere alla berlina un parlante per un “errore”, vero o presunto che sia, significa essere una vero figlio di buona donna (o un’acida gattara che non ha niente di meglio da fare).

Enter Covid-19

Come sappiamo il coronavirus ha avuto un impatto notevole anche sulla nostra lingua. L’influsso di parole nuove (di cui molte inglesi) ha portato i neopuristi e i loro seguaci a forme parossistiche di grammarnazismo.

Se questo pianto greco per l’utilizzo di lockdown o coronavirus stesso non vi convince, il libro del Prof. Sgroi fa per voi. In esso scoprirete che pronunciare “coronavairus” il Covid come ha fatto Di Maio non è poi tanto sbagliato: se l’origine delle singole parole corona e virus è latina, l’accostamento in quell’ordine è tipico dell’inglese e quindi dell’inglese si può legittimamente scegliere di farne propria la pronuncia, visto che da tale lingua l’espressione è stata mutuata.

Oppure scoprirete di come i linguisti che lamentano l’adozione di parole straniere non riescano poi, poco coerentemente, ad accorgersi dei calchi: locuzioni che sembrano italiane, ma che italiane non sono, essendo traduzioni letterali di espressioni inglesi. Un esempio su tutti è il distanziamento sociale, chiaramente un calco di social distancing.

Gli esempi sono tanti, ma vi toglierei il piacere della scoperta se li rivelassi qui più di quanto ho già fatto. È un libro abbastanza tecnico, ma, dopo aver letto questo articolo, avete una chiave di lettura che potrà rendervi il compito più facile.