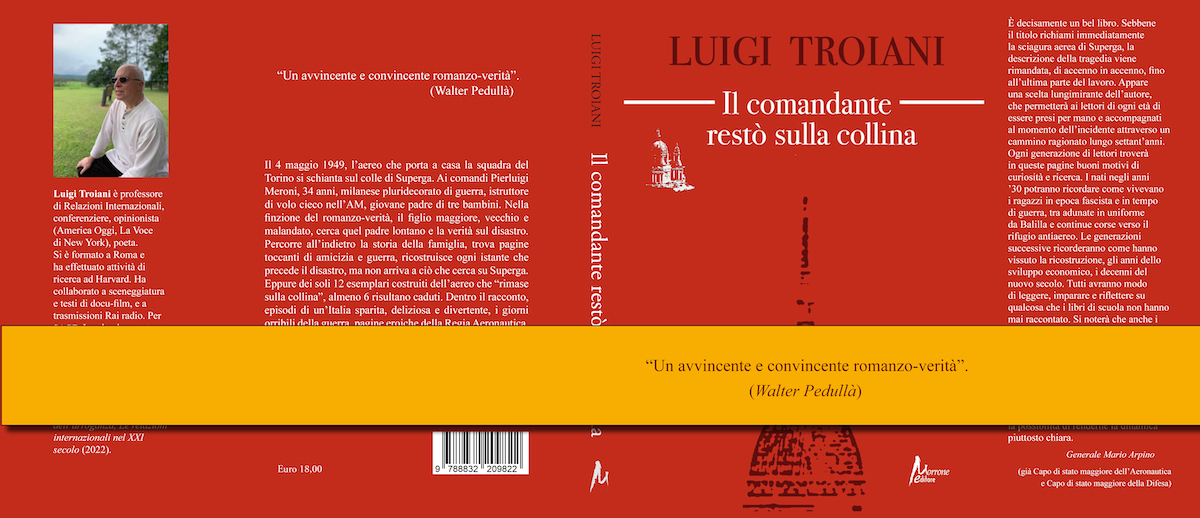

Luigi Troiani, professore di Relazioni Internazionali, autore di saggi e columnist de La Voce di New York, ha scritto il suo primo “romanzo”. In realtà, leggendo Il Comandante restò sulla collina (Morrone Editore, 2022), si comprende subito che c’è poca fantasia nella ricostruzione della vita del pilota Pierluigi Meroni, comandante dell’areo che cadde con il “grande Torino” a bordo nel maggio del 1949 uccidendo tutti i passeggeri e l’equipaggio. Nel libro il racconto lo fa il figlio primogenito, ora invecchiato, in costante dialogo con l’amico della vita, conosciuto nel collegio “caserma” dove entrambi erano stati costretti ad andare bambini dopo essere rimasti orfani di padre. Ovviamente non affidandosi solo alla memoria del figlio – che aveva 7 anni alla morte del padre – ma con una meticolosa ricerca negli archivi, nei giornali, in altre testimonianze. Meroni era stato ufficiale pluridecorato di guerra della Regia Aeronautica e poi dell’Aeronautica militare: come altri colleghi nel dopoguerra, pilotava un aereo civile grazie a un’aspettativa.

Luigi Troiani non è solo un collega e questa quindi più che un’ intervista, è una conversazione con l’amico che ha scritto pagine che emozionano, commuovono ma anche indignano. Sì, per l’ovvio “cover-up” che si svela alla fine del libro sulle cause della caduta dell’aereo con la squadra del Torino.

Luigi Troiani non è solo un collega e questa quindi più che un’ intervista, è una conversazione con l’amico che ha scritto pagine che emozionano, commuovono ma anche indignano. Sì, per l’ovvio “cover-up” che si svela alla fine del libro sulle cause della caduta dell’aereo con la squadra del Torino.

E’ quindi la storia di un esperto pilota, della sua famiglia, ma anche molto di più: è anche un momento della storia di un popolo e di cosa accade quando la verità, nella memoria dei grandi eventi vissuti da una nazione, resta mortificata.

Luigi, iniziamo col dire che il tuo non è un romanzo. Non è neanche un saggio, ma è ricostruito come fosse un libro di memorie. Come ti è venuto in mente di scrivere pensando di essere il figlio del comandante Pierluigi Meroni? Come lo chiameresti questo genere letterario?

“Lo ha scritto il più grande critico letterario vivente – Walter Pedullà – in quale genere vada inserito il mio ultimo libro: “romanzo-verità”. Da par suo ha spiegato con due aggettivi il perché il racconto che propongo sia un romanzo. Quando di un libro un critico dice che è “avvincente e convincente” sta affermando che appartiene a un genere letterario. Il saggio può essere convincente, ma francamente “avvincente” può esserlo solo ciò che in America chiamate plot, una trama letteraria. Andando al cuore della domanda, scrivendo mi sono sentito un po’ Zelig: nella narrazione sono me stesso, mio padre Angelo al quale ho dedicato il libro, l’amico Giancarlo Meroni figlio dello sfortunato pilota di Superga. Le storie dei due figli e dei due padri si intrecciano a quelle dei tanti altri personaggi del romanzo-verità. Nel segno della memoria di un’Italia che se ne sta andando, quella dei settantenni e più. Scrivere del “comandante” e della “collina” per me è stato un atto di amicizia verso Giancarlo Meroni con il quale ho condiviso mezzo secolo di esperienze e ideali, e l’adempimento di un dovere verso la mia storia personale”.

Il libro sembra un “pretesto” per scrivere un’opera sugli italiani “come erano” prima, durante e dopo la guerra. Già, ma come erano gli italiani? Come è stato possibile il “credere, ubbidire e combattere” per Mussolini? Forse c’entra anche il rapporto dell’epoca tra padri e figli. Concordi?

“Hai ragione. Il fatto è che la scrittura va per suo conto, e confesso che questa cosa, sotto il profilo di come funziona il nostro cervello non l’ho ancora capita. Ho iniziato a scrivere per raccontare il dramma di un bambino che non solo aveva perso in modo così tragico il papà, ma che si sentiva inevitabilmente colpevolizzato per la morte dei campioni del Grande Torino. Poi accade che la dea scrittura ti prenda la mano e ti trovi a narrare di affari tuoi (ho perso anch’io il padre all’improvviso, da bambino), e di affari di quelli che incontri nelle ricerche che stai facendo per aderire al millimetro all’andamento dei fatti dei quali t’impicci. Vai all’Archivio di Stato, compulsi documenti, trovi persone, accadimenti, incroci: trovi le storie e la Storia, quella con la S maiuscola. E lì comincia l’empatia con le situazioni e i personaggi.

Mi chiedi degli italiani? Ricordo spesso a chi non vuole ricordare che noi abbiamo inventato il fascismo, e poi avuto per quasi mezzo secolo il più grande partito comunista nell’Europa occidentale. Sempre noi siamo il primo paese europeo ad aver riportato a responsabilità di governo un partito con radici nel fascismo. La ribadita vocazione all’autoritarismo politico in tre grandi occasioni nell’arco esatto di un secolo, da parte di un popolo fatto di persone fortemente individualiste, qualche interrogativo dovrà pure porcelo. La neurologa, Nobel, Rita Levi Montalcini spiegava che alla radice dei regimi autoritari c’è il conformismo. Aggiungeva che alla radice del conformismo c’è il fatto che la nostra specie è, tra gli animali, quella che lega più a lungo i figli alla famiglia. Se non sbaglio, è in Asia e Mediterraneo che, nel mondo, i legami familiari sono più stringenti e lunghi. Da millenni le due regioni sperimentano l’una il dispotismo asiatico, l’altro l’autoritarismo mediterraneo: del secondo la storia italiana è stata a più riprese espressione”.

Parliamo del pilota. Ne ricostruisci la carriera, che dopo l’addestramento si svolge in Africa, ai tempi dell’invasione dell’Etiopia. Scrivi: “Fortunatamente per lui e per noi figli, mio padre arrivò in Etiopia a gas dismessi da mesi, almeno a stare ai registri disponibili, il che fornisce ragionevole certezza che non sia stato attore di crimini […] fatico a ritenere che in lui ci fosse adesione alla perversione razzista e stragista dei capi”.

Ma anche se non si macchiò di quei crimini; deve averne saputo, anche delle successive stragi di Graziani? Perché gli italiani come Meroni combatterono e “servirono la patria” comunque, nonostante il fascismo si fosse già macchiato di crimini di guerra ancor prima del giugno 1940?

“Chi indossa una divisa e fa servizio pubblico, ha l’obbligo giuridico e morale di servire il suo paese, fatti salvi i casi dell’obiezione di coscienza. Non è vero solo per i membri delle forze armate, ma per i diplomatici, e tutti gli altri pubblici funzionari. Nei fatti un “paese” è però governato da una maggioranza, quindi, di fatto, il pubblico funzionario finisce per servire la maggioranza di governo. Si suppone che questa a sua volta serva l’interesse nazionale, il che non sempre corrisponde al vero. Salvo i casi estremi (agli italiani ebrei fu impedito di servire il loro paese, rarissimi italiani oppositori lasciarono i pubblici incarichi), chi fa servizio pubblico non cessa le sue prestazioni per dissensi con la forza politica di governo.

Il personaggio del mio romanzo fa la guerra da italiano, obbedendo ai comandi. Il suo dilemma democratico e umanitario – che fu di tanti figli di mamma mandati a morire dal fascismo e che in tanti avrebbero poi continuato la guerra contro fascisti e nazisti – non lo risolviamo noi posteri in poche battute. Nel libro ci si torna in più occasioni, senza nessuna pretesa di risolverlo, perché la questione del rapporto tra coscienza individuale e stato ce la tiriamo dietro da millenni. Aggiungo che su cose del genere, prima di alzare l’indice di condanna verso chicchessia, dovremmo sempre chiederci con umiltà: se io fossi nato in quel tempo, come mi sarei effettivamente comportato? Ricordo che l’unica occasione di bisticcio tra il comandante e suo padre, nel romanzo, avviene proprio sul rapporto tra l’ex combattente e la guerra che tanti graduati stanno facendo ai nazisti (e che lui ha scelto di non fare)”.

Comunque la narrazione della bravura del pilota Meroni della Regia Aeronautica e delle missioni da dove rischiò tante volte di non tornare, penso che serva soprattutto per capire meglio l’incidente di Superga, passato alla “storia” come un errore del pilota mai provato…

“Per ricostruire gli ultimi minuti del volo finito con lo schianto sul terrapieno della basilica di Superga, mi sono servito della consulenza (gratuita e amichevole aggiungo, e colgo l’occasione per ringraziarne l’amico generale Giancarlo Naldi) per competenze che non ho e che non si acquisiscono dalla sera alla mattina. Abbiamo utilizzato mappe, ricostruito il percorso attraverso schizzi, sovrapposto fotometrie, sviluppato e animato gli ultimi minuti di volo. Il tutto è stato riversato da me nella descrizione che propongo al lettore e della quale sono unico responsabile, come scrivo nella nota di apertura. Chi avrà la bontà di leggermi, si troverà di fronte ipotesi che vengono dai fatti, che forse avranno conferma se e quando potremo accedere alle perizie che sicuramente all’epoca furono eseguite e che non ho purtroppo avuto la capacità di far saltar fuori. Mi limito ad osservare che non solo il pilota del volo, ma il suo secondo (che durante la guerra era stato in posizione di comando su Meroni) erano tra i nostri migliori aviatori in circolazione; e che l’aereo sul quale morirono fu presto ritirato dalla produzione. Anche per troppi incidenti mortali nei quali era incorso, suppongo”.

Sulla verità, scrivi che “mentre io mi affanno a classificare alcune tessere di verità per ricomporre la figura di colui che fu il capo di una famiglia felice, finita di esserlo nel pomeriggio di un maggio nel quale lui ci lasciò soli al nostro destino, sento salire il distacco dalla sete di verità del secolo presente, non necessariamente peggiore del terribile novecento, però meno interessato a lottare per l’idea ritenuta chiave d’accesso al verum…”

E’ così che la pensi? Oggi la verità interessa meno che nel secolo scorso? O la cosiddetta “verità alternativa” del potere, o di chi ambisce al potere, è sempre esistita in Italia come ovunque?

“Mi sembra evidente che la contemporaneità, tra la verità e il resto abbia scelto il resto. Con il resto intendo il “comodismo”. Ne abbiamo un lampante esempio. La Russia aggredisce l’Ucraina. Là bombarda città e famiglie, tortura civili, stupra donne, ruba e deporta bambini e uomini (per utilizzarli in guerre future?), toglie elettricità e acqua a un’intera popolazione che ha la sola colpa di vivere alle frontiere e di doversela vedere con un inverno glaciale. Questa è la verità, ma sembra interessare a pochi. I tanti, gelosi della loro comoda condizione, si chiedono: ma chi glielo fa fare agli ucraini? E subito dopo: Che la smettano di resistere, rischiamo di dover abbassare i termosifoni di due gradi, e di dover pagare i nostri consumi più del solito. Il “comodismo” è lo sviluppo del “conformismo”, a sua volta manifestazione della “maggioranza silenziosa“.

Nel suo Vangelo, Giovanni fa dire a Cristo: “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. In Karamazov, Dostoevsky fa dire all’inquisitore di Siviglia, mentre sta mandando Cristo al rogo, che la gente vuole il pane, non la libertà. Più avanza la società della materia e del consumo, meno gli esseri umani cercano verità e libertà.

Il risultato è che marciamo verso la società distopica dove ci si consegna mani e piedi (e cervello, e anima, e cuore) al potere benevolente che tutto disporrà e deciderà. I “padri” del romanzo – mio padre Angelo, Pierluigi il padre di Giancarlo, Nino padre del Giancarlo che nel romanzo è amico del narrante e del suo amico (quel padre mi è venuto dai racconti su suo padre, del generale Naldi, anche lui con una storia umana ricchissima tutta da raccontare), sarebbero degli spostati, in questo tipo di società.

Le verità alternative, ovvero le luride falsità, sono sempre esistite: qualunque potere le ha spacciate per affermarsi e consolidarsi. La differenza sta nella scala: oggi l’eccezione rischia di essere trasformata in regola. La distopia è il rischio del rendere regola l’eccezione, di gonfiare a scala cento un dato che era al livello due. La tecnologia e il comodismo lo consentono. Dobbiamo togliere i grassi che si sono accumulati intorno a cervello e cuore: far funzionare questi organi come abbiamo fatto quando nelle caverne dovevamo difenderci da tutto e da tutti”.

Scrivi: “La verità non può abitare dove è caduta la fiducia, perché vince la paura, e questa è chiamata a camuffarsi negli abiti della menzogna. Se ne andarono una serie di verità alle quali apparentemente l’uomo teneva: religiosa, morale, filosofica, letteraria, scientifica, effettuale, tecnica. Senza far mancare il dovuto credito all’affondamento di verità politiche, processuali… Chi più verità ebbe più ne mise, negando la verità altrui e le verità ufficiali e certificate, inventandone a proprio uso e consumo. La specie salvò, fino ai due decenni iniziali del XXI secolo, la verità del volere la verità. Il che le consentì di mantenersi, sebbene avesse smarrito tante verità nel percorso dell’evoluzione. Sul volere fortemente la verità potrebbe proseguire a costruire una storia degna e vigorosa. Ma, continuerà, la specie umana, a volerla, la verità?”

Qui faccio “l’avvocato del diavolo”: ma la verità nel maggio 1949, quando cade nella collina di Superga l’areo pilotato da Meroni con a bordo la squadra del Grande Torino, valeva forse di più di oggi?

“Credo ci sia troppa paura: in giro e dentro ciascuno di noi. Comprensibile nei fragili e nei vecchi, fa scandalo e irrita nelle persone di mezz’età e nei giovani. Perché non interessa quasi a nessuno cosa sta accadendo in Iran? Perché non ci vergogniamo di fronte a quelle ragazze e donne, e ai loro (rari?) compagni di vita, che affrontano a mani nude il potere teocratico, reclamando il diritto a una vita degna e libera? Non hanno paura, pur venendo assassinate dal potere in strada, nelle metropolitane, nelle loro case? Perché pensiamo che noi non lo faremmo. Certo che hanno paura quelle donne, ma, come gli ucraini, sono arrivate alla conclusione che vale la pena vivere da uomini liberi, non da animali alla catena. Sembra che servano condizioni estreme per riprendere il filo di amore umano per la libertà (e la verità), e collocare le cose e la loro scala di priorità, nella giusta dimensione.

Ho fatto questa premessa, perché paura e ricerca della verità vanno spesso insieme. Tu fai anche giornalismo di investigazione: insegni e scrivi di mafia. Chi ha cercato la verità dei delitti di mafia si è votato a una vita di paura e spesso alla fine prematura della propria vita. La verità è sempre una: se non la si cerca non la si trova, ma non sempre la si trova anche quando la si cerca. Nel 1949 il fatto di Superga fu vissuto con una emotività nazionale e mondiale pazzesca, se si pensa che non vi era ancora la televisione, e figurarsi Internet! Quell’ondata emotiva continua a propagarsi ancora, dopo più di settant’anni. Verità ed emotività difficilmente stanno insieme. Oggi, a mente più fredda grazie alla distanza dai protagonisti del tempo, se si volesse, si potrebbe avere la verità che all’epoca forse non venne neppure cercata. Sarebbe anzi doveroso rendere finalmente giustizia agli scomparsi, alla memoria del Grande Torino, ai tifosi di quella squadra, alla stessa gloriosa società di calcio che, ricordiamolo, nel settembre 1950 si vide negare dalla giustizia italiana in sede civile il diritto a un solo centesimo di risarcimento per il danno subito, equivalente alla distruzione quasi totale del suo patrimonio”.

Col tuo prendere la “penna” dell’amico Giancarlo Meroni, figlio di Pierluigi, per scrivere il libro, hai in comune la perdita del padre da bambino. Scrivi che a chi perde un padre da giovanissimo “crescono due persone; una sa l’accaduto, l’altra lo nega. S’accompagneranno per l’intera vita, senza che l’una sia in grado di cancellare l’altra, anzi l’una influenzerà il pensiero e l’azione dell’altra, in un doppio io che chiede rispetto. Un tu doppio è ciò che intravede la gente nell’incontrare chi ha smarrito il padre nell’infanzia, sentendo di avere davanti un tu diverso, rispetto alla maggioranza della gente alla quale si rapportano. Te lo dicono: «Sei diverso dagli altri, non capisco perché». Io siamo in due: chi sa vedere nel profondo, lo percepisce…”

Alla fine del libro, Giancarlo sembra ritrovarsi in pieno in quel che scrivi. Pensi che nel tuo libro possano riconoscersi tutti gli orfani di padre?

“Mi sono consultato in modo del tutto informale con qualche psicologo, su questa mia sensazione. Mi è stato confermato che l’assenza del padre nell’infanzia influenza la formazione della personalità. Chi nasce senza “qualcosa” rispetto agli altri, si rende conto della menomazione solo perché sono gli altri a rivelargli il suo stato. Capita allo storpio, al cieco, al poverissimo, a chi ha un colore della pelle diverso da quello maggioritario; capita anche all’orfano. I padri, tutti i padri possono dare molto alle figlie e ai figli. Quando muoiono presto, senza nessuna colpa sottraggono loro questo potenziale. E’ vero anche per tutte le mamme, ovviamente. Ma nel libro si parla di un pilota, e in quel tempo lontano, quella professione era declinata ancora al maschile”.

Passiamo all’incidente. Scrivi: “Di sicuro so che alle 17:03, il pilota, mio padre, di grande esperienza e direttore della scuola di volo senza visibilità dell’Aeronautica Militare, condusse il muso dell’aereo a infilarsi nel terrapieno posteriore di contenimento della basilica di Superga, lato orientale. E che i brandelli del corpo rimasero lì, con i resti dei trenta che aveva la 223 responsabilità di portare a destinazione… Dalle foto che guardo da decenni, era rimasto intatto un tronco di carlinga; riconoscibile la fusoliera posteriore a sezione rettangolare, con le ruote del carrello e il timone di coda. Nient’altro…”

E’ stato molto difficile ricostruire un incidente di cui in fretta si è voluto archiviarne le cause?

“E’ difficile ricostruire fedelmente qualunque avvenimento, se non si ritrovano i documenti e le perizie che te lo consentano, così come è difficile ricostruire i dettagli di una casa distrutta dal terremoto se non si hanno le carte del progetto dell’architetto. Per quanto riguarda Superga, si può lavorare per deduzioni, anche affidabili, e su quella base il lettore nel romanzo troverà decine di pagine di ricostruzione.

Aviation Safety Network, un servizio della statunitense Flight Safety Foundation che scheda ogni tipo di incidente aereo, ricostruisce l’incidente di Superga, solo in base a quanto ha trovato in un libro, notando di non disporre, per quel caso, di documentazione ufficiale. Stiamo parlando del più importante incidente della storia dell’aviazione civile italiana, in termini di coinvolgimento dell’opinione pubblica nazionale e per il livello delle vittime. Troppo poco”.

Perché furono escluse le altre possibilità oltre l’errore del pilota? Sembra c’entri la Fiat, costruttrice del G.212, proprietaria dell’aeroporto e anche del giornale (“La Stampa”) che verrà ritenuta la più autorevole testata di riferimento per l’informazione sull’incidente. Scrivi: “Tanta premura nel voltare pagina, può insospettire. Chissà se c’entrasse qualcosa, la constatazione che in venti mesi dall’entrata in servizio, Superga fosse, per il Fiat G. 212, il secondo disastro aereo con alto numero di vittime… Fiat decide di cessare la produzione del G. 212: l’aereo viene smontato dalle linee di produzione nel 1950, ad appena tre anni dal volo inaugurale del 19 gennaio 1947. Saggia decisione, perché i G. 212 continuano a precipitare. Su dodici esemplari del trimotore usciti dagli stabilimenti Fiat, risulta che sette, il 58 per cento, si distruggeranno mentre sono in operazione. Non si sa se gli altri siano stati dismessi prima del ciclo naturale di obsolescenza”. La verità qui sembra che vada proprio cercata in quella fabbrica di aeroplani…

Perché furono escluse le altre possibilità oltre l’errore del pilota? Sembra c’entri la Fiat, costruttrice del G.212, proprietaria dell’aeroporto e anche del giornale (“La Stampa”) che verrà ritenuta la più autorevole testata di riferimento per l’informazione sull’incidente. Scrivi: “Tanta premura nel voltare pagina, può insospettire. Chissà se c’entrasse qualcosa, la constatazione che in venti mesi dall’entrata in servizio, Superga fosse, per il Fiat G. 212, il secondo disastro aereo con alto numero di vittime… Fiat decide di cessare la produzione del G. 212: l’aereo viene smontato dalle linee di produzione nel 1950, ad appena tre anni dal volo inaugurale del 19 gennaio 1947. Saggia decisione, perché i G. 212 continuano a precipitare. Su dodici esemplari del trimotore usciti dagli stabilimenti Fiat, risulta che sette, il 58 per cento, si distruggeranno mentre sono in operazione. Non si sa se gli altri siano stati dismessi prima del ciclo naturale di obsolescenza”. La verità qui sembra che vada proprio cercata in quella fabbrica di aeroplani…

“Sono tante le concause evidenziate dal romanzo, che – sottolineo – non è né un saggio storico né un’inchiesta giornalistica. Ovvio che io speri che il romanzo contribuisca alla ricerca della verità, e stimoli chi ha strumenti anche economici per farlo, ad approfondire. Sarebbe giusto non solo per la famiglia Meroni, ma per l’opinione pubblica, in particolare per gli sportivi e appassionati di calcio”.

Fai dire al figlio del comandante Meroni: “Si aggiunga che la storia patria è un susseguirsi di insabbiamenti, omissis, compiacenze tra potenti, in ciascuno dei disastri che il paese ha vissuto, con mezze o nulle verità, al punto che non mette conto elencarli, tanto sono di pubblico dominio…. Per principio non devo escludere che mio padre possa aver sbagliato qualcosa. Mi viene spontaneo aggiungere: e Biancardi, avanti a lui nell’Aeronautica Militare per grado ed esperienza, che faceva regolarmente la linea Milano-Parigi e gli sedeva accanto? Anche lui? Non ho gli elementi per dirlo, perché non so come siano andate tutte le cose dell’atterraggio. Il vero problema è che, apparentemente, non è consentito a nessuno saperlo”. E poi: “L’aspetto inquietante, è che non salta fuori nessun rapporto dettagliato ufficiale sulla dinamica dell’incidente, compilato da un’autorità a ciò titolata. Dipenderà certamente dalla mia incapacità a ricercare…”.

Torniamo alla verità. Sorrentino nel film “Il Divo”, fa dire a Giulio Andreotti: “Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta, e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi. Un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene”.

Anche su Superga, a distanza di così tanti anni, scoprire la verità sarebbe “la fine del mondo”?

“Ma no, caro direttore. La fine del mondo è un’altra cosa. Può essere un minimo contributo alla fine di “un mondo”, quello delle verità non vere o delle mezze verità che, specie quando riguardano fatti che coinvolgono la pubblica opinione dovrebbero sempre lasciare il passo alla verità con la V maiuscola, qualunque sia l’opinione del “Divo” di Sorrentino.

Il capo pilota di Fiat Aeronautica fu tra i primi ad accorrere a Superga. Con i corpi straziati, molti irriconoscibili, ancora da raccogliere, invece di un requiem o del silenzio, offrì ai giornalisti una versione che sino ad oggi fa ancora testo: quella di un tragico e fatale errore umano. Nel romanzo, il figlio del comandante Meroni, fa il suo commento su quella “verità” non richiesta. Poi, all’ultimo rigo del romanzo chiede a suo padre come andarono davvero le cose in quel terribile ultimo istante. Il segreto dei perché di quanto accadde va cercato partendo dalla risposta”.

Finisci il libro con un “j’accuse” al mondo dell’informazione italiano. Scrivi: “Se si ama, non c’è posto per il rancore e l’odio, e l’Italia non era quella incattivita del nuovo secolo, per colpa anche del fetore di un giornalismo maligno perché non sa essere professionale….” Pensi che a oltre 70 anni dalla tragedia di Superga, ai media italiani non interesserà cercare la verità dopo quello che c’è scritto nel tuo libro?

Finisci il libro con un “j’accuse” al mondo dell’informazione italiano. Scrivi: “Se si ama, non c’è posto per il rancore e l’odio, e l’Italia non era quella incattivita del nuovo secolo, per colpa anche del fetore di un giornalismo maligno perché non sa essere professionale….” Pensi che a oltre 70 anni dalla tragedia di Superga, ai media italiani non interesserà cercare la verità dopo quello che c’è scritto nel tuo libro?

“La voce narrante del romanzo, il figlio del comandante, fa riferimenti concreti a cose apparse in quotidiani e televisione in occasione dei settant’anni di Superga. Che la società italiana si sia incattivita, rispetto a quella di fine anni quaranta e anni cinquanta nella quale il romanzo colloca il figlio del comandante e il suo amico, non lo scopre certo il mio romanzo. I media hanno dato il loro contributo a questa situazione generale, chi può negarlo?

In quanto a cercare la verità sul disastro di Superga, per il giornalismo d’inchiesta del nostro paese si tratterebbe di un’opportunità da cogliere. In un paese dove il Grande Torino è ancora nel cuore di tutti gli sportivi, anche perché quella squadra era di fatto la nazionale di calcio, vi sarebbe certamente riconoscenza verso chi volesse riaprire il caso. Sia chiaro che il romanzo non è centrato sull’incidente di Superga. Nasce per narrare la storia di un bambino di sette anni che perde tragicamente il padre sul lavoro. L’incidente fa parte di quella storia, e non poteva che essere così: i figli vogliono la verità sui padri. E’ un loro dovere cercarla, un loro diritto ottenerla”.

—