Come ogni anno è arrivato il momento di fare un bilancio dei libri letti. Bilancio personalissimo, non mi stancherò di dirlo. A segnare questo 2017 mi pare siano state letture che avevano tutte a che fare in qualche modo con la memoria, o la storia. In fin dei conti anche Lincoln nel Bardo, forse il romanzo americano più intenso che abbia letto, è in parte riconducibile a questa categoria, prendendo spunto da un episodio della biografia di Abraham Lincoln, la morte del figlio Willie, all’età di 11 anni. George Saunders ha plasmato questa materia in maniera sorprendente, producendo un romanzo bellissimo, che coniuga il dato reale, storiografico (brani di lettere, memoriali, testi storici, non è chiaro quanto reali e quanto inventati, ma comunque sia plausibilissimi) ad un’invenzione straordinaria, quella del Bardo, il limbo in cui le anime dei morti sostano in attesa di lasciare definitivamente l’Aldiquà, alcune più a lungo di altre. Poteva essere un mero esercizio di scrittura, una sorta di “facciamolo strano”; invece il libro ha una sua particolare caratura poetica, complessa, crepuscolare, a volte ironica, del tutto convincente.

Come ogni anno è arrivato il momento di fare un bilancio dei libri letti. Bilancio personalissimo, non mi stancherò di dirlo. A segnare questo 2017 mi pare siano state letture che avevano tutte a che fare in qualche modo con la memoria, o la storia. In fin dei conti anche Lincoln nel Bardo, forse il romanzo americano più intenso che abbia letto, è in parte riconducibile a questa categoria, prendendo spunto da un episodio della biografia di Abraham Lincoln, la morte del figlio Willie, all’età di 11 anni. George Saunders ha plasmato questa materia in maniera sorprendente, producendo un romanzo bellissimo, che coniuga il dato reale, storiografico (brani di lettere, memoriali, testi storici, non è chiaro quanto reali e quanto inventati, ma comunque sia plausibilissimi) ad un’invenzione straordinaria, quella del Bardo, il limbo in cui le anime dei morti sostano in attesa di lasciare definitivamente l’Aldiquà, alcune più a lungo di altre. Poteva essere un mero esercizio di scrittura, una sorta di “facciamolo strano”; invece il libro ha una sua particolare caratura poetica, complessa, crepuscolare, a volte ironica, del tutto convincente.

Sempre rimanendo agli autori in lingua inglese, segnalo anche un altro romanzo, questa volta di uno scozzese, La natura dell’amore, in realtà uscito nel 2014 con il titolo I put a spell on you ma tradotto in italiano solo quest’anno. In questa sorta di memoir l’autore percorre vari momenti della sua vita, dall’infanzia “proletaria” in una piccola città fino all’età adulta. Un percorso segnato dai fallimenti amorosi, determinati da una spontanea inclinazione a “tirarsi indietro”, a non cogliere le occasioni. Un’inclinazione che è anche sorta di incantesimo, richiamato dal titolo originale, che a sua volta cita una celebre canzone. Non è un libro perfetto, e nel mescolare temi diversi – ricordi, ma anche ad esempio dissertazioni sulla musica o sul viaggiare – può risultare a volte un po’ disomogeneo. Ma nell’insieme una lettura toccante, che resta dentro.

Venendo agli italiani, di nuovo ritrovo temi legati alla storia e alla memoria. In particolare in due titoli. Il primo è Sangue giusto di Francesca Melandri, che spazia dai giorni nostri alla colonizzazione italiana (leggi fascista) dell’Etiopia, toccando anche tutto ciò che ci sta in mezzo, gli anni del centrosinistra, la fine della Prima Repubblica e quant’altro, e affrontando temi molto attuali: le migrazioni, certo, da un’Africa assai poco amichevole, ma anche, trasversalmente, l’identità (parola pericolosa in un’era in cui c’è chi, in Italia, parla di genocidio culturale a causa dei migranti, e mi riferisco naturalmente ai neofascisti di Casa Pound e co.). L’Italia che esce da questo notevole affresco è quella che ben conosciamo: genericamente opportunista più che mafiosa, molto accomodante con se stessa, e molto propensa alla smemoratezza, se le memorie sono imbarazzanti, come nel caso del fascismo.

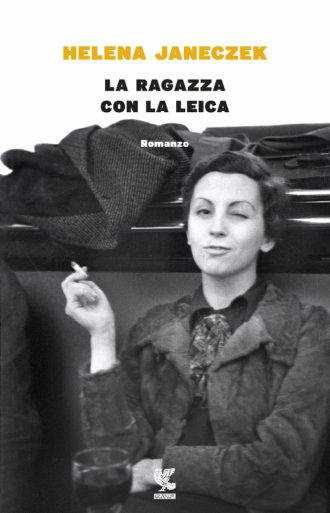

Sempre di storia e memoria tratta l’ultimo lavoro di Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, biografia romanzata di Gerda Taro, pioniera del fotogiornalismo, ebrea tedesca riparata in Francia nei primi anni ’30 dopo l’avvento del nazismo e approdata alla fotografia quasi per caso, morta tragicamente nel 1936 durante la guerra di Spagna, che era andata a raccontare con la sua Leica (dalla parte dei repubblicani). Il romanzo ha due meriti: innanzitutto quello di raccontare una donna eccezionale, la qui fama è stata forse per lungo tempo oscurata da quella del suo compagno, Robert Capa, autore, fino alla sua morte altrettanto tragica, in Vietnam nel 1954,di alcuni dei più memorabili scatti dal fronte della storia del reportage fotografico. Il secondo è quello di affrontare la materia della biografia in maniera non ortodossa: qui non abbiamo a che fare con la classica descrizione, un po’ romanzata, della vita di un personaggio pubblico, dalla nascita alla morte, quanto piuttosto con una vita raccontata in maniera “obliqua” attraverso i ricordi di chi in qualche modo ne è stato attraversato. Più che una biografia di Gerda Taro, insomma, ciò che emerge è il ritratto di un’epoca, tormentata a ed affascinante come poche, ricostruita peraltro a posteriori, da chi le è sopravvissuto. Non una lettura facile, e nemmeno lineare. Ma molto stimolante, e con alcuni insegnamenti importanti anche sull’oggi. Su cosa vuol dire essere rifugiati, ad esempio, al di là di ogni pietismo: la Gerda Taro che conosciamo qui era una donna vitale, ambiziosa, piena di energia e di amori, a volte anche insopportabile. Non certamente – o non solo – una vittima.

Sempre di storia e memoria tratta l’ultimo lavoro di Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, biografia romanzata di Gerda Taro, pioniera del fotogiornalismo, ebrea tedesca riparata in Francia nei primi anni ’30 dopo l’avvento del nazismo e approdata alla fotografia quasi per caso, morta tragicamente nel 1936 durante la guerra di Spagna, che era andata a raccontare con la sua Leica (dalla parte dei repubblicani). Il romanzo ha due meriti: innanzitutto quello di raccontare una donna eccezionale, la qui fama è stata forse per lungo tempo oscurata da quella del suo compagno, Robert Capa, autore, fino alla sua morte altrettanto tragica, in Vietnam nel 1954,di alcuni dei più memorabili scatti dal fronte della storia del reportage fotografico. Il secondo è quello di affrontare la materia della biografia in maniera non ortodossa: qui non abbiamo a che fare con la classica descrizione, un po’ romanzata, della vita di un personaggio pubblico, dalla nascita alla morte, quanto piuttosto con una vita raccontata in maniera “obliqua” attraverso i ricordi di chi in qualche modo ne è stato attraversato. Più che una biografia di Gerda Taro, insomma, ciò che emerge è il ritratto di un’epoca, tormentata a ed affascinante come poche, ricostruita peraltro a posteriori, da chi le è sopravvissuto. Non una lettura facile, e nemmeno lineare. Ma molto stimolante, e con alcuni insegnamenti importanti anche sull’oggi. Su cosa vuol dire essere rifugiati, ad esempio, al di là di ogni pietismo: la Gerda Taro che conosciamo qui era una donna vitale, ambiziosa, piena di energia e di amori, a volte anche insopportabile. Non certamente – o non solo – una vittima.

Come ogni anno, segnalo anche alcune riletture o comunque alcuni libri usciti in passato che potrebbe essere interessante riscoprire durante le vacanze. Ad esempio un Don De Lillo del lontano 1982, quello de I nomi, sorta di giallo che ha per protagonisti alcuni americani espatriati ad Atene, dove De Lillo aveva vissuto a lungo, alle prese con le prime avvisaglie della globalizzazione (il narratore fa l’analista di rischio) e con le conseguenze della rivoluzione iraniana. Pagine e pagine di descrizioni della capitale ateniese, del Peloponneso meno turistico, dell’India, che risulteranno insopportabili per alcuni e affascinanti per altri (per me), e sullo sfondo una setta sinistra, che uccide per oscure ragioni legate alle lingue.

Sul versante italiano, siccome il 2018 cade l’anniversario della fine della Prima guerra mondiale, mi sembra doveroso consigliare la lettura del capolavoro di Emilio Lussu, Un anno sull’altopiano. Si sa che Lussu non fu entusiasta del film che ne trasse Rosi nel 1970, Uomini contro, considerandolo troppo ideologico: ma davvero, leggendo il romanzo si capisce che di un surplus di ideologia non ci fosse proprio bisogno. In questo memoriale c’è già tutto: l’orrore della guerra di trincea, la stupidità assassina dei nostri generali, il carnaio che fu la Prima guerra mondiale. Le migliori testimonianze, in ogni modo, sono in genere quelle che riescono a conservare comunque un certo distacco dalla materia narrata, per quanto terribile sia: vale per il Levi di Se questo è un uomo, e vale per Lussu.

Sul versante italiano, siccome il 2018 cade l’anniversario della fine della Prima guerra mondiale, mi sembra doveroso consigliare la lettura del capolavoro di Emilio Lussu, Un anno sull’altopiano. Si sa che Lussu non fu entusiasta del film che ne trasse Rosi nel 1970, Uomini contro, considerandolo troppo ideologico: ma davvero, leggendo il romanzo si capisce che di un surplus di ideologia non ci fosse proprio bisogno. In questo memoriale c’è già tutto: l’orrore della guerra di trincea, la stupidità assassina dei nostri generali, il carnaio che fu la Prima guerra mondiale. Le migliori testimonianze, in ogni modo, sono in genere quelle che riescono a conservare comunque un certo distacco dalla materia narrata, per quanto terribile sia: vale per il Levi di Se questo è un uomo, e vale per Lussu.

Infine, un ultimo suggerimento sempre in tema di memoria: Ritratto dell’artista da giovane di Dylan Thomas, autore per il quale ho una venerazione, come sa chi segue questa rubrica. Thomas qui si cimenta con la prosa anziché non la poesia, in una serie di racconti sul “diventare adulti”, pervasi qui e là da una magica pietas: per il Galles, per la gente semplice, per il genere umano.

Quest’anno infine non mi va di segnalare vere e proprie delusioni di lettura. Più che altro, mi sono imbattuto in occasioni mancate, soprattutto sul versante della letteratura italiana. A dirla tutta, a parte qualche titolo, il 2017 non mi è parso letterariamente memorabile. Ho sentito un po’ la mancanza di opere di qualità eccelsa come Eccomi di Safran Foer o anche di esordi fulminanti come Le ragazze di Emma Cline, o anche di un “neo-classico” come Le otto montagne di Cognetti. Ma non ho dubbi che molte cose notevoli possano essermi scappate.

L’oggettività è una pretesa dei vanesi, o degli accademici. Quello che restituisco negli articoli che scrivo, pur sforzandomi di essere obiettivo, è solo la mia particolare visione nella mia particella di mondo. State bene, leggete bene, e fate anche altro, che la vita fugge.