I santini imbrattati di sangue al lume di un cero. Gli inchini dei santi patroni ai protettori terreni nel bagliore artificiale dei fuochi delle processioni paesane. Rituali o riti di passaggio obbligato, consumati spesso nel “religioso” silenzio della società civile, a suggellare simbolicamente un legame mai completamente interrotto: quello – da alcuni ritenuto indissolubile – tra mafia e chiesa. Due mondi opposti per definizione, che pure si incontrano e si intrecciano nella storia passata e recente d’Italia. Ma che talvolta si scontrano. Su territori difficili, come avvenne a Brancaccio per padre Pino Puglisi, beatificato due mesi dopo la salita al soglio pontificio di papa Bergoglio, altra figura rivoluzionaria in una Chiesa troppo spesso ambigua nei confronti di un male incompatibile con il messaggio evangelico.

Inconciliabilità di fondo che tuttavia, ancora oggi, richiede prese di posizione esplicite per essere affermata: accade così che a Monreale il vescovo Michele Pennisi si trovi a emettere un decreto che dichiari, nero su bianco, come non possano essere ammessi padrini di battesimo o cresima che “appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete” e “che hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato”. Pronunciazione del marzo scorso, seguita al rientro a Corleone di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capo dei capi che, scontata una condanna di otto anni, era tornato al paese per fare da padrino di battesimo alla nipote, con il permesso del giudice e il beneplacito di don Vincenzo Pizzitola.

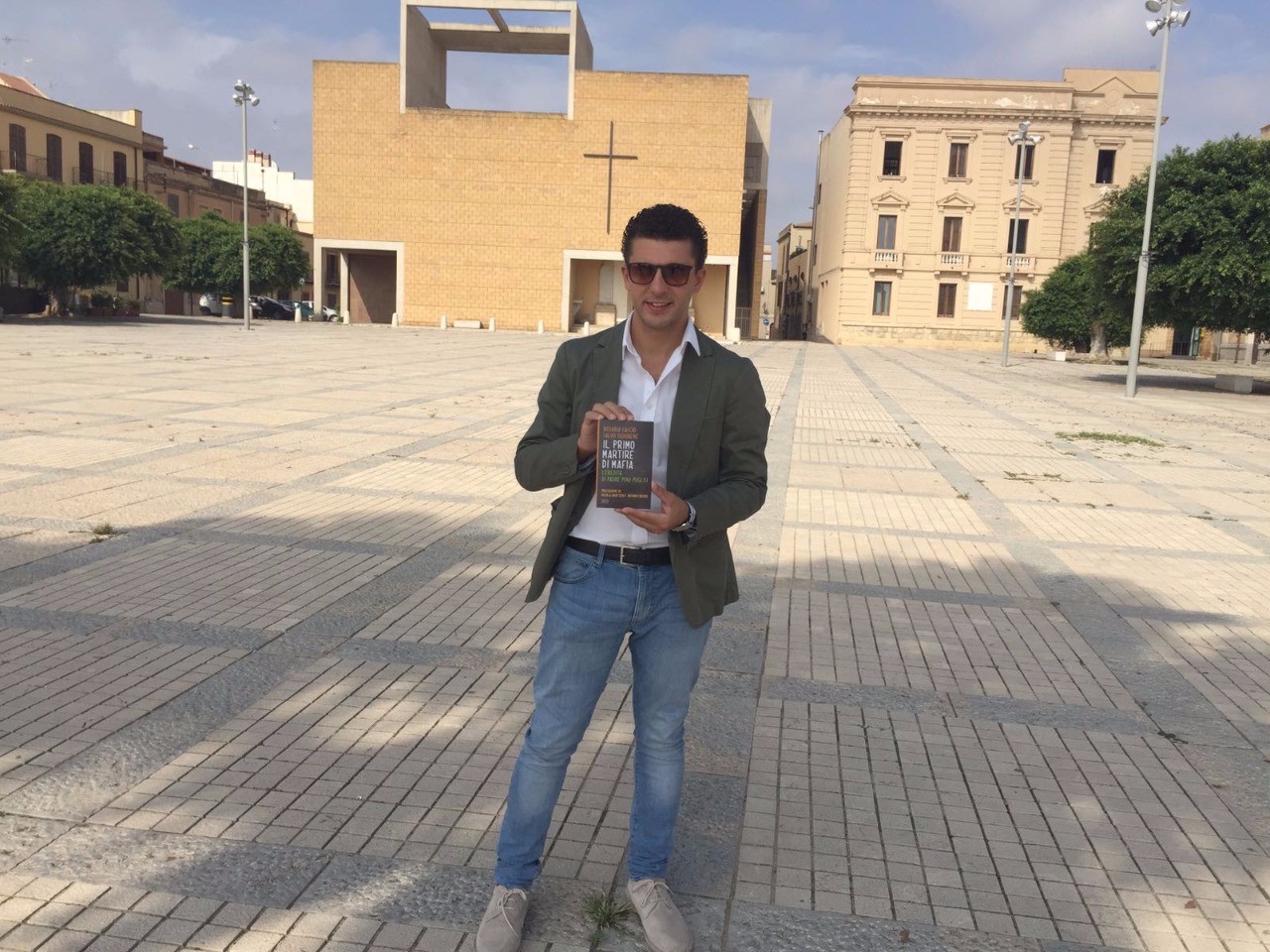

A Salvo Ognibene, giovane avvocato e scrittore menfitano, abbiamo chiesto di ricostruire parte del percorso accidentato di una Chiesa che negli anni ha trovato riscatto in alcuni dei suoi uomini migliori, ma che ha ancora molta strada davanti a sé.

Nelle tue pubblicazioni tratti della “zona grigia” per anni occupata dalla Chiesa, che non sempre ha scelto di schierarsi apertamente contro le mafie, ma che anzi è stata reticente, se non in alcuni casi complice o destinataria di elargizioni da proventi criminali. Come ne descriveresti il percorso?

“Purtroppo, a parte rarissimi episodi di sacerdoti che hanno pagato con la vita il loro impegno, dagli inizi la Chiesa ha scelto di schierarsi dalla parte delle mafie, anziché contrastarle. Una scelta di comodo. Durante lo scoppio dei fasci siciliani, quando il popolo cominciò a ribellarsi alla prepotenza dei campieri di turno, la Chiesa osteggiò i braccianti costretti a lavorare senza dignità alcuna. Lo stesso cardinale Ernesto Ruffini, tra i personaggi più controversi che abbiano operato in Sicilia e che pure fu il primo a inserire la parola “mafia” in un documento ufficiale dopo la strage di Ciaculli, era perfettamente a conoscenza del funzionamento del sistema. Negli anni, è poi avvenuta una sorta di ribellione corale, dalla scomunica dei mafiosi di Papa Wojtyla alla Valle dei Templi di Agrigento sino al più recente discorso di Papa Francesco nella piana di Sibari, in Calabria. Oggi certamente si grida a gran voce l’anticristianità delle mafie, ma è tempo di passare dalle parole ai fatti”.

Tra quei sacerdoti che hanno pagato con la vita c’è padre Puglisi: a 25 anni dal suo assassinio, nel tuo libro Il primo martire di mafia. L’eredità di padre Pino Puglisi, scritto con Rosaria Cascio, racconti i frutti della sua dedizione a un territorio come Brancaccio, dove Cosa Nostra puntava a sostituirsi a uno stato inadempiente. Qual è la forza di una figura tanto ispiratrice nel tempo e anche tanto insidiosa per i mafiosi che ne hanno voluto la morte?

“Puglisi nel suo piccolo riusciva a contrastare Cosa Nostra attraverso gesti semplici, come la gratuità, la povertà. La straordinarietà della sua azione sta nel fatto che lui e la sua Chiesa operavano dentro a un circuito mafioso e riuscivano a convivere con i mafiosi, i quali invece avevano grande difficoltà a interagire con il parroco. Aveva compreso i bisogni del territorio, nel quale si era inserito senza fare la rivoluzione, riuscendo però a fare capire come i diritti non fossero favori. I bambini di Brancaccio, come tutti gli altri bambini, avevano diritto a una scuola, a strutture sanitarie basilari, a un po’ di civiltà insomma. Aveva inoltre adottato un linguaggio dell’anima, che viveva del popolo e delle città in cui esercitava il suo sacerdozio. Negli anni si è detto molto della figura del Beato Puglisi, ma nel nostro libro abbiamo scelto di raccontare il dopo, di seguire il lascito delle sue opere”.

Per molti, l’avvento di Papa Francesco ha inaugurato una “nuova era” di apertura, di voglia di un ritorno a una Chiesa degli ultimi e per gli ultimi. Il pontefice scomunica i mafiosi, ma internamente al mondo ecclesiastico cosa sta succedendo?

“Papa Francesco arriva in un momento di grande debolezza della Chiesa e si fa traghettatore verso una nuova fase, regalando domande e risposte sempre nuove. Si è schierato parlando del grande tabù dell’omosessualità, tiene alta l’attenzione sui migranti e, per fortuna, fa politica. È l’unico a parlare di corruzione, definendolo cancro che – va ricordato – insieme a evasione fiscale, fondi neri ed economia delle mafie, deruba i cittadini italiani di 500 miliardi l’anno. Nel concreto, attraverso le sue nomine, sta dando segnali molto forti, introducendo nella Chiesa gente preparata, che viene dalle periferie, non abituata al potere: il suo sogno è una Chiesa povera per i poveri nella quale, ovviamente, non c’è spazio per le mafie. La vera domanda è: i sacerdoti, ovvero il potere politico della Chiesa, lo seguiranno in questa sua missione?”

Sebbene Bergoglio rappresenti una ventata di aria nuova, tra i giovani bisogna riscontrare una disaffezione nei confronti della Chiesa, per certi versi paragonabile a quella per la politica e i suoi proclami. Qual è, secondo te, la chiave per coinvolgerli in una vera rivoluzione civile?

“Credo che la Chiesa, insieme alla scuola, sia tra le poche istituzioni con vero potere di agire sul territorio, formando anzitutto buoni cittadini. Papa Francesco ha risvegliato l’entusiasmo tra molti giovani, ma è certamente tempo che la Chiesa faccia i conti con il suo fine sociale e con il mondo di oggi: don Tonino Bello, citando San Francesco d’Assisi, diceva che “il cristiano, per definizione, è un autentico rivoluzionario, perché è un amante della verità”. Se la Chiesa riuscisse a conformarsi a questo principio, probabilmente la situazione sarebbe diversa. L’altra grande sfida è quella a cui è chiamata la politica, approvando buone leggi che rendano la legalità e l’onestà più convenienti della criminalità. Dal punto di vista sociale, in Sicilia riscontro sempre più un affrancamento da certe mentalità e il desiderio di molti miei coetanei, con un importante bagaglio di esperienze altrove, di rientrare e contribuire alla crescita del territorio in maniera meritocratica. Un proposito che va incentivato”.

Tu sei testimone di un’altra realtà positiva che si sta sviluppando in Emilia, dove hai contribuito in prima persona alla formazione di dossier di denuncia sulle mafie e dove, sebbene il radicamento della criminalità organizzata sia decennale, si assiste a un risveglio delle coscienze…

Proprio ne Il primo martire di mafia, raccontiamo le buone pratiche del caso Emilia. Fonte di grande ricchezza, produce più del 10 percento del Pil nazionale, ma già 40 anni fa Pippo Fava la definiva “la più grande lavanderia d’Italia”. Nonostante il radicamento delle mafie, dopo i fatti più recenti la politica ha risposto bene, approvando leggi regionali importanti in pochi anni. Le associazioni e gli osservatori sulle mafie sono vivi, proliferano le pubblicazioni sul tema e non vi è stata la chiusura che, pur con le dovute differenze, c’è stata in altre parti d’Italia come la Lombardia o il Piemonte, svegliatesi “all’improvviso” con lo stesso male al loro interno. Nella sua diversità, l’Emilia è una terra reattiva, che continua a resistere, da cui trarre esempio.