In questa puntata abbiamo un irlandese – e un gallese – a New York. Accomunati dalla stessa passione per la scrittura. E per gli alcolici.

Parliamo quindi di due libri, uno appena uscito in Italia, per i tipi della raffinata 66th and 2nd, Un irlandese in America, di Brendan Behan (prima edizione, 1964), l’altro invece del 2003 (ma in questa edizione americana mi è stato regalato solo adesso, e quindi, mi sembra appropriato parlarne, tanto non è invecchiato), Dylan Thomas: a New Life, ovvero la biografia del grande poeta gallese scritta da Andrew Lycett.

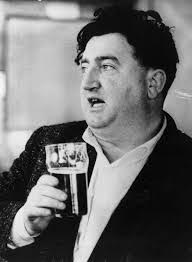

Il libro di Behan è una chicca: sorta di diario impressionistico, racconta dell’arrivo a Manhattan di “un licenzioso, iconoclastico, ex rivoluzionario dell’Ira, tarchiato, sgualcito, arruffato drammaturgo di Dublino”, come scritto nel New York Times il 18 settembre 1960. L’arrivo di Behan, secondo le testimonianze dell’epoca, diede una scossa all’ambiente letterario newyorchese. In Italia, Luciano Bianciardi aveva tradotto nello stesso anno Ragazzo del Bornstal, romanzo autobiografico basato soprattutto sulle esperienze di Behan in un carcere inglese. Non si pensi però di trovare in questo libro pensose (o amare) riflessioni sull’imperialismo britannico e sullo sfruttamento a cui per secoli gli irlandesi sono stati sottoposti dai loro cugini inglesi. Behan aveva uno spirito cosmopolita, intriso di humor. “Non sono un prete ma un peccatore. Non sono uno psichiatra ma un nevrotico. Le mie nevrosi sono gli strumenti essenziali della mia sopravvivenza”. Così l’ex rivoluzionario si descriveva, e così è anche la sua scrittura.

Il libro di Behan è una chicca: sorta di diario impressionistico, racconta dell’arrivo a Manhattan di “un licenzioso, iconoclastico, ex rivoluzionario dell’Ira, tarchiato, sgualcito, arruffato drammaturgo di Dublino”, come scritto nel New York Times il 18 settembre 1960. L’arrivo di Behan, secondo le testimonianze dell’epoca, diede una scossa all’ambiente letterario newyorchese. In Italia, Luciano Bianciardi aveva tradotto nello stesso anno Ragazzo del Bornstal, romanzo autobiografico basato soprattutto sulle esperienze di Behan in un carcere inglese. Non si pensi però di trovare in questo libro pensose (o amare) riflessioni sull’imperialismo britannico e sullo sfruttamento a cui per secoli gli irlandesi sono stati sottoposti dai loro cugini inglesi. Behan aveva uno spirito cosmopolita, intriso di humor. “Non sono un prete ma un peccatore. Non sono uno psichiatra ma un nevrotico. Le mie nevrosi sono gli strumenti essenziali della mia sopravvivenza”. Così l’ex rivoluzionario si descriveva, e così è anche la sua scrittura.

Veloce, caustica, piena di vita. Contiene dichiarazioni d’amore senza riserve per New York, incontri con le celebrità di allora (come Kerouac e Ginsberg, che dichiara di apprezzare), digressioni sull’Irish Coffe, sul Gaelico, o sul folk suonato a Washington Square e dintorni (che invece detesta), battute fulminee come quella scambiata con il direttore del Four Season (“Mi mostrò un quadro di Picasso (…) e mi disse: ‘Allora, questo non dimostra che siamo gente di larghe vedute? Dopotutto Picasso era un comunista’. ‘No’ – dissi io – ‘dimostra soltanto che non sareste capaci di fare questo maledetto quadro come l’ha fatto Picasso!'”).

Le descrizioni della città – molto diversa da quella attuale, non ancora gentrificata, attraversata da tensioni di ogni sorta, ma al tempo stesso elettrizzante – sono sulla medesima falsariga. Prendete questa: “Il Greenwich Village è l’unico vero quartiere latino di tutti i posti che conosco e anche dell’Europa occidentale. Dicono che sia pieno di sesso a pagamento e senza dubbio è un luogo di perversione. La perversione c’è a Londra come a Parigi, a Reykjavik come a East Jesus, Kansas. C’è perversione ovunque ma l’unica cosa eccitante che ho trovato nel Village è stata quando mi hanno offerto della marijuana. Purtroppo, la povera vecchia marijuana ha dovuto vedersela con un paio di bottiglie di Bourbon, quindi non saprei dirvi granché”.

Il libro contiene anche i disegni di Paul Hogarth, che accompagnano molto bene le parole di questo autore – anche drammaturgo e giornalista – scomparso prematuramente nel 1964, a soli quarantuno anni, minato dall’alcol. C’è dunque un doppio filo rosso che lega le due letture che vi propongo questa settimana. Il primo è naturalmente New York. Il secondo è l’alcolismo.

Qualche giorno fa, come vi dicevo, ho ricevuto in regalo la biografia di Dylan Thomas di Andrew Lycett (giornalista e autore di biografie fra gli altri su Gheddafi, Ian Fleming, Kypling), uscita in America per la Overlook Press, e più volte ristampata. Capita di rimanere stupiti dalle coincidenze: esattamente un anno fa ho visitato la casa natale del poeta, a Swansea, nel Galles, trascorrendo lì una serata bellissima in compagnia di un anziano rocker, Deke Leonard, ex-leader dei Man. L’accostamento fra un cantante rock e l’autore di Do not go gentle into that good night (poesia trasportata in musica da diversi artisti, fra cui un altro gallese, newyorchese d’adozione, mister John Cale) è tutt’altro che peregrino: Dylan Thomas è stato la rockstar della poesia, per la sua vita sregolata e piena di demoni (ma anche di angeli), per il grande impatto che ebbero i suoi versi a livello mondiale, per il coraggio dimostrato nello sperimentare nuove strade, all’insegna della contaminazione, con la radio, la televisione, insomma, i nuovi media di allora.

Nei suoi soggiorni a New York, Thomas si comportò secondo il canone dello scrittore maledetto, quello che molti autori avevano già creato a Parigi negli anni ’30, alternando letture pubbliche a libagioni rovinose al White Horse, in Hudson Street, e soggiornando nell’albergo degli artisti per eccellenza, il Chelsea Hotel. Il capitolo finale di questa eccellente biografia, The gates of Hell, racconta minuziosamente gli ultimi giorni – e le ultime ore – del bardo a Manhattan, fino all’entrata in coma (dopo l’assunzione di morfina prescrittagli dal medico per combattere gli effetti dell’abuso di alcol e farlo dormire) nella sua camera del Chelsea, con il successivo ricovero all’ospedale cattolico fra la 11th e la 7th Avenue. Erano le 1.58 antimeridiane del 5 novembre 1953. Il poeta sarebbe morto il 9 novembre, senza mai risvegliarsi.

Ma la vita – e la poesia – di Dylan Thomas contengono naturalmente molto di più dei suoi eccessi. Questo libro è prezioso per capirne la bellezza e insieme l’influenza postuma, in campo letterario ed extraletterario, fino ai giorni nostri. Ma è anche prezioso per ricostruire il percorso, straordinario nella sua normalità, di un ragazzo cresciuto nel Galles, non esattamente “nel cuore dell’azione”, quindi, figlio di un insegnante di lettere inglesi che aveva a sua volta coltivato qualche ambizione letteraria e di una casalinga, le cui radici famigliari affondavano nel mondo rurale (dal quale Thomas trasse tante suggestioni).

Un percorso che ancora oggi continua ad appassionare, e a commuovere.