Purtroppo non si può parlare di Pasolini come si parlerebbe di uno scrittore (o poeta, o regista) qualsiasi, ovvero concentrandosi sulla sua opera e lasciando da parte la mitologia. E questo per tre motivi: perché Pasolini è stato un artista a tutto tondo, che ha esplorato linguaggi diversi e ha ampiamente mescolato opera e vita; perché Pasolini per molti è diventato un mito o una bandiera, a causa della sua morte non meno che della sua vita; infine perché Pasolini, il Pasolini “corsaro”, il Pasolini che criticava gli studenti figli di papà che si scontravano con le forze dell'ordine proletarie a Valle Giulia, che andava in Africa o in India o nello Yemen, insomma il Pasolini “giornalista”, il giornalista personaggio pubblico, le mani con l'attualità se l'è sporcate senza paura né indugio. Il destino di Pasolini, dunque, è quello di altre personalità forti, ingombranti, che si sono esposte e hanno fatto molto parlare di sé anche per ragioni che poco hanno direttamente a che fare con le loro opere.

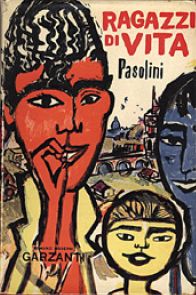

Fatta questa premessa, non mi tiro certo indietro: Pasolini è stato un intellettuale conservatore che ha prodotto opere estremamente radicali, conducendo una vita coraggiosa e “scandalosa”. Nello specifico: credo che il Pasolini scrittore di romanzi non sopravviverà (chi legge Ragazzi di vita, già oggi, se non per curiosità antropologica?); il Pasolini poeta di più (certi versi su Roma sono difficili da dimenticare); il Pasolini documentarista ha prodotto lavori fondamentali e verrà continuamente riscoperto; il Pasolini regista cinematografico infine è ormai un classico e tale è destinato a restare, benché ostico, difficile, per gli stessi motivi per cui è ostico e difficile Andy Warhol (per "difficile" non intendo cerebrale-concettuale, intendo estraneo al canone estetico contemporaneo, che è quello della pubblicità).

Fatta questa premessa, non mi tiro certo indietro: Pasolini è stato un intellettuale conservatore che ha prodotto opere estremamente radicali, conducendo una vita coraggiosa e “scandalosa”. Nello specifico: credo che il Pasolini scrittore di romanzi non sopravviverà (chi legge Ragazzi di vita, già oggi, se non per curiosità antropologica?); il Pasolini poeta di più (certi versi su Roma sono difficili da dimenticare); il Pasolini documentarista ha prodotto lavori fondamentali e verrà continuamente riscoperto; il Pasolini regista cinematografico infine è ormai un classico e tale è destinato a restare, benché ostico, difficile, per gli stessi motivi per cui è ostico e difficile Andy Warhol (per "difficile" non intendo cerebrale-concettuale, intendo estraneo al canone estetico contemporaneo, che è quello della pubblicità).

Ai giorni nostri, però, a fare discutere sembra essere soprattutto il Pasolini intellettuale, nonostante l'uscita di una versione restaurata del suo ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma, che trasporta in epoca fascista gli incubi partoriti dalla penna del marchese De Sade per una riflessione (anzi, un pugno in pancia allo spettatore) attorno al tema del delirio del potere, già così caro al Camus del Caligola.

Sul Pasolini intellettuale il giudizio è cambiato nel tempo. Con la sua critica all'omologazione consumistica, con il suo interesse per il mondo mitico, arcaico, per il sacro, con la sua ammirazione per le culture regionali/tradizionali, per il proletariato “incontaminato”, o che tale doveva rimanere, per il “buon selvaggio” che andava a cercare in Africa, anche se quel mito gli etnologi lo avevano demolito da un pezzo, Pasolini potrebbe essere considerato un precursore del pensiero no-global. Oppure un tradizionalista.

Io propendo per la seconda ipotesi. Credo, come ho già detto, che Pasolini fosse un criptoconservatore, un intellettuale che avversava la modernità. Il che non è necessariamente un male. Lo era “da sinistra”, così come alcuni esponenti della scuola di Francoforte. Ciò vale anche per il suo giudizio sugli aspetti più dirompenti della cultura “dei diritti”, progressista o apertamente libertaria, che prende corpo con il '68, ovvero quelli legati alla coppia, alla sessualità, alla procreazione (e al gender, diremmo oggi). Pasolini, omosessuale dichiarato, artista “maledetto”, scrive cose come “(…) questa libertà del coito, così com’è concepita dalla maggioranza – questa meravigliosa permissività nei suoi riguardi – da chi è voluta, promulgata e tacitamente fatta entrare nelle abitudini? Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo. Esso si è impadronito delle esigenze di libertà diciamo così liberali e progressiste e, facendole sue, le ha vanificate, ha cambiato la loro natura”.

Un giudizio ingegneroso, specie avendo presente qual era l'Italia che Pasolini si era appena lasciato alle spalle (quella del delitto d'onore, delle case chiuse, delle mammane). Eppure, lo ripetiamo – e qui sta indubbiamente la sua grandezza – Pasolini è anche un anticipatore: sia sufficiente confrontarlo con uno dei più grandi scrittori dei giorni nostri, lo Houellebecq de Le particelle elementari, a sua volta un demolitore del libertarismo degli anni 60 (anche se il suo alter ego, il personaggio che sempre ritorna in ogni opera, è un triste erotomane).

Un giudizio ingegneroso, specie avendo presente qual era l'Italia che Pasolini si era appena lasciato alle spalle (quella del delitto d'onore, delle case chiuse, delle mammane). Eppure, lo ripetiamo – e qui sta indubbiamente la sua grandezza – Pasolini è anche un anticipatore: sia sufficiente confrontarlo con uno dei più grandi scrittori dei giorni nostri, lo Houellebecq de Le particelle elementari, a sua volta un demolitore del libertarismo degli anni 60 (anche se il suo alter ego, il personaggio che sempre ritorna in ogni opera, è un triste erotomane).

Il dato ancora più interessante, fra i tanti che potremmo affastellare qui, riguarda però il linguaggio artistico di Pasolini, che è tutto fuorché nostalgico, e tutto fuorché a portata del suo amato sottoproletariato, che presto si sarebbe gettato anima e còre fra le braccia di Mediaset. Il Pasolini artista, soprattutto il Pasolini di cinema, è uno che non fa sconti. Abrasivo, anticinematografico, sperimentale. E questa è l'altra faccia, quella decisamente più contraddittoria, ma anche più affascinante, di un uomo che Marcello Veneziani (uno fra i tanti) ha definito “di Destra”, per il suo “amore disperato del passato e della tradizione”.

E visto che siamo arrivati, un po' disordinatamente, fin qui, facciamo un altro nome: Giovanni Lindo Ferretti. Artisticamente meno importante di Pasolini, certo, il fondatore dei CCCP, è tuttavia esemplificativo di una medesima attitudine alla critica dell'esistente che, partendo da posizioni radicali, approda ad un tornare indietro fino “al punto in cui il mondo si rinnova”, che sembra poi l'abdicazione definitiva ad ogni tentazione storicista propria del marxismo. Canta il Lindo Ferretti: “È stato un tempo il mondo giovane e forte, odorante di sangue fertile…”. Un canto cupo, sinistro, come certe opere di Pasolini. Un canto, ebbene sì, limpidamente di Destra.

Pasolini oggi andrebbe a braccetto con la Meloni, come fa il punkettone italiano per eccellenza? Spero di no. Ma forse anche lui guarderebbe con timore – ad esempio – ad una emigrazione che mina alle fondamenta le culture locali/tradizionali, gettandole senza pietà nel crogiolo della globalizzazione.

Chiudo così: se dovessi pensare ad un testo limpidamente antipasoliniano, oggi, penserei all'ultimo romanzo di Goffredo Parise (pubblicato postumo), L'odore del sangue. Un romanzo assai lucido nel descrivere, attraverso una storia di sadomasochismo, l'infatuazione di certa borghesia, colta, emancipata, per il sottoproletariato (guarda caso, romano). Un'infatuazione foriera di conseguenze tragiche.