Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”.

Erano le 19.42 dell’8 settembre, 1943. Ai microfoni dell’EIAR il maresciallo Pietro Badoglio annunciò con queste parole la resa dell’Italia alle forze angloamericane alleate con cui la nazione era in guerra ormai da quattro anni. Una data storica che verrà ricordata come il momento in cui il popolo italiano iniziò il processo di liberazione dal giogo nazifascista, il grande giorno della diserzione di massa, l’inizio del movimento partigiano della resistenza italiana. Di fatto fu un giorno di drammatica confusione, in cui le truppe italiane si trovarono impreparate, senza ordini né piani, in cui la gioia di chi pensava che la resa si sarebbe tradotta nella fine della guerra si scontrò ben presto con la cruenta reazione delle forze armate tedesche.

Sulle tracce di un’amicizia

Trieste, 1942. La Corazzata Roma appena entrata in servizio

Nel porto di La Spezia, mentre l’equipaggio si preparava a partire per affrontare gli Alleati al largo della costa di Salerno, la notizia dell’armistizio raggiunse la Corazzata Roma: 240,7 metri, oltre 40.000 tonnellate d’acciaio, cannoni, mitragliere e mezzi aerei, orgoglio della Regia Marina. Alla Roma, insieme ad altre navi militari, fu ordinato di raggiungere l’isola della Maddalena, come concordato con gli Alleati dopo lunghe trattative. “Nessuno ci ha capito niente. E cosa hanno fatto? In un modo tutto italiano, hanno festeggiato la fine della guerra. Non importava che la guerra fosse stata dichiarata perduta, l’importante era che fosse finita. Fecero una baldoria colossale. Quando si sono calmati gli animi, tutto l’equipaggio si è trasferito a prua, hanno messo un tendone e hanno proiettato la Bisbetica domata per intrattenere un po’ l’equipaggio. Poi al mattino presto, dopo le 2.00 la nave partì, in segreto. Durante la navigazione nessuno capiva e nessuno sapeva dove stavano andando”. La Corazzata Roma non raggiunse mai l’isola sarda: fu attaccata e affondata dai bombardieri tedeschi decollati da Istres, vicino Marsiglia.

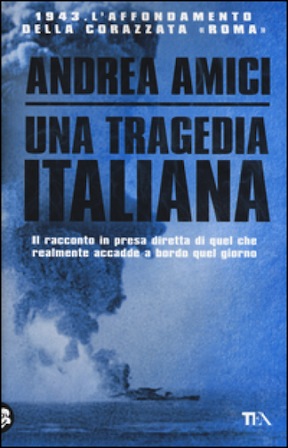

Andrea Amici, autore di Una tragedia italiana

A raccontarci questa storia è Andrea Amici, autore di Una tragedia italiana (TEA, 2014), un libro che non è un libro storico, ma racconta una pagina di storia attraverso la testimonianza diretta di una coppia di amici che erano su quella nave quell’8 settembre.

A raccontarci questa storia è Andrea Amici, autore di Una tragedia italiana (TEA, 2014), un libro che non è un libro storico, ma racconta una pagina di storia attraverso la testimonianza diretta di una coppia di amici che erano su quella nave quell’8 settembre.

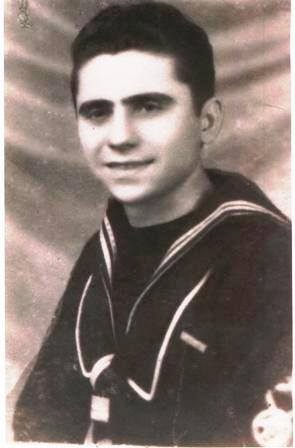

“È la storia di due amici di Sanremo che si ritrovano insieme, senza saperlo, nell’agosto del 1943 su questa nave, la più grande della marina italiana”. I due sanremesi erano Giovanni e Italo e, di quest’ultimo, Andrea Amici è il nipote.

Fu proprio da suo nonno che l’autore, che è anche sommozzatore ed elisoccorritore operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è stato tra i primi soccorritori arrivati sulla Costa Concordia, sentì per la prima volta raccontare della Roma, ma Italo non era andato nei dettagli: il dolore era troppo. Quel pomeriggio del 9 settembre la corazzata su cui Giovanni e Italo erano imbarcati fu colpita da due bombe radioguidate, le prime mai utilizzate nella storia; la nave esplose, si spezzò, colò a picco; tutto avvenne in 20 minuti e dei 2.021 uomini a bordo, 1.393 morirono bruciati o colpiti dall’esplosione.

Italo Pizzo, nonno di Andrea Amici, autore di “Una tragedia italiana”

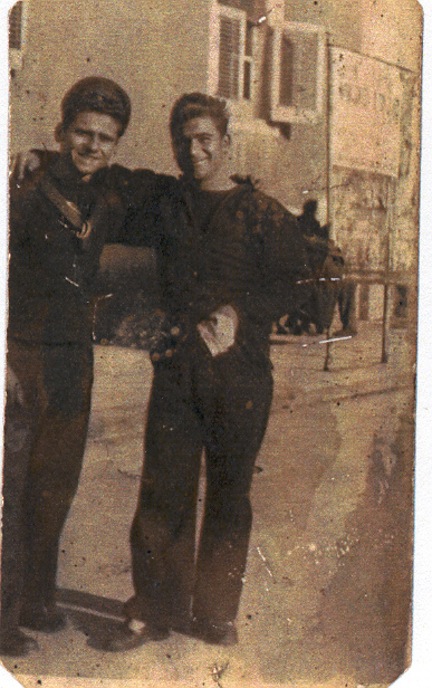

Giovanni Vittani

“Sapevo che mio nonno era stato su quella nave, mi aveva raccontato alcuni passaggi, ma non avevo compreso. Poi nel novembre del 1998 si ammalò improvvisamente. Un pomeriggio si addormentò sul divano. Era febbraio, c’era una mareggiata, un cielo plumbeo, e io ero rimasto lì con lui, a luci spente. Si svegliò e cominciò a raccontare al presente. Aveva schiacciato il play di un ricordo, di un nastro che aveva dentro di sé. E mi raccontò una scena avvenuta subito dopo il naufragio: un ragazzo era su un relitto in mare, mio nonno ci si era aggrappato per salire sul relitto e questo ragazzo gli era caduto addosso, era sventrato in due, e gli era caduto addosso con le budella di fuori. Cadendo aveva urlato. E quell’urlo e quel ragazzo lo avevano accompagnato per tutta la vita. Quel pomeriggio di febbraio mio nonno aveva sognato quell’urlo e mi disse: ‘Sto sognando di nuovo l’urlo. Cosa vuol dire?’. Poi si è riaddormentato e non si è più svegliato, cinque giorni dopo è mancato. Io ho capito che era un testamento morale. Allora appena è mancato, ho raccolto subito il suo diarietto in cui c’era la sua storia, ma scritta in maniera molto semplice, molto sintetica, e delle fotografie. Ma non avevo ancora capito. Allora sono andato a trovare il suo amico Giovanni e gli ho chiesto di raccontarmi un po’ la sua storia”.

Sveglia, ai posti di manovra!

Quelli che come Italo e Giovanni si salvarono dal bombardamento e, grazie ai soccorsi delle altre navi della flotta, poterono ricostruirsi una vita e raccontare quello che era successo sulla Roma, hanno contributo, con la propria esperienza, a scrivere il libro di Amici, una sorta di affresco collettivo fatto di traiettorie che si intersecano lungo 70 anni di storia italiana.

Dante Bartoli, uno dei sopravvissuti all’attacco della Corazzata Roma

Oggi di loro ne restano appena una decina. Tra questi Dante Bartoli, classe 1923, che sulla Roma si era imbarcato, subito dopo aver fatto il corso a La Spezia, il 15 marzo del ’41, a Trieste, come elettricista, 6° reparto, destinato alla torre 3 medio calibro di poppa. Bartoli, che dopo la guerra fece servizio a New York e tra le sue tante esperienze conta l’incoronazione della regina Elisabetta, vive oggi in una casa isolata nella campagna della Lunigiana e, in un registrazione raccolta per questo articolo dalla nipote Raffaella, ricorda: “Noi siamo sempre stati tranquilli, sembrava che dovevamo andare laggiù a Salerno a combattere contro gli americani. Senonché una sera, l’8 settembre, perché davano sempre alla sera sui microfoni della nave il giornale radio, si è saputo di questo assestamento del regno italiano con gli americani e gli inglesi. Allora il comandante, verso le 20.30 o le 21, ha parlato ai microfoni, ha detto: ‘State tranquilli, state calmi, non succede niente, sarà qualcosa di politico, poi vedremo gli ordini che arriveranno’”.

Il più amaro degli ordini

Il comandate in questione era Adone Del Cima e fu lui ad annunciare all’equipaggio le decisioni che venivano dall’alto. Ma imbarcato sulla stessa nave c’era anche il comandante delle Forze Navali da Battaglia (FF.NN.BB), Carlo Bergamini, ammiraglio amato e stimato dai suoi uomini, che aveva prestato sevizio già nella Prima guerra mondiale. Il figlio Pierpaolo all’epoca dei fatti aveva 23 anni: oggi si definisce “un giovanotto che sopporta abbastanza brillantemente le sue 95 primavere”. Il comandante Pierpaolo Bergamini ha seguito le orme del padre e ha dedicato una parte importante della propria vita a ricostruire gli eventi di quel giorno e raccolto il suo lavoro in un libro edito dalla Rivista Marittima. “Mio padre, Carlo Bergamini, all’epoca ricopriva il grado di Ammiraglio d’Armata e Comandante in Capo delle Forze Navali da Battaglia. Era di fatto il Comandante della Flotta Italiana – spiega Pierpaolo Bergamini in una dettagliatissima lettera inoltratami via e-mail dai suoi figli – Il mattino del giorno 8 settembre 1943 aveva trasferito l’intero comando dalla nave da battaglia Italia (già Littorio) alla corazzata Roma in quanto la Plancia Ammiraglio e le Artiglierie di tale nave furono considerate più idonee. Era quindi sulla corazzata Roma che issava le sue insegne e da tale nave venivano impartiti gli ordini per il resto della flotta. Era entrato nella Regia Marina dopo aver terminato gli studi classici. La carriera era stata densa di successi umani e professionali. Mio padre è affondato con la sua nave e con la maggior parte dei suoi marinai. Il suo corpo non è stato mai ritrovato”.

La Spezia, 5 aprile 1943, a bordo della R.N.b. Littorio. L’Ammiraglio di Squadra Carlo Bergamini M.O.V.M. il giorno della nomina a comandante in capo delle Forze Navali da Battaglia.

Ricorda con precisione quel giorno: “Ero Allievo della 3ª classe della Regia Accademia Navale che, attenendosi alle clausole armistiziali, si trasferì a Brindisi. Comandante della Regia Accademia Navale era l’Ammiraglio di Squadra Bacci di Capaci. Il 9 settembre 1943 seppi, dal giornale radio, che le FF.NN.BB. erano in navigazione per obbedire al ‘più amaro degli ordini’ (frase detta da mio padre ai suoi ammiragli e comandanti nella riunione tenutasi alle ore 22 dell’8 settembre 1943 sulla corazzata Vittorio Veneto. Tale riunione era stata indetta da mio padre per convincere i suoi ammiragli e comandanti della necessità di obbedire, per il bene della Patria, alle clausole armistiziali). Seppi inoltre, sempre dal giornale radio, dell’affondamento della Roma e del numero dei caduti, ma non sapevo che mio padre fosse sulla Roma (pensavo fosse ancora sull’Italia, ma, come detto prima, egli aveva trasferito il Comando della Flotta il giorno 8 settembre sulla Roma). Alle ore 16 del 12 settembre 1943 l’Ammiraglio Bacci di Capaci, dato che le FF.NN.BB. erano arrivate a Malta agli ordini dell’Ammiraglio Oliva e non di mio Padre, si recò dall’Ammiraglio de Courten, per avere i dovuti chiarimenti in merito. L’Ammiraglio de Courten gli chiarì la situazione comunicandogli anche la morte di mio padre in combattimento. L’Ammiraglio Bacci di Capaci rientrò subito in Accademia, mi strinse in un forte e caloroso abbraccio e, fortemente commosso, mi comunicò l’eroica scomparsa in mare di mio padre insieme a tanti dei suoi marinai”.

Il Comandante Pierpaolo Bergamini seduto in mezzo ai superstiti Gustavo Bellazzini e Ovilio Frassineti. Roma, 9 settembre 2012

Tanto è stato detto e scritto sulle scelte che portarono ai tragici fatti di quel giorno, e lo stesso Bergamini figlio si interroga ancora: “Per comprendere il suo comportamento in quei giorni è necessario premettere che egli apprese solo alle 18.30 dell’8 settembre 1943 la generica notizia della firma di un armistizio. Per di più apprese tale notizia ascoltando Radio Algeri [il primo annuncio dell’armistizio fu dato, poco più di un’ora prima di quello di Badoglio, su Radio Algeri dal generale statunitense Dwight Einsenhower, nda] senza aver ricevuto notizie né disposizioni ufficiali da parte delle Autorità Politiche e Militari. Questo a sottolineare la tragica confusione dei vertici italiani in quel periodo. Come era naturale rimase profondamente colpito dalla notizia e dalle modalità con cui ne era venuto a conoscenza. Posso immaginare il suo grave turbamento. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, io stesso faccio fatica a comprendere fino in fondo il comportamento degli alti comandi, anche perché in una riunione a Roma che mio padre aveva avuto con le massime autorità civili e militari il pomeriggio del 7 settembre, non si era fatto cenno a tale evenienza; al contrario si era discusso della preparazione morale e materiale della flotta che avrebbe dovuto salpare la notte dell’8 settembre per dirigersi verso il basso Tirreno (Golfo di Salerno) al fine di contrastare, nell”ultima battaglia’, le operazioni di sbarco degli angloamericani. Poco dopo aver appreso tale notizia, l’ammiraglio Bergamini ebbe una ‘vivace’ conversazione telefonica con l’ammiraglio Raffaele de Courten (Capo di Stato Maggiore della Regia Marina). In questa circostanza mio padre ebbe l’assicurazione che la decisione di firmare l’armistizio era stata presa per il bene supremo della Patria e che il medesimo armistizio prevedeva alcuni punti fondamentali a salvaguardia dell’onore della flotta: che le Unità italiane sarebbero state trasferite in zone controllate dagli Alleati, ma avrebbero continuato ad issare la bandiera Italiana e sarebbero state mantenute sotto il comando di ufficiali italiani. Accettò quindi di obbedire ‘al più amaro degli ordini’. L’ammiraglio de Courten gli ordinò di recarsi a La Maddalena ove gli avrebbe fatto trovare il testo esatto delle clausole armistiziali, dei documenti connessi e le istruzioni per gli ulteriori movimenti”.

Un’esplosione bestiale

Acque dell’Asinara (Sardegna). Il momento dell’impatto della seconda bomba tedesca. Immagina scattata dal bombardiere tedesco che sgancio╠Ç l’ordigno

Bisognava obbedire agli ordini, la Roma doveva partire. Dante Bartoli ricorda che nelle prime ore del 9 settembre l’equipaggio venne svegliato: “Ci fu la sveglia generale e tutti andammo ai posti di manovra. […] Siamo usciti fuori, siamo andati in rada, proprio all’uscita del porto di La Spezia. […] Noi si pensava che si sarebbe andati a questo famoso sbarco di Salerno. E invece dopo quest’armistizio, la mattina si uscì fuori. In mare, in navigazione, abbiamo poi saputo che si doveva andare alla Maddalena, in Sardegna. Però sembrava che i tedeschi avessero già occupato. E infatti quando siamo arrivati a una certa altezza abbiamo dovuto fare dietrofront. L’attacco è arrivato verso le tre. Venne questo attacco. Eravamo ognuno al suo posto di navigazione di guerra. Dopo un allarme aereo che diedero dal comando, venne la prima esplosione. Fu un’esplosione bestiale, la bomba era caduta a poppa ed era andata a finire nelle caldaie. La seconda è venuta più a prora e allora hanno dato ordine di andare tutti in coperta a poppa e di portare anche i feriti. Per uscire dal boccaporto del ponte corazzato, che era 38 centimetri di spessore e 36 di larghezza, tutto d’acciaio, siamo passati in due, io e uno di Ventimiglia. E siamo sbucati fuori e lì sul ponte tutti scappavano e quando ci siamo trovati a poppa ho trovato subito un amico, Saracchi. Era un ragazzo in gamba davvero, era un fenomeno. [Bartoli racconta un precedente episodio di eroismo in cui questo Armando Saracchi si era gettato in mare con tanto di cappotto per salvare un compagno, nda] Questo ragazzo, questo Saracchi, era bestiale, era un ragazzo che era da ammirare. Lui era fatto così. E infatti lo trovo a poppa e dice: ‘Dante dove ce l’hai il salvagente?’. Dico: ‘Non ce l’ho, sarà rimasto giù, non lo so’. E allora lui è andato subito via ed è tornato con un salvagente: ‘Mettitelo subito’. E siamo rimasti lì e iniziò a venire qualche ferito, più o meno grave, anche ufficiali feriti, dalla plancia: in plancia se ne sono salvati uno o due perché è esploso tutto. Uno che era sulle torri, perché sulle torri c’erano le mitragliere, è esploso via con la torre e si è ritrovato in mare e si è graffiato appena appena un ginocchio ed è tornato su [Si chiamava Salvatore Sorrentino ed è scomparso una decina di anni fa, mi spiegherà poi Andrea Amici, nda]. Poi quando siamo andati tutti a mare, la prora era ormai per conto suo e la poppa si stava inabissando. E sono iniziate a venire le navi di soccorso. In mare saremo stati un’oretta”.

Solidarietà in mare

Molti riuscirono a salvarsi grazie all’aiuto dei compagni, come Italo, il nonno di Andrea, aiutato proprio dal suo amico Giovanni che, racconta Amici, “fu tra quelli che si attardarono ad abbandonare la nave, per aprire un portello corazzato della torre di grosso calibro numero 3, dal quale uscì il suo amico Italo, insieme a un gruppo di marinai”.

Tullio Ertreo, imbarcato sulla Roma come servente dei cannoni da 381 millimetri della torre poppiera

Le storie sono tante, tutte piene di una drammatica umanità. “Al momento dell’azione mio padre si trovava al suo posto di combattimento all’interno della torre – racconta il Contrammiraglio Maurizio Ertreo, figlio di Tullio, imbarcato sulla Roma come servente dei cannoni da 381 millimetri della torre poppiera – Riuscì a salvarsi nonostante il blocco dei portelloni di uscita d’emergenza della torre, che erano inutilizzabili a causa del blackout causato dall’esplosione a prora. Uscì con molta fortuna da un’apertura del telemetro della torre, insieme agli altri occupanti del locale. Una volta all’aperto si accorsero che la nave era ormai molto inclinata (di lì a poco si sarebbe capovolta spezzandosi in due) e l’acqua arrivata a lambire il trincarino dritto (il bordo di destra del ponte di coperta). Gli fu ordinato di togliersi gli indumenti inutili e tutti si tuffarono in mare all’ordine di Abbandono Nave”.

G.M. Marcello Vacca Torelli

Roberta Vacca Torelli è la figlia dell’Ammiraglio di Divisione Marcello Vacca Torelli, anche lui imbarcato sulla Roma come Guardiamarina, all’età di 23 anni. Fin da piccola ha seguito il padre in giro tra le tante sedi di servizio per il mondo, tra cui San Francisco. Dell’affondamento della Roma ha sentito parlare poco dal padre che, dice, “non ha mai parlato in mia presenza della sua vicenda forse per preservare le mie sorelle e me da una storia tragica”. Ma è riuscita a ricostruire i fatti di quel 9 settembre: “[Mio padre] Si trovava su una torretta DT dei 90 mm insieme a un suo compagno di corso e amico fraterno, Michele Scotto (sopravvissuto ma con gravi conseguenze fisiche), quando la seconda bomba ha perforato lo scafo della Corazzata. L’esplosione lo ha scaraventato a diversi metri da dove si trovava. Ferito e con la pelle bruciata si è buttato a mare portandosi dietro il compagno di corso che era gravemente ferito. Con il salvagente in mare ha perso i sensi per le ustioni che ricoprivano il corpo ed è stato salvato dal cacciatorpediniere Carabiniere, anche se su questo non ho certezza”.

Ci fu chi tornò dentro la nave per salvare i compagni e si salvò per miracolo, mi racconta Andrea Amici, ma per tanti, nonostante i numerosi atti di solidarietà ed eroismo, non ci fu niente da fare. Alcune navi della flotta arrivarono a soccorrere gli uomini rimasti in mare, tra i tanti cadaveri. In mancanza di ordine e nella confusione più totale, le navi vagarono nel Mediterraneo per ore. “Poi decidono di riparare alle Baleari – racconta Andrea Amici – Tre navi vanno a Maiorca, con circa 100 naufraghi, quattro arrivano a Minorca. Sbarcano la mattina del 10 settembre con 500 uomini della Roma. In tutto arrivano sull’isola poco più di 1.500 marinai italiani. L’isola era appena uscita dalla Guerra civile spagnola, era un’isola molto pacifica, di povera gente. Quella mattina la gente di lì inizia a sentire una puzza di carne bruciata terribile, e non capiscono da dove arriva. Fu un caos generale perché si aggiunsero problemi per tutti, fame compresa”.

Margherita aspettava

Gerardo Lamberti, una delle vittime dell’attacco alla Roma

Margherita Fantecchi con la figlia Maria Teresa Lamberti a guerra finita

Intanto in Italia, della Roma non si sapeva niente. “Si sapeva che erano state colpite delle navi italiane, poi si è saputo che era la Roma, ma non si sapeva se c’erano sopravvissuti” spiega Amici. In attesa di notizie c’erano tante donne, tra loro c’era la giovane Margherita Fantecchi che aspettava una bimba, Maria Teresa, e notizie del marito Gerardo Lamberti, imbarcato sulla Roma, alla sua prima missione. La contatto via Skype grazie all’interessamento della figlia di Maria Teresa, Grace Deagazio, italoamericana nata a New York e oggi tornata a vivere in Liguria.

La tragedia della Corazzata Roma segnò in maniera irreversibile la vita di Margherita: “Ho perduto casa e marito nello stesso tempo. Ho dormito in terra nella galleria di Riomaggiore per un anno. Mia figlia è nata lì, il 16 di novembre del 1943. Mio marito era sulla corazzata e io seguivo la flotta perché lui mi chiamava. Mi disse: ‘Guarda che tale giorno passiamo davanti a Riomaggiore e io sono sul ponte e ti saluto’. L’ultimo saluto che mi ha fatto, io ero a Riomaggiore e lui era in plancia”. Negli stessi giorni i bombardamenti distrussero la casa di famiglia e lei e i suoi nove fratelli furono costretti a disperdersi: “Ero a Riomaggiore quando arrivò la notizia dell’affondamento e sentita la notizia son caduta in terra, ero incinta. Non avevo più marito, né casa, né soldi. Ho poi dovuto aspettare sette anni perché riconoscessero la morte di mio marito. Nemmeno la morte: disperso in mare!”.

Margherita Fantecchi oggi

Per Margherita iniziò un’epopea, la vita nei campi profughi a Bagnoli e poi, nel 1950, un lungo viaggio che la portò fino in America dove Margherita divenne sarta per una boutique di lusso dove si vestiva, tra le altre, la madre del presidente Kennedy. “Nel campo di Bagnoli conobbi la famiglia di un medico irlandese che mi aiutò ad emigrare”, ma prima la tennero sette mesi ferma per via di una macchia ad un polmone. La nipote Grace mi racconta di aver trovato il nome della nonna negli archivi di Ellis Island: “E sono convinta che ce ne siano altri di italoamericani la cui storia è in qualche modo collegata a quella della Corazzata Roma, perché furono tantissime le famiglie italiane distrutte da quella tragedia, e magari altre donne emigrarono come fece mia nonna”.

La vita a Minorca

Mahon, imbarcadero dell’Isla del Rey, anni’40. Le Suore della Carit├á e il personale medico dell’ospedale, in procinto di sbarcare da una barca a remi di servizio, l’unico collegamento possibile con la terraferma

Mahon, estate 1944. Gli equipaggi delle navi Attilio Regolo, Carabiniere, Fucliere e Mitragliere in tenuta sportiva per un torneo di calcio

Chi era stato più fortunato di Gerardo Lamberti, a Minorca, un po’ alla volta, cominciava a ricostruirsi una normalità: Italo si ricongiunse con Giovanni, l’amico che lo aveva salvato durante il naufragio, che era stato poi soccorso da un’altra nave e di cui non aveva avuto notizia da quella notte. La popolazione locale iniziava a fraternizzare con i marinai italiani, le suore del locale ospedale curavano i feriti. “Verso Natale – racconta Andrea Amici che per il suo libro ha raccolto e conserva centinaia di documenti, fotografie e lettere – arrivano a Sanremo le notizie della sopravvivenza di mio nonno e dei suoi tre amici sanremesi che erano con lui sulla Roma: tutti e quattro sopravvissuti. Ad un certo punto a tutti fu offerta la possibilità di rientrare in Italia o di restare in Spagna, ma molti di loro dissero: ‘No, ma perché dobbiamo rientrare ed essere al soldo dei tedeschi che sono quelli che ci hanno bombardati?’ Meno di venti hanno scelto di rientrare”.

Taranto, settembre 1945, Italo Pizzo e Giovanni Vittani

ÔÇïDa Minorca i marinai italiani vennero trasferiti a Caldes de Malavella, a nord-est di Barcellona. “E lì nasce un nuovo circuito di amicizie con la popolazione, incontri, amori, figli – racconta ancora Amici – iniziano a parlare tutti lo spagnolo. Quando poi fu il momento di rientrare in Italia alcuni sono scappati”. Italo non scappò, tornò a Sanremo insieme a Giovanni con cui conservò un’amicizia fraterna fino alla morte. Il libro di Amici racconta l’avventuroso viaggio di ritorno dei due attraverso la Spagna e poi a Taranto dove, mentre gli Alleati cercavano di respingere i tedeschi verso il Nord, rimasero per quasi un anno. Poi l’arrivo a Genova, l’incontro con un personaggio dal sapore evangelico e finalmente il ritorno a Sanremo.

Legami indissolubili

Come Andrea Amici, molti dei discendenti degli uomini che erano su quella nave, sentono una forte connessione con quella storia, vuoi perché se i loro padri o nonni non fossero sopravvissuti loro non sarebbero al mondo, vuoi perché di chi sulla Roma è morto hanno sentito per tutta la vita l’assenza.

“Sento un legame molto profondo con quella vicenda – dice Maurizio Ertreo – e, ovviamente, indissolubile. Non appena ho assunto il mio attuale incarico di Comandante dell’Accademia Navale di Livorno ho fatto sostituire il quadro che sta dietro la mia scrivania. Adesso c’è il ritratto dell’Ammiraglio Bergamini, caduto sul Roma”.

Il Comandante Arturo Catalano Gonzaga di Cirella, imbarcato sulla Roma il 27 febbraio ’43

Molti dei sopravvissuti non parlavano volentieri di quella vicenda, è così per i discendenti si è alimentato il mito di una storia cui molti di loro devono la vita. Il Comandante Arturo Catalano Gonzaga di Cirella si era imbarcato sulla Roma il 27 febbraio del ’43, appena uscito dall’Accademia Navale di Livorno, col grado di Guardiamarina, ufficiale addetto al dettaglio con posto di combattimento come Direttore del Tiro Autonomo (DTA) della torre 4 di medio calibro. Con lui erano imbarcati 14 dei suoi compagni di corso: ne morirono 8.

L’Asinara, 9 settembre 1993. Foto di gruppo dei reduci della R.N.Roma, nel giorno del 50┬░ anniversario

“Mio padre non ha mai voluto parlare della tragedia del Roma – racconta oggi il figlio Vittorio – Ma l’incontro promosso dal settimanale Gente fra alcuni superstiti e i due piloti tedeschi che sganciarono uno dei due ordigni che affondarono la nave, avvenuto a Roma nel 1992, lo indusse a scrivere un libro (Per l’onore dei Savoia – Mursia) dove volle ripercorrere la sua storia sul Roma. È sempre rimasto molto legato alla Marina ed ai suoi compagni di corso, in particolare quelli che furono imbarcati sul Roma. Molti di loro ho avuto la fortuna di conoscerli, e dopo la sua morte, ho partecipato io, in sua rappresentanza, alle annuali cene di corso. Ora purtroppo questa generazione è scomparsa: mi rimane il ricordo di persone allegre, unite da un fortissimo legame e da ricordi che molti di loro hanno voluto cancellare”.

Ritorno a Minorca

Per tenere viva questa memoria e il legame che quella vicenda ha creato tra migliaia di vite, è nata l’Associazione Regia Nave Roma che, tra le tante attività di ricerca e documentazione, promuove ogni anno un pellegrinaggio a Minorca, a inizio settembre. “Sono tre anni che il 9 settembre sono a Minorca – racconta Roberta Vacca Torelli – ricordando lui [mio padre], che è scomparso nel 2005, e i marinai di questa tragica vicenda. Solo negli ultimi anni è cresciuto il desiderio di sapere tutto di questa vicenda, tanto ha fatto con il suo libro Andrea Amici, con il quale si è instaurata un’amicizia fraterna. A casa dei miei genitori ho ritrovato poi appunti, fotografie, e articoli su questa vicenda che custodisco gelosamente. Ogni tanto rileggo qualcosa e rivedo le vecchie foto […]. Non racconto volentieri questa storia agli amici, sono quasi certa che non comprenderebbero il significato del sacrificio di quei 2.000 uomini (e non mi riferisco solo a loro). Lo tengo per me, rispettando quello che avrebbe voluto mio padre”.

Minorca (Spagna). In primo piano l’Isal del Rey, sede del vecchio ospedale in cui sorge il Museo dedicato alla Nave Roma

A Minorca c’è ora anche un museo dedicato alla vicenda della Corazzata Roma. Mentre scrivo questo articolo, che da un’intervista ad Andrea Amici si è trasformato in un lungo viaggio nel ricordo di una delle pagine più tragiche della storia italiana, a Minorca ci sono uomini e donne la cui vita è in qualche modo legata a quella nave. “All’appuntamento di settembre la scena è piuttosto surreale. Ci si vede in aeroporto, ognuno per conto suo, ognuno col suo trolley, gli infradito, ma poi ce ne andiamo lì: prima al cimitero dove c’è la tomba di ventisei di loro, poi all’ospedale che oggi è un museo e alla sera stiamo tra noi a riflettere. Andiamo in spiaggia, sulla scogliera, dove loro sono arrivati. C’è chi passeggia in silenzio, chi fuma una sigaretta, chi brinda davanti al mare. È un rito tutto nostro, anche commovente”, dice Andrea Amici che sull’isola ha fatto battezzare sua figlia.

Il 17 giugno 2012, dopo decenni di ricerche, il relitto della Corazzata Roma è stato rinvenuto a 16 miglia dalla costa, nel Golfo dell’Asinara, a 1.200 metri di profondità. Con quel relitto è riaffiorato un prezioso pezzo di storia, ma la memoria di quei giorni e di quelle vite non è mai stata sommersa.

Guarda il video della Marina Militare sul ritrovamento del relitto>>