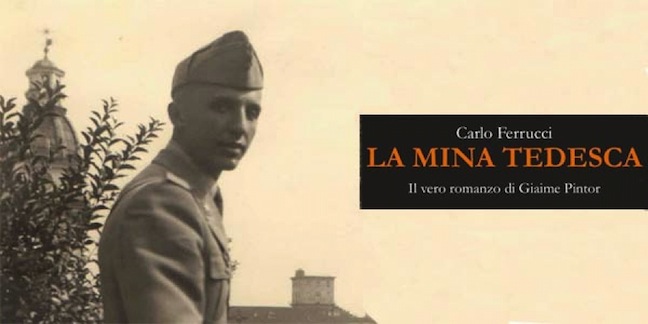

Grazie all’invito dell’autore, Carlo Ferrucci, ho partecipato alla presentazione del romanzo storico La mina tedesca, il vero romanzo di Giaime Pintor, nella piazzetta, vuota dei rumori del traffico, del prezioso borgo umbro Monte Castello di Vibio. Il paese “in cima a un colle che domina la valle del Tevere”, come lo descrisse l’incipit della ricerca che gli dedicò all’inizio degli anni ’60 l’antropologa statunitense Sydel Silverman, ha fatto da “ambiente” ad un dibattito tra autore e “gente” che ha confermato quanto sia necessario l’esercizio della memoria nell’Italia d’oggi.

La storia narrata dal libro di Ferrucci si svolge dal 10 settembre al 1 dicembre 1943: inizia con le scaramucce di porta san Paolo a Roma tra patrioti italiani e invasore germanico, e termina con la morte del ventiquattrenne protagonista, esploso su “la mina tedesca” a Castelnuovo al Volturno. In quei pochi mesi, Giaime, giornalista e scrittore, tra i collaboratori con Pavese e Leone Ginzburg della nascente Giulio Einaudi editore, matura la scelta di campo, mettendo in gioco la vita di giovane di ottime speranze per contribuire a ripulire l’Italia dalla macchia del fascismo.

Tenente del regio esercito dei Savoia, si adopera per animare il popolo di Roma contro l’armata tedesca che si sta impossessando della città con l’inganno. Ad occupazione avvenuta, attraversa le linee per mettersi a disposizione del re e di Badoglio, rispettivamente capo di stato e capo di governo, fuggiti a sud dopo l’armistizio dell’8 settembre, abbandonando gli italiani al destino di popolo allo sbando, occupato dai vendicativi ex alleati. Avuta la riprova di che pasta fossero fatti i due, Giaime rischia il disonorante reato di diserzione, lui nipote del generale di corpo d’armata Pietro Pintor deceduto in un oscuro incidente aereo, per raggiungere Napoli, che ha cacciato i tedeschi, dove, in accordo con il filosofo liberale Croce, si imbastiscono le premesse politiche per l’Armata di liberazione nazionale. Quando considera fallito il tentativo, perché americani e inglesi non si fidano dell’esercito di popolo e temono che i comunisti ne prendano la guida, si mette al servizio degli inglesi pur di riattraversare le linee e unirsi ai partigiani del Lazio.

Nell’introspezione che Ferrucci dipana nella mente e nel cuore di Pintor, all’interno degli eventi che narra e che qui si sono riassunti, si evidenzia come il giovane dilaniato nel campo minato di Castelnuovo al Volturno fosse uno di quegli ottimi “nuovi” italiani, periti nella lotta al nazi-fascismo, che avrebbero reso il nostro paese meno sbagliato se avessero potuto divenirne dirigenti. Dagli inglesi non prende un soldo: si “arruola” per coerenza con il bisogno di contribuire al riscatto dell’onore del suo paese. Il romanzo non lo racconta, ma dopo la morte, nel giugno 1944, la famiglia ricevette, inaspettatamente, 200mila lire di risarcimento, il certificato di patriota e la lettera ufficiale di condoglianze. Napolitano, da presidente della Repubblica, nel discorso pronunciato all’Accademia dei Lincei nel dicembre 2014, celebrerà Giaime come “giovane intellettuale straordinariamente dotato, che fu tra i primissimi caduti della nostra Resistenza”.

Era poco più di un ragazzo, ma già intellettuale di razza, avendo pubblicato opere di grande intelligenza e scritto su riviste d’eccellenza. Traduceva con facilità la grande poesia tedesca, ma fu tutt’altro che un idealista romantico: scelse di unire la prassi (combattere armi in pugno dalla parte giusta) alla teoria (l’Italia repubblicana ed europea da ricostruire). L’unità tra pensiero e azione che troppi intellettuali non sanno più fare. Con Ferrucci, la memoria di Giaime Pintor torna un dovere.