Expo non è solo padiglioni, ristoranti e lunghe camminate. E’ anche occasione di convegni, conferenze, incontri che a gran parte dei visitatori potranno rimanere indifferenti ma che, invece, offrono importanti occasioni di apprendimento e di scoperte piacevoli.

Mi è successo due volte nel corso delle mie visite. Durante la prima si parlava di come “esportare la dolce vita”, in particolar modo in Cina. Durante la seconda, ho assistito al convegno Pane e vino. Il contributo della mobilità italiana all’alimentazione mondiale organizzato dalla Fondazione Migrantes, presso il Conference Centre. L’incontro si prefiggeva lo scopo di approfondire come l’emigrazione italiana abbia influito sull’alimentazione mondiale. Il tema, pertanto, si mostrava molto italico. Oltre alla presentazione del volume il Rapporto Italiani nel mondo 2014, di cui abbiamo già parlato su queste pagine, ne veniva presentato un altro, particolarmente interessante, Nel solco degli emigranti: i vitigni italiani alla conquista del mondo (Bruno Mondadori Ed.). Ne discutevano, tra gli altri, le due curatrici, Flavia Cristaldi e Delfina Licata.

Ed è proprio di questo libro, nato dalla collaborazione tra Migrantes, Società Geografica Italiana e Sapienza Università di Roma, che vogliamo parlare. Non solo perché si tratta di un gran bel libro, in primis per i contenuti, ma anche perché edito in formato di grande qualità per carta, fotografie a colori, impaginazione. Si tratta, come dice la quarta di copertina, di “un viaggio intorno al mondo alla ricerca dei vitigni italiani coltivati dai migranti in ogni angolo del Pianeta”. Perché gli emigrati italiani partivano con la valigia di cartone, ma dentro la riempivano di futuro e di sogni, ed anche di talee tra i panni o addirittura tra le patate per mantenerne l’umidità durante il lungo viaggio. Si portavano, quindi, un tralcio di vite, segno di un memoria che non doveva svanire ma continuare a vivere, piantata, nelle nuove terre. Segno di continuità e rinascita.

Ed è proprio di questo libro, nato dalla collaborazione tra Migrantes, Società Geografica Italiana e Sapienza Università di Roma, che vogliamo parlare. Non solo perché si tratta di un gran bel libro, in primis per i contenuti, ma anche perché edito in formato di grande qualità per carta, fotografie a colori, impaginazione. Si tratta, come dice la quarta di copertina, di “un viaggio intorno al mondo alla ricerca dei vitigni italiani coltivati dai migranti in ogni angolo del Pianeta”. Perché gli emigrati italiani partivano con la valigia di cartone, ma dentro la riempivano di futuro e di sogni, ed anche di talee tra i panni o addirittura tra le patate per mantenerne l’umidità durante il lungo viaggio. Si portavano, quindi, un tralcio di vite, segno di un memoria che non doveva svanire ma continuare a vivere, piantata, nelle nuove terre. Segno di continuità e rinascita.

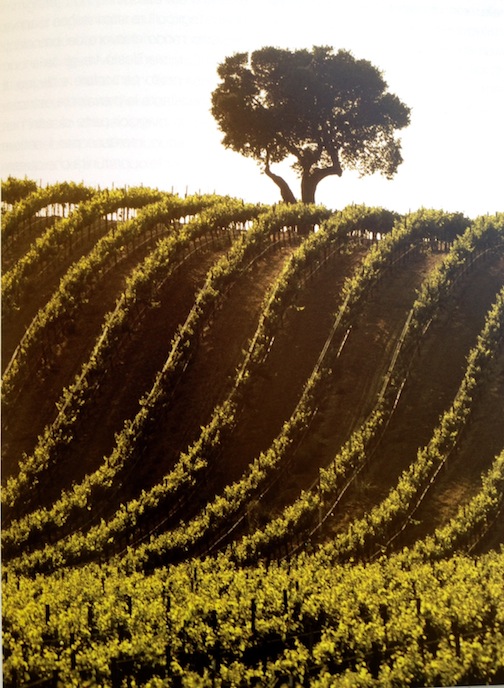

Ventisei autori, geografi, sociologi, storici, enologi, agronomi, architetti, demografi, giornalisti raccontano storie, immagini di emigranti in diciannove paesi, che hanno fatto della vigna la loro storia e quella del paese dove si sono recati. Raccontano pezzi d’Italia nel mondo fatti di meravigliosi filari di vite curati con amore e duro lavoro, paesaggi ridefiniti da mani italiche come quelli del paese di provenienza.

I vitigni della San Fernando Valley, California, USA, sono staticreati da viticoltori italiani che hanno riprodotto le metodologie usate in patria

Come scrive il presidente della Società Geografica Italiana, Sergio Conti, dalla lettura possiamo: “Scoprire che una cultura, un territorio che si pensava diverso o alieno, può mostrarsi invece a noi prossimo, se non addirittura parente”. Quell’estraneità sfuma attraverso le storie di chi è emigrato dall’Italia, organizzando e adattando le proprie conoscenze, in questo caso, di coltivazione e produzione vitivinicola, perché, come scrive Flavia Cristaldi, docente presso l’Università di Roma La Sapienza, “lasciare l’Italia per un’altra terra non vuol dire lasciare sul suolo nativo anche le abitudini e le tradizioni. Anzi, proprio l’abbandono fisico del Paese finisce per far aggrappare i migranti alle vecchie tradizioni nella ricerca di una nuova identità”. Così l’irrinunciabile desiderio di una bottiglia di vino sulla tavola spinge, chi dall’Italia se ne era andato, a disboscare le nuove terre, a togliere i massi per renderle coltivabili, ad ararle per poi iniziare la trafila della coltivazione e produzione. Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Sud Africa, Uruguay, ma anche India, Capo Verde, Maghreb e Cina, sono alcuni dei luoghi raccontati nel libro, dove i saperi tradizionali si mescolano con l’ingegno e la dura lotta con l’ambiente, in particolar modo con quelli meno generosi: troppo freddi o troppo caldi, con poche piogge o indisponibilità di acque per l’irrigazione.

Vitigni a 2000 metri sulle Ande, in territori più aridi come in Libia o Tunisia, dove arrivavano clandestini, nascosti in barconi italiani da impiantare nel continente africano, perché i francesi non ne permettevano l’entrata per non creare concorrenza con le loro produzioni.

Come cambiano i tempi!

Tante sono le storie e gli aneddoti in grado di sorprendere, di far riflettere. Far toccare con mano un mondo, quello dell’emigrazione italiana, spesso dimenticato, sottovalutato dalla politica, dai testi scolastici e dagli italiani stessi. Ed invece questo libro, scrive Delfina Licata, è l’occasione per scoprire “esperienze e competenze che hanno origini lontane e che finiscono col tessere un filo rosso che diventa la storia di un Paese, l’Italia, spesso offeso gratuitamente dagli stessi italiani, quando non vengono riconosciuti i meriti di una indiscutibile genialità che riesce a mettersi in pratica e farsi notare soprattutto lontano dai confini nazionali”. Il vino e la coltivazione della vite sono protagonisti della storia degli italiani nel mondo, e lo fanno raccontandoci un “lavorio silenzioso di metissage che gli italiani hanno portato avanti in ogni luogo del mondo…di patchwork culturale e identitario in cui l’italianità è facilmente o difficilmente riconoscibile”. Infatti, ai nostri occhi, essa diventa italicità.

Concludiamo, ricordando che se c’è una cosa che contraddistingue gli italiani dagli altri è che hanno conquistato il mondo con il lavoro e non con la forza delle armi e degli eserciti. E questo libro ce lo racconta in maniera esemplare. Complimenti.